L'adieu aux armes

ne fut qu’un répit. Lorsque le 11 Novembre 1918, il fut décrété que les combats cesseraient à 11heures, nul ne pouvait croire que ça ne durerait pas. Ni que les larmes, par l’armistice, ne seraient pas gelées pour longtemps. Et les douleurs aussi. Et les horreurs. Figées là pour toujours dans les encres ennemies. Ce petit matin de froidure et de brume, il n’était pas même 6 heures. On a retenu, mais qu’en sait-on vraiment ? qu’Augustin Trébuchon fut le dernier soldat français mort pour la patrie, un peu avant 11 heures, dans cette guerre-là.

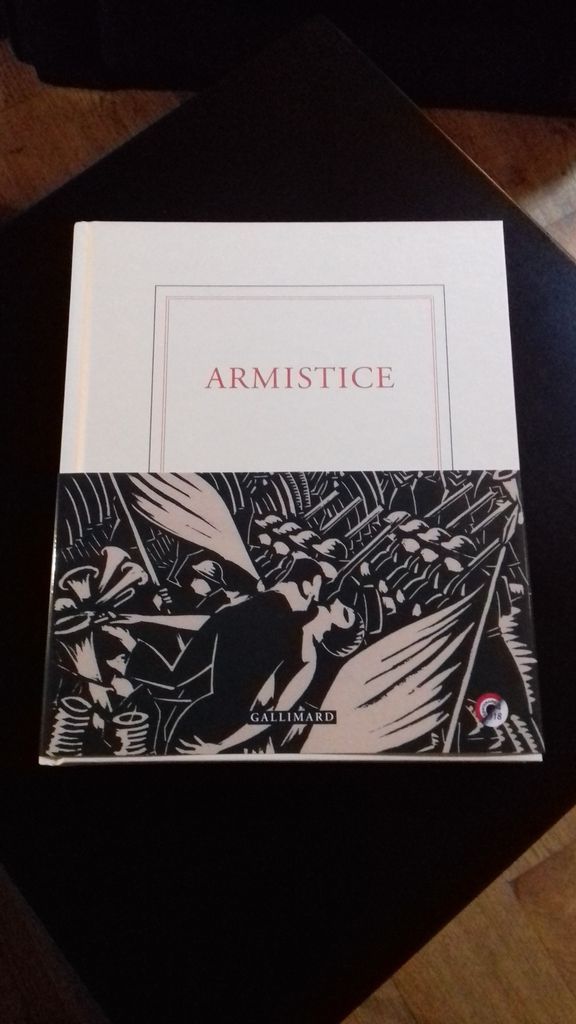

Sûr que tout le monde ne cède pas de la même manière aux appels des commémorations. Mais le superbe ouvrage* que la maison Gallimard vient de faire paraître oblige à bien plus qu’une minute de silence, pour le respect dû aux poilus d’une Guerre dont on ne sait pas bien pourquoi on la dit Grande. Sinon qu’en alignant les chiffres des morts, des blessés, des disparus, des veuves et des orphelins, du nombre des canons, des obus… les records tombent. Aussi.

Quand on a vécu longtemps au voisinage des plages du Débarquement et des cimetières militaires, américains, anglais, canadiens, d’où ne dépasse pas un seul brin d’herbe, où les croix fichées en terre sont repeintes chaque an et enlacées de rosiers aux fleurs rouge sang chaque jour débarrassés de leurs feuilles fanées, et les graviers des allées ratissés sans relâche,

il se peut que l’on croie qu’il n’y eut qu’une guerre. Celle que des survivants de moins en moins nombreux peuvent encore dire. Quand ils disent. On oublie peut-être, on n’y pense pas c’est tout, qu’ils avaient leurs survivants à eux –ceux de la der des ders– qui ne parlaient pas non plus de la leur. Vingt ans, et un peu plus, pour que ça recommence. Pour que tout recommence, jusqu’à revenir aussi aux encres ennemies, même lieu, même forêt, même wagon, mais autre saison. Un mois de Juin cette fois.

Fallait-il que l’Armistice du 11 Novembre 1918 ait fracassé toute promesse et définitivement annihilé toute confiance en l’homme ! fallait-il que soit laissée là toute espérance, et qu’il contînt, à l’instant même de son obligation, la menace d’un désaveu à venir ! ce que Armistice, le livre, montre aussi. Pourtant, ce n’est ni sa mission, ni son projet. Mais que certains y soient allés –à cette perspective nettement historique– ne fait contresens ni au titre ni au dessein.

Trente et un auteurs, trente et une plumes, trente et un textes. Une seule contrainte, écrire l’Armistice. Le mot compte, il fait tout. L’unité de cette diversité. De laquelle se dégageront nécessairement pour chaque lecteur, des préférences dont il sera incapable de justifier les raisons finales, c’est-à-dire d’un point de vue logique, prendre le risque d’une hiérarchie. Et c’est tant mieux. Mais soyons francs, certains écrivent plus haut que d’autres, même quand ils parlent bas, comme Pierre Bergougnioux, dont la première page s’accompagne si justement de la reproduction d’une gouache de Charles Martin, La Folie de la guerre (1917), l’homme écrasé par les bruits plus que tout autre chose. Ainsi peut-on lire cette illustration, une des 54 de l’ouvrage. 54 fois touché au vif.

Nombreux sont-ils ceux qui –sans s’être concertés, bien sûr– ont fait parler les morts. Ont raconté, ou fait raconter, le grand-père, l’aïeul, le voisin même. Très délicat texte de Pierre Jourde. L’anonymat et le silence : quel autre choix ? en sont les derniers mots. Ou encore sont allés, en ramassant leurs souvenirs, remettre la guerre au présent, comme on remet en bonne place des affaires enfouies dans de vieilles armoires. L’enfance tient la plume pour raconter ceux qui, dans l’épouvante l’ont précédée. Une histoire minuscule parce qu’elle est d’une famille exclusivement. Alix de Saint-André et son tonique Flotte petit drapeau. Deux textes, à leur manière, reprennent opportunément la distinction entre souvenir et commémoration ; évoquer est le propre de l’un, fabriquer de l’autre. Et l’Armistice appartient au second. Mais ni Sylvie Germain, ni Stéphan Hertmans ne disent pourtant la même chose. Celle-ci fait compagnonnage inattendu, subtil et optimiste avec Le festin de Babette, celui-là revient à Antigone et Créon, pour ne rapporter qu’eux. Car, qu’il s’agisse des écrivains, de leurs références, préférences ou révérences, Armistice est véritablement un recueil – au double sens du recueillement et de la cueillette– de textes pétris et façonnés par le talent, mais le savoir, mais la culture, mais le don et l’intelligence respectueuse.

Un d’eux retient vraiment l’attention. Son titre d’abord : L’ennemitié. Invitation à réfléchir. Un peu plus loin, Akira Muzubayashi dira : La littérature a son mot à dire. Depuis Homère, en effet, elle explore les zones de catastrophes. Alain Borer fait exactement cela ici. Il rédige une géo-graphie, les mots sur les zones de guerre disent cette histoire, à l’aune de toutes ses tragédies, il en fait l’écriture, qu’elle passe par les chiffres –et là les chiffres de l’horreur ça parle– l’étymologie, la peinture, la poésie. Rien, rien de ces cinquante mois ne semble lui échapper. Regard panoramique, oreilles aux aguets. Les bruits de la guerre –là où Jean-Christophe Rufin rapportera les petits bruits de la guerre, les bruits courants– nous assourdissent, les abominations nous sont insupportables. Aussi, si tout cet enfer est in-concevable, seule la littérature, la littérature seule permet de penser cet impensable. Hommage à tous ses géants. Le 20ème siècle, siècle de la Grande Guerre est celui de Soljenitsyne, Primo Levi, Proust, Joyce, Genevoix… bien sûr ce ne sont que quelques-uns. Au sortir de cette chevauchée magistrale mais terrifiante, les dernières lignes, au sens strict apaisantes, –seul le lecteur comprendra– prennent forme d’une conviction irrévocable, quand et si l’on pratique avec obstination les grands anciens : nous voyons le même ciel qu’eux, les mêmes eaux, nous entendons, dit Alain Borer, le même oiseau. L’ennemitié y fait toujours obstacle. Seule la littérature peut y remédier. Par elle, nous sommes les soldats de la der des ders. Alain Borer en écrit le témoignage déterminant. Qu’il en soit remercié.

*Armistice. Gallimard. Octobre 2018. 35€

Quand la grignoche apparaît,

il n’est plus temps de faire la griche. D’un bon pain doré au four quand ressortent des épines plus croûtées et brunies encore, tout est à point, les choses en ordre et le monde en équilibre… Voyez comme il nous faut une phrase pour finalement, ne pas dire aussi bien ce que la grignoche montre, que le mot signifie parfaitement et à lui seul, dans la campagne du côté de Lisieux, pas plus loin, et s’il y en a encore pour l’entendre, l’ouïr et le comprendre. Cette honnêteté en politesse retenue, envers ceux qui pourraient savoir à ce jour –à défaut d’en user– qu’en ces trois syllabes sont encloses toutes les promesses briochées d’un grignotage sans pareil. Peut-être aussi sans heure, si l’on s’y attarde jusqu’en la nuit qui point à la moitié du mot, la nuit du boulanger qui n’a pas le temps d’avaler entre deux fournées une guichonnée de lait, car quand la grignoche pointe son nez, il ne faut point attendre. Un point c’est tout.

Il faut se dégouginer ! Cette injonction assommante et de peu d’effet, censée signaler aux enfants qu’il faut se dépêcher, se presser, arriver urgemment, accélérer, se dégouginer quoi ! un ordre en quatre temps articulé, dé-gou-gi-ner, qui ferait peut-être le monde s’écrouler s’il n’était suivi sur le champ, cet inoubliable impératif maternel, qui aurait mérité une plume vipérine et un surnom à la Folcoche, s’en fut de toute mémoire vive, s’enfuit de toute conscience immédiate, s’enfouit dans des arcanes excessives mais muettes. Et se dégouginer disparut. Cessa d’être.

Sans tomber pour autant dans le néant. Le temps, le moment opportun, ce que les Grecs anciens appellent d’un si joli mot, lui aussi sans équivalent valable, le kairos – καιρός, que l’on convoque à tort pour parler d’une «bonne occasion », n’y fut pour rien, qui repêcha se dégouginer à la grande loterie de la mémoire : ce qui échappe à l’oubli plutôt que ce qu’on s’efforce de retenir. Jamais amarré, ni arrimé, et même évacué, éliminé du champ des possibles lexicaux pour avoir été trop entendu, trop de fois, trop fort, il finit par déborder un jour, sans prévenir et sans raison, du moins c’est ce qu’il faut croire.

Comme des siècles étaient passés, ceux de l’enfance et de ses après, qu’une telle arrivée sans avertir posait bien des énigmes et que l’inobservation des mots n’était plus de mise, se dégouginer fut instruit en procès de signification. Des décennies plus tard, il était temps, enfin, de se demander à quoi se dégouginer pouvait bien satisfaire. Aussi, pour la première fois sans peur et sans reproche, l’examen d’un élément du glossaire maternel, de ce vocabulaire entendu sans contrôle, s’imposa. Seule Colette peut se prévaloir n’avoir jamais eu à suspecter de mésusage sémantique sa propre mère. Sido ne faisait-elle pas croire qu’elle suivait la messe au mot près, si attentivement penchée sur son missel, alors qu’elle y lisait les plus belles pages des grands classiques qu’elle y avait camouflées. Le camouflet c’était pour le curé. Le sut-il jamais ?

Aussi, au bureau des vérifications, se dégouginer fut prié de se présenter. Et fut très vite convaincu de faux et usage intempestif et permanent de faux, escroquerie et tromperie aggravés. Jamais, au grand jamais, ce verbe exclusivement normand n’a voulu dire se dépêcher, presser le pas, se hâter. Jamais. Dégouginer qui n’existe pas sous forme pronominale mais transitive, signifie exactement et métaphoriquement déniaiser ! car il s’agit exactement et métaphoriquement d’ôter les chevilles ou les goujons d’une porte, autant dire libérer… Alors pour exhorter ses enfants à se dégouginer il faut, comment dire… un sacré toupet, ou une profane ignorance. Plaidons pour la seconde, au bénéfice non point du doute, mais de la certitude assortie d’une précision : dans le cas particulier de la faussaire, l’ignorance est coupable de n’avoir jamais été combattue. Orgueil oblige. Aussi, il faut y voir la raison pour laquelle se dégouginer fut seulement éloigné pour longtemps, et pas anéanti, contre toute évidence. Il attendait son heure. Pour l’inspection, le contrôle, l’audit, la précision. Tardifs certes, mais implacables.

Autant pour le bourdin aux pommes, il n’y a rien à redire, le mot était écrit sur l’ardoise dans la vitrine de la boulangerie, le jour de la vente, pas plus d’une à deux fois la semaine ; ni pour clancher une porte, geste et mot que tout bas-normand aujourd’hui encore préfère à fermer ; ni pour la griche qui fait se gricher les visages boudeurs… avant que la grignoche dorée ne les ravisse... en terre lexovienne seulement. Rien à redire non plus du jamais entendu et joli émaillé qui ne passe pas les limites du département ornais ; mais pas moins joli ni ornais que ce fouatiner qui se dit de ce que le vent enlève ; et savoir aussi et désormais, pourquoi il n’est jamais fautif à un normand d’employer maline pour maligne : c’est ainsi que l’on dit au pays des pluies, des brouées et du crassinage. Où l’on vous offrira toujours le coup de cachoire de trop avant de partir. Serait-il de micamau, étrange vocable pour dire –mais dans quel coin reculé d’un bocage quasi inaccessible ?– un probable et imbuvable mélange de café et de calva. Mais l’offense est immense avec se dégouginer d’avoir laissé rababouiner des enfants pour mieux les ramiauler. Et pour cet afrion qui rime comme un affront et colle aux doigts de la renommée déconsidérée, il fallait laver la chanissure.

Il n'est pas certain que le soleil se lèvera demain

D’abord, remarquons la faute majeure qui, malgré les travaux de Copernic puis Galilée pour en avoir assuré le service après-vente, consiste à affirmer que le soleil –qui est un astre fixe– se lève, et donc se couche… conséquemment qu’il continue bien de tourner autour de la terre et pas l’inverse ! e pure si muove n’a servi à rien !

Une fois passé ce pur moment d’étonnement cosmologique et linguistique, raisonnons. L’occasion m’en est donnée… non, je reprends, j’ai sauté sur l’occasion en lisant un billet, comme on dit, de recension du portrait livresque d’un auteur et personnage, nullement faiseur de philosophie, mais auprès duquel on convia Descartes et Hume. Je n’ai rien contre les conversations, même des philosophes et des poètes entre eux, bien au contraire, je l’ai prouvé ailleurs. Mais encore faut-il qu’au-dessus de tout ce qui les distingue –mais ne les sépare pas forcément– il y ait un espace de réflexion commun, et que celui-ci ne soit pas artificiellement sorti du chapeau du vocabulaire. Ainsi l’élégant portraitisé dans le livre conseillé à juste titre certainement, la qualité de lecture du rapporteur n’est pas en cause, l’élégant est mesuré aux ci-devant philosophes, à l’aune de la question du scepticisme, qui s’infléchit de façon indolore en doute. Ce qui n’est quand même pas la même chose.

Je m’en vais donc, parce qu’il le vaut bien, revenir à l’un de mes petits préférés : au pupitre, David Hume, philosophe écossais du XVIIIème siècle. Dont j’aime particulièrement le Traité sur l’entendement humain*. Et plus que particulièrement, l’un de ses paragraphes (sur lequel tous les futurs bacheliers se sont cassé les dents, je parle de ceux qui n’avaient pas bien suivi les cours…) de quelques lignes qui affirme sans autre précaution que Tout ce qui est peut ne pas être* ! Saluons d’abord la simplicité de la formule, le philosophe ne pouvait pas faire mieux après avoir lourdement fustigé les philosophies absconses* et abstruses* ! On ne peut écrire plus lumineux, plus transparent, plus simple ! Affirmation sans entourloupette du caractère définitivement contingent de tout ce qui existe de façon empirique, qui peut s’appeler scepticisme*, mais ne signifie pas qu’il n’y a jamais de certitude, ni de connaissance, mais qu’il se peut qu’on se fourvoie sur ce qu’on nomme ainsi. Et ça change tout !

Pour confondre le scepticisme humien avec celui des pyrrhoniens, même sans les nommer, c’est-à-dire le scepticisme absolu (contradiction dans les termes, pour être absolu il faudrait que je doute d’être en train de douter, merci Descartes !) on se passe, à tort, du raisonnement extrêmement précis et rigoureux par lequel l’Ecossais-philosophe remet en question, non la qualité ou la nature du réel qui serait douteux en lui-même alors qu’il est… ce qu’il est, mais la mauvaise méthode par laquelle nous l’appréhendons. Nous adossons nos connaissances à des habitudes de coïncidences* entre des évènements, et nous en concluons des liens nécessaires et suffisants, qui pourtant n’existent pas. Précisons à petits pas : nous appelons causalité* ou lien de détermination* entre une/des causes et des effets, ce qui émane de notre esprit (Hume dit exactement nos idées*, dont il dissèque longuement le fonctionnement) et établit ces relations comme si elles venaient des objets eux-mêmes. Or, la causalité n’est pas dans les choses, mais dans les formulations que nous opérons à partir de relations que nous établissons entre les choses –qui elles, ne sont et ne font rien–, procédant quasi exclusivement ici par coutume, usage, accoutumance*.

Ne pas aller trop vite, ne pas, à notre tour, en tirer des …conclusions mal venues. Hume ne dit pas, n’a jamais dit, qu’il n’y a aucun lien entre les choses ; il en examine la provenance et les conséquences que nous en tirons. Une idée n’a aucune qualité intrinsèque de nature à déterminer une relation causale, toujours alors a priori. Ce qui signifie : le passé ne fait pas règle à l’avance et nécessairement* (sens précis de a priori, Kant s’en souviendra avec révérence) pour l’avenir qui n’est pas encore là. Comme j’entends quelques ronflements significatifs, je reviens au soleil qui, peut-être, mais c’est pas sûr, pourrait bien ne pas pointer le bout de son nez demain ! Ou plutôt le jour, la lumière, car en fait de soleil, ici comme en Ecosse, ce n’est pas gagné tous les matins en effet… comme quoi, comme quoi, l’acribie dans le choix et l’usage des mots peut changer le cours du monde, ou presque.

Le soleil donc. Bien sûr qu’il se lèvera demain, ou comme on disait dans les campagnes normandes et ailleurs aussi, demain il fera jour, pour reporter une difficulté ou procrastiner à peu de frais, manière peut-être de considérer que la nuit porte conseil mais jamais de concevoir qu’il se pourrait que l’astre du jour n’existât plus ! David Hume, et je me range à ses côtés, à son raisonnement, si l’on veut bien accorder à ce mot son sens, son poids et sa valeur, explique que la répétition d’une conjonction constante entre deux ou plusieurs éléments n’est pas de nature, ne suffit pas, à établir entre eux un lien de causalité. Que celui-ci est de l’ordre de la croyance, d’autant plus crédible, que rien n’est venu le mettre en échec. Mais cela reste de la croyance, l’effet (demain il fera jour) est de coutume et non de connexion nécessaire avec des effets antérieurs toujours semblables. Un lien de nécessité doit être de raisonnement et non d’expérience ou du réel, au sens empirique du terme. Comme et par exemple trois fois cinq est égal à la moitié de trente*. Kant…. oui, bravo ! s’en souviendra !

Hume n’accorde aucune valeur à l’opinion empirique la plus courante, la plus fréquente, la plus répandue, en matière de connaissance (bien qu’il affirme que notre connaissance prend ses racines dans le réel, mais c’est une autre affaire) ; c’est le sens exact de ce qu’il appelle lui-même son scepticisme ; question épistémologique s’il en est, i.e relevant de la nature de nos savoirs, et non posture, ni même positionnement général à l’égard de toute chose… formulation délibérément non acribique, imprécise de ma part, pour en dénoncer l’inanité et l’inefficacité. Les ‘raisonnements’ sur les faits (puisque le jour s’est levé hier, et avant-hier, et encore avant, donc il se lèvera demain) sont toujours potentiellement susceptibles d’incertitude. Le contraire de quelque chose est toujours possible, c’est-à-dire toujours pensable (tout ce qui est peut ne pas être*) et l’expérience, au sens philosophique du mot empirisme est toujours une limite pour l’entendement.

Tandis que, même si demain il ne faisait pas jour, le produit de trois par cinq sera toujours égal à la moitié de trente…et Même s’il n’y avait jamais eu de cercle ou de triangle dans la nature, les vérités démontrées par Euclide conserveraient pour toujours leur certitude et leur évidence*. Tandis que, économie de moyen du penseur écossais qui pose la proposition sans exception suivante : la relation que nous appelons causale et qui nous suffit, à tort, pour établir la plupart de nos savoirs (je sais que demain il fera jour…) ne peut pas s’obtenir par des raisonnements a priori. Si le soleil se lève demain, ce n’est pas parce que nous savons qu’il en est toujours ainsi!

Et nous ne le 'saurons' vraiment que demain... ou pas!

*tous les termes ou phrases marqués d’un astérisque sont empruntés au Traité de la Nature humaine.

comme un petit enthousiasme soudain*

Décidément il faut le redire, tous les désordres ne sont pas mauvais. Ils réservent des surprises. D’aucuns disent des sérendipités, terme un peu phoniquement trop proche de dépités pour être honnête, gardons surprises. Disons même cadeaux. Au singulier, un seul groupé en quelques deux cents pages, cela fait des bonheurs en nombre, sous la plume de Sciascia, et le titre français Noir sur noir. Se réjouir qu’il se fût échappé –ou qu’il fût oublié– des étagères dévolues à la Sicile, qui ne sont d’ailleurs pas les mêmes que celles dévolues à Empédocle. Où le casse-tête revient… il n’y a pas de solution. Sinon qu’Empédocle appartient quand même à l’ordre de la philosophie antique, serait-il sicilien jusqu’au bout des ongles, c’est-à-dire grec en ces temps-là.

Ce Sciascia-là traînait hors de sa place réservée près des siens. Parmi eux, Pirandello. J’aime Leonardo Sciascia et je me souviens fort bien de l’annonce de sa disparition, un jour forcément gris de Novembre 1989. J’avais acquis quelques jours avant une revue entièrement à lui consacrée, dont la couverture le présentait revêtu d’un imper ceinturé et tenant une cigarette, à la Camus m’étais-je dit… Ce Journal de dix années (1969-1979) ou la tentation d’y retourner. Dans ces pages, des souvenirs, des anecdotes, actuelles, anciennes, siciliennes, italiennes, des cronachette, de la politique, de l’actualité certes, Sciascia y excelle. Écriture élégante, mémoire raffinée, francophilie stendhalienne, avec ce rien de mélancolie du sicilien né dans la province d’Agrigente. Dans la campagne, comme on dit en italien dès qu’on est hors-les-murs. Tournant les pages qui me portent encore une fois à la villa Palagonia de Bagheria, au Nord, délabrée et croulante, où non seulement il n’y a plus rien à voir –des petits monstres en laisse- mais ce rien est parfaitement abandonné comme jeté au milieu de constructions qu’on dit modernes, alors qu’il s’est passé juste l’inverse. Mais la première page suffit. Pour que cessassent là toutes les occupations du jour. J’étais parmi les temples d’Agrigente. Et j’entends cet olibrius –je m’apercevrais vite que le terme paraît de nombreuses fois dans ces Chroniques- reprocher à son âne en dialecte sicilien : E iddu pirqui chékku si fici ? ce qui signifie « Et pourquoi s’est-il fait âne ? ».

Oui, on se le demande, pourquoi ? il y a, dans ce que d’aucuns appelleraient bon sens, maniement de l’évidence ou plus sûrement effet de l’impatience, une question inaugurale. De celles que seuls un paysan sicilien et un philosophe préplatonicien peuvent formuler. Le premier n’interroge pas son animal rétif qui cale sous le cagnard à lui en faire perdre sa raison. Il lui demande, au contraire, la raison de son être même. Sa nature asinienne. L’olibrius qui ne peut avancer sur le chemin le long des Temples et de la mer parce que son âne fait l’âne précisément, formule dans un patois délicieusement suraigu mais particulièrement agacé une question fondatrice comme on dit dans les livres scolaires que pourtant il n’a jamais ouverts. Ce n’est pas seulement que quelque chose soit, qui doit susciter toute suspension de jugement chez l’Homo sapiens-sapiens, ce qui pourtant est déjà beaucoup ; mais que, étant, chaque chose est ce qu’elle est. Et même ce qu’elle doit être. Et pourquoi s’est-il fait âne ? L’impuissance de l’ânier face à la nécessité ontologique de sa mule. Il n’y a qu’en Sicile, il n’y qu’à Agrigente, que les bourriques sont les signes visibles, et leurs conducteurs les signes audibles, d’un ordre du monde irréfragable et probant.

*expression de Fontenelle (enfin, presque)

l'alphabétacédaire continue

Dans le désordre. Et à son rythme. Il suffit de cueillir et de laisser filer. En trottinant. Et là, on ne voit plus que ça. Maclotte qui sautille dans le poème d’Apollinaire, si on le tient et le retient par les deux mains, et se laisse guider par le guidon du t, trotte-menu, légèrement incliné pour mieux se tenir droit, ne pas perdre l’équilibre. En trottinabulant. Le t que l’on peut aussi redresser ou pas, trottinette, cinq fois saisi par les poignées, pour avancer. Petit train qui pousse ses wagons, épaulés deux à deux. Doublé au centre de sa propre dénomination, lettre t.

S’il devient capital, il remonte sa barre, T, qu’il installe comme une Toiture, une Terrasse, bien à plaT, on pourrait s’y promener, peut-être en patins à roulettes, deux fois porté par leur t, joyeusement, quand il n’est pas muet, ce qui arrive souvent. Alors pour l’entendre se tendre et s’amuser, le faire un peu bruire ou bruir qui sait ? lui accoler un e, blanc et silencieux qui va le faire parler. Car si le secret se tait entre deux bons et gros barreaux, l’indiscrète furète avec les touche-à-tout consonantes et trébuchantes de l’alphabet. Comme vous n’êtes ni muet ni muette, si vous vous amuïtes, au passé qu’on dit simple, seule occasion dans toute sa conjugaison de glisser le petit guidon du t, il ne fallait pas la manquer, pour pousser la plaisanterie un peu plus loin. En évitant les trous d’air, d’r, pour ne pas ternir sa réputation et tenir bon la barre. La barre du t.

Ce n’est pas que je n’en ai pas envie, de vous offrir un peu de thé, mais il se peut que vous n’en puissiez mais. Manquerait plus que vous vous douloissiez que je me gausse à vos dépends ! J’en oublierais presque le trottin de service, la cousette, l’arpète qui me servit de bon matin prétexte à cette pitrerie. J’ai nommé la 20ème de l’alphabet, point bête du tout.

Une franchise d'acier*

Il s’appelait Cesare. Sa sœur Lucrezia était belle comme une légende. Leur père, riche et puissant. Et pape. Ou, puisque pape. Comme leur grand-oncle. Famille Borgia de réputation sulfureuse non usurpée. Revenons à Cesare, évêque, archevêque et cardinal, encore enfant ! Avec un père pape, c’est plus facile. Ses faits d’armes sont d’invasions et de conquêtes, de trahisons et d’exécutions. Ce qui lui vaut le respect par la crainte, l’obéissance par la peur ; il est, pour tout le monde l’homme des merveilleuses tromperies.

Serait-il pape, tout homme est mortel. Alexandre VI comme les autres, bien que César l’eût oublié tout le temps de sa splendeur. Et, Borgia de nom et de renom, il devint d’un coup de faucheuse moins que rien, perdant avec son père, un pape, sa fortune et son pouvoir. Ses terres aussi. Sa liberté même. Amateurs d’angélisme passez votre chemin. Cesare Borgia est un mauvais garçon. On ne saurait lui trouver ni excuses, ni circonstances atténuantes. Il avait la beauté du diable.

Pourtant Niccolo Machiavelli, Machiavel pour tout le monde, en fit son Héros, pour le dire comme Rousseau, son modèle, celui dont il faut admirer la maestria avec laquelle il dirige et mène et gouverne et réussit tout ce qu’il entreprend. Jusqu’à la chute, bien sûr. Que Machiavel rapporte comme une faute politique majeure. Il ne faut, en matière d’argent, de pouvoir, de relations d’influence, donc de politique, ne jamais rien devoir à personne. Fût-ce à son père. Fût-il pape. Fût-il Alexandre VI. César imprévoyant la disparition du chef de l’Eglise, de ses biens, de ses terres, de sa fortune qu’il n’eut le temps de s’approprier -le trépas paternel et papal s’étant exécuté prestissimo- en les dérobant avant que Jules II ne s’assoit sur le trône, César Borgia incarne la figure du Prince machiavélien une fois pour toutes.

Ce qui est vrai. Mais très insuffisant. Cette figure devenue immense par la démesure de son immoralité, de sa brutalité, sa violence, son ambition, sa cruauté finit par écraser le texte même de Machiavel. Certes, le Florentin en fait l’éloge appuyé, mais on a eu tort, trop souvent, de confondre la froide dissection de ses techniques d’accession au pouvoir avec l'adhésion à un quelconque cynisme qui en est pourtant la marque. Relire, entre autres, le chapitre 7 du Prince, pour commencer de se convaincre que l’habileté du fils Borgia mérite une observation fine. Quelles que soient les exactions commises à l’égard d’un peuple conquis, on n’est jamais certain de se l’attacher si l’on n’y installe la paix. C’est-à-dire si l’on ne le dote d’un bon gouvernement ; lui rend sa tranquillité. L’autorité, donc l’autorité excessive, ne garantit rien, or celui qui veut gouverner, serait-il par ce désir incompressible le jouet de ses propres instincts, celui-ci ne le peut faire dans le chaos et la terreur. Gouverner quelque temps et être démis illico presto par un peuple qui vous hait plus encore que vos ennemis extérieurs, ce n’est pas gouverner. Gouverner, c’est durer. C’est se maintenir. C’est tenir. Donc, tenir le peuple en son amitié. A plusieurs reprises dans Le Prince, on trouvera ce terme, ou ses déclinaisons sémantiques, qui disent au lecteur quelque chose d’in-ouï à ce jour : il existe un lien secret, mystérieux, irrationnel à tout prendre, entre un gouvernant et ceux qu’il gouverne. Ou plutôt, s’il n’existe pas, si les gouvernés n’ont que haine ou mépris, quelles que soient les violences exercées sur eux pour les briser, le gouvernant ne tient rien, à tout moment il peut être défait.

Les textes** de Machiavel ont traversé, non sans turbulences, les siècles et les amphithéâtres des universités ; parce qu’ils ont trouvé des défenseurs, et pas des moindres. De ceux qui ont constitué une véritable philosophie politique, ce qui suppose, en le disant vite, quelques définitives avancées sur la question de la nature de l’autorité publique : qui a le droit de faire le droit ? et présuppose résolue en amont une autre interrogation fondatrice : qui est légitime à gouverner ses semblables ? Si l’on regarde la réponse de Machiavel eu égard aux apparences laissées par une lecture partiale ou de mauvaise foi, trop rapide dans tous les cas, aucune hésitation possible : le tyran, le despote, le Prince autoritaire, celui qui use de la force pour s’établir et se maintenir. Faux, répondent un chœur de philosophes attentifs, dont Rousseau. Inattendu dans ce rôle-là. Le promeneur-rêveur est un lecteur précis. Il possède une édition en italien des œuvres du Florentin, on l’apprend au détour d’une lettre. Il le cite, l’évoque, le désigne, dans le Contrat Social, se référant en particulier et majoritairement aux Discorsi, le paraphrase, par exemple dans une Réponse au roi de Pologne : on n’a jamais vu de peuple une fois corrompu revenir à la vertu. Affiche sa compréhension totale de l’esprit, de l’intention, du sens profond du Prince.

D’où il extrait quelques certitudes, et bien des occasions de développements, qui se peuvent concentrer dans l’affirmation illustre du Contrat Social, (III, 6) : En feignant de donner des leçons aux Rois il en a donné de grandes aux peuples. Le Prince de Machiavel est le livre des républicains. Comme dans toute synthèse qui honore ce qu’elle connaît bien, Rousseau reprend ici au moins deux grandes leçons de philosophie politique qu’il doit à Machiavel, mais qui se déploient et se déplient à l’infini. En premier, Le Prince n’a pas été écrit –comme on le prétend si souvent– à l’endroit des Puissants, qui trouveraient là un traité de gouvernement, ou des leçons pour rester au pouvoir, coûte que coûte. A l’inverse, c’est un contre-traité pour comprendre le fonctionnement, les mécanismes, les ressorts de qui veut se maintenir au pouvoir et passer de l’usage à l’usure. Comment, d’une éventuelle mais pas nécessaire légitimité de départ, accède-t-on à une illégitimité inévitable, dès que, quand et puisque, et si, la force et la violence ont, finalement, force de lois. Il faut que le peuple le sache. Transformer sa force en droit, voilà dit Rousseau dans Le Contrat Social, la négation même du droit. Secondement, qui lit Le Prince comprend que l’Etat est chose publique***, qu’il ne peut être confisqué par une puissance privée [ni spirituelle, l’Etat se sert de la religion il n’est pas lui-même de droit divin] et le serait-il par les effets tragiques de sa cruauté, ce que d’aucuns ont appelé sa part maudite, seul le peuple a le pouvoir et la force de lui accorder son amitié –traduisons son consentement, ou pas. Ce que le peuple refuse avant tout autre chose –et l’on comprend que Rousseau s’y reconnaisse- c’est l’oppression, avant tout envie d’accéder aux richesses ou aux privilèges des grands, ce qui serait une contradiction en acte ; aussi, il faut compter en politique, sur la force de l’anacyclosis, celle qui, au ciel, remet les astres en leur position de départ, ferme un cycle, retourne au début, interdisant que le chaos, le désordre, le changement de trajectoire devienne la règle.

Bien sûr, rien n’est dit, disant cela, de la complexité féconde de la pensée et de l’œuvre machiavéliennes. Au moins, hésitera-t-on un peu, s’interdira-t-on beaucoup, d’user de l’infâme adjectif machiavélique, qui, comme son semblable en contre-sens, épicurien, signifient à peu près l’inverse de ce que Machiavel et Epicure ont écrit. Il me plaît pour commencer de finir, de signaler que Descartes avait lu Le Prince, dans lequel il voyait comme une description en creux d’un certain Richelieu (il en parle à la Princesse Elisabeth dans une lettre, en 1646) ; mais surtout, de rapporter qu'Engels –le comparse de Marx dans la co-rédaction de plusieurs ouvrages fondateurs– écrit la chose suivante, en 1886 : Il faut comparer les idées exprimées ici par Rousseau avec celles que Machiavel expose au livre I, ch II, des Discours. La succession des divers gouvernements se fait par voie de corruption et de réaction contre la corruption. Ma boucle est bouclée.

Et pour finir vraiment, il me plaît aussi, il me plaît surtout, de penser à Machiavel dans les termes dans lesquels il se décrit lui-même dans une lettre (célèbre, mais tant pis, je ne m’en lasse pas) de Décembre 1513. Il est reclus loin de Florence depuis des années, disgracié par les Medici, vit chichement au plus près des paysans, à Sant’Andrea in Percussina. A son ami Francesco Vettori, il raconte comme il passe ses jours se promenant dans les bois et les champs, des livres sous le bras. Mais quand le soir tombe, qu’il retourne au logis, il se dépouille de la défroque de tous les jours (…) pour revêtir des habits de cour royale et pontificale ; ainsi honorablement accoutré, j’entre dans les cours antiques des hommes de l’Antiquité. Pendant près de quatre heures, dit-il, il est en conversation livresque avec les esprits les plus excellents que l’humanité put compter. Qui lui répondent et lui font oublier ses tourments, et sa pauvreté. La mort même ne m’effraie pas. On aimerait qu’il en soit ainsi pour nous !

*Jean Giono dans l’édition de 1952 de La Pléiade, in Introduction aux Œuvres complètes de Machiavel - Giono écrit là un texte si peu philosophique, mais hautement et magnifiquement littéraire. **politiques, n’oublions pas que Machiavel écrivit aussi poésies et pièces de théâtre, Discours sur la première décade de Tite-Live ; Histoires florentines ; l’Art de la guerre… avec l’archi-connu Le Prince, dont le titre italien à lui seul mériterait une thèse (Il Principe, qui veut dire aussi ‘principe’…) rappelons juste que le mot ‘Prince’ désigne ici celui qui tient une terre, une région, une ville, un principat, une principauté, et n’a rien à voir avec un titre monarchique. *** éloge de la République romaine, qui a si bien su faire de ses dissensions une force.

/image%2F2226645%2F20161227%2Fob_9506b1_brancusi.jpg)