Proposition II) de quel bois l’homme est-il fait ?

Prolégomènes à une grammaire de l’objet philosophique (suite)a

Qu’il soit chêne ou roseau, l’homme se distingue de la matière végétale pour deux raisons dont la seconde est la conséquence de la première : il est pensant et cela fait de lui le seul être vivant à avoir transformé la nature et l’avoir soumise à sa volonté, ses projets, y compris les pires ou les inutiles. Jamais aucun arbre ne s’est, de lui-même, transformé en planche, en aviron, en eschasses1. Il y a longtemps que cela se sait, ce qui est une chose, encore faut-il en être conscient, ce qui en est une autre. Et même avec tout le bois qu’il peut, et équipé de tous les outils, si le charpentier ne fabrique pas de charpente à quoi cela lui sert-il ? Question dont la logique le dispute à la naïveté, dans Euthydème2. Dans les métiers du bois, le travail, l’utilisation correcte de l’outillage, font un savoir. Celui-ci vise une fin, une réalisation, laquelle précède dans l’esprit, le savoir-faire de l’artisan qui serait de nul effet sans ces connaissances. Cela aussi nous distingue des animaux : cet usage que nous faisons de notre réflexion pour dépasser notre condition est cumulable et transmissible par apprentissage, et non réservé à l’hérédité biologique qui repart toujours de rien. Aristote peu après Platon, mais il fut son élève dans sa jeunesse, affirmera que l’être le plus intelligent est celui qui est capable de bien utiliser le plus grand nombre d’outils3 c’est même pour cela qu’il a des mains, non qu’elles le rendent intelligent, mais, étant intelligent (i.e. pensant ici) il fallait qu’il eût des mains pour savoir s’en servir. Marx, qui connaissait ses classiques, s’en souviendra en affirmant que le plus mauvais architecte l’emporte toujours sur l’abeille la plus experte, or toute abeille est toujours « la plus experte » … en tant qu’abeille, faut-il ajouter ! Le roseau pascalien – quasi contemporain de celui de La Fontaine5, pourquoi oublie-t-on de le dire ? – est un bois souple qui donne à l’homme la mesure de sa condition : faiblesse qui fait sa force et s’appelle pensée, curiosité inquiète. Ni ange — pur esprit — ni bête — sans esprit — mais homme.

De l’importance de lire dans le texte. Pascal n’écrit pas, l’homme est un roseau, comme on le dit si souvent, mais l’homme n’est qu’un roseau. Ce qui exclut l’intention métaphorique, pour laquelle toute explication est toujours superflue, car il ajoute mais quand (i.e. quand bien même) l’univers l’écraserait, envisageant non que la faiblesse soit une puissance par une sorte de renversement mystique, mais que, quel qu’il soit, l’homme est différent par essence de tout ce qui n’est pas lui et qu’il est seul à pouvoir prendre pour objet de pensée. Ou même, dans sa pensée. Ainsi, reprenant une image de Montaigne qu’il fustige mais ne cesse de piller, Pascal rappelle qu’une planche l’emportera toujours sur la raison du plus grand philosophe du monde, s’il y a au-dessous d’elle un précipice alors que pourtant, la largeur de la planche est telle qu’il ne court aucun risque. Une simple planche pour mesure de la puissance de l’imagination. Quelques lignes plus loin à peine, cette exclamation ironique : Plaisante raison qu’un vent manie, et à tout sens ! Pascal formule ce que La Fontaine dira quelques années plus tard. Le roseau plie à tous les vents… dont il est le jouet. Pour le meilleur et pour le pire, répétons-le.

Le même bâton, si l’on peut dire, servit tour à tour à Montaigne, Descartes et Rousseau. Ou à peu près. Une leçon élémentaire de philosophie, relayée chaque fois par une leçon élémentaire d’optique. Que voyons-nous quand nous voyons un bout de bois droit plongé dans l’eau ? Il se peut que nous le voyions courbe dit l’un, rompu dit l’autre, brisé dit le troisième. Pourtant, il ne suffit pas de regarder pour savoir. L’aviron ou le bâton qui n’est pas cassé, nous apparaît cassé, par une illusion ordinaire que le raisonnement scientifique a saisie, comprise et formulée. Cela s’appelle l’effet de la réfraction de la lumière. Montaigne (I, 14), Descartes (Sixièmes Objections aux Méd. Mét.), Rousseau (Émile) n’ont eu besoin ni de plus ni de mieux pour lancer la critique des données empiriques : un aviron, un bâton, un bout de bois, que l’on peut et même que l’on doit soustraire à sa vue pour comprendre qu’il ne suffit pas de regarder pour dire vrai ce que l’on voit, à peine peut-on le dire réel, la réalité est fautive. Il se pourrait même qu’il faille fermer les yeux. L’entendement seul suffit.

Si le philosophe est de bois, ce n’est pas par synecdoque ni, évidemment, par métaphore, dont on a dit l’insuffisance et même la limite du seul point de vue de l’analyse6. Aussi, les images, les illustrations, les exemples si nombreux soient-ils, et ils le sont, ne satisfont pas l’inapaisable questionnement. C’est à un arbre, une fois de plus, une fois encore qu’il faut revenir. Un arbre particulier, un arbre dans un jardin public, un arbre qui à lui seul pourrait bien contredire toute métaphysique antérieure dans sa démarche et dans ses conclusions, parce que son existence met en échec tout dépassement du déjà-là. On aura reconnu l’irréductible dimension absurde du marronnier sartrien, absurde parce rien n’est suffisant pour le justifier, mais aussi parce qu’il ne se peut pas, pourtant, qu’il ne soit pas.

a. (ibid. 26 Octobre 2019)

1.Montaigne : III, 13 « Si nous avons beau monter sur des eschasses, car sur des eschasses encore faut-il marcher de nos jambes. » Les planches se trouvent chez Pascal, Nietzsche et d’autres. L’aviron est encore de Montaigne (I, 14) ; j’y reviens. 2. Dialogue platonicien, qu’on ferait bien de relire plus souvent [et surtout faire étudier aux élèves et étudiants ; les indéboulonnables et confortables Apologie et autres République s’en trouveraient avantageusement mis un peu en repos !] l’entièreté de la question sophistique y est traitée. 3. In Les parties des animaux. Passage, qui en dépit de son apparente simplicité, a fait le lit de nombreux contre-sens. 4. Marx, Le capital, Livre I, 3ème section, ch. VII. 5. 1668 ; Pascal meurt en 1662, ses Pensées, publiées à titre posthume. 6.Car du point de vue de l’écriture philosophique, toujours revenir aux pages nietzschéennes. in Le livre du Philosophe, notamment.

briser le silence à coup de mots

Ne mets pas un mot sous chaque chose

Écris l’inépuisable,

Allume l’excessive ardeur,

Ne laisse ni les mots ni les choses se taire

Invente l’intarissable,

Dévoile l’irrévélable,

Fais jaillir l’évidence, miroiter la lumière, poudroyer la beauté, resplendir les reflets, devenir les étés, revenir les feux, les flammes & les effervescences.

Ne mets pas un mot sous chaque chose

Il en mourrait.

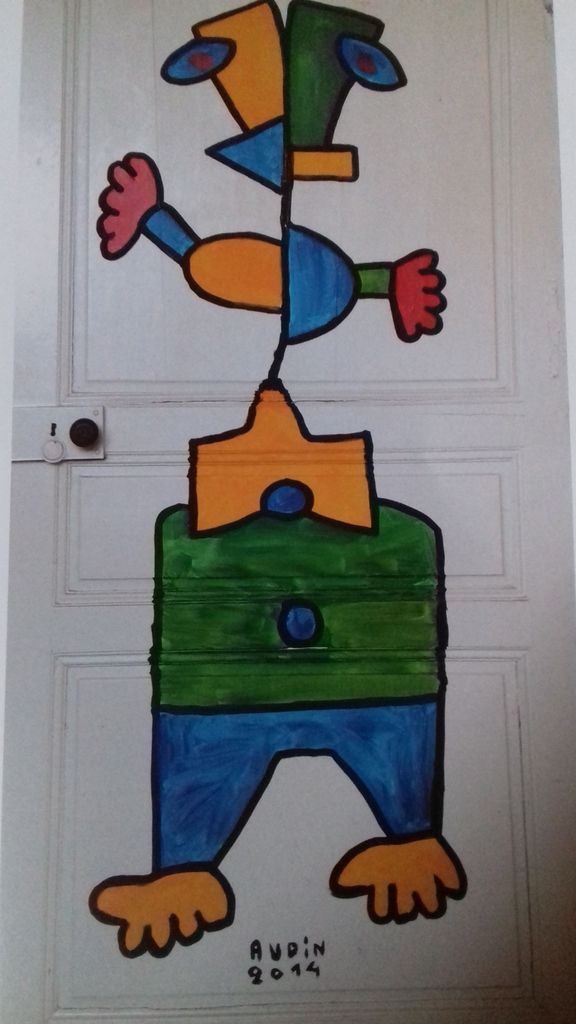

Connaissez-vous Monsieur Audin ?

Cet homme de couleurs est l’énergie chromatique à lui tout seul. Qu’il déverse sur le monde entier. Le sien qui devient le nôtre dans l’instant. Et encore, déverser ne suffit pas, ça vous a un petit côté indifférent et blasé inconvenant pour rendre compte d’un geste ininterrompu pour envelopper tout l’univers, serait-il aux mesures de ses objets quotidiens, de sa maison. Monsieur Audin, superbe barbe de patriarche, est un enfant sans âge qui, comme tel, ne cesse pas et l’on sent bien qu’il ne cessera jamais, jamais, de refaire les mêmes choses différemment. Il y faut une puissance, une obstination qui vient d’ailleurs, de plus haut. De plus bas aussi. On devrait pouvoir dire surnaturelle, d’ailleurs il le sait, il le sent, il le ressent, c’est l’ange, dit-il qui guide (sa) main.

Précédée par un texte de Denis Montebello -l’écrivain qui déplace ses mots dans les maisons qui le mettent en joie-* la visite de celle de Monsieur Audin fait déflagration, sûrement la raison pour laquelle se chausser d’un casque rouge à pois blancs s’impose.

Aussi, l’accompagnement au pas-de-la-porte de sa Maison-Monde par l’écriture de Denis Montebello est un effleurement. Pas de ceux qui s’éteignent aussitôt que passés mais de ceux qui forment une onde et la laissent grandir. C’est peu de dire qu’on y sent sa fascination pour un dionysisme venu du pays des rêves inaccomplis qui grandissent en nous mais à notre insu, depuis et pour toujours. D’aucuns les ont cueillis dans des forêts trop grandes aux pieds petits d’une enfance émerveillée, d’autres ont attendu en des recoins si obscurs qu’ils ne pouvaient qu’y préparer des explosions futures. Mais les mots de l’un pour nous inviter à la visite du monde de l’autre anticipent l’exultation des pages à venir, par une sorte de mimétisme créatif –non, tous les oxymores ne sont pas funestes– et contagieux. Denis Montebello joue avec les lettres, les mots, les sons des lettres dans les mots que Monsieur Audin lance en l’air et en naïveté, cette prérogative des enfants qui n’ont cure de tenir compte du sérieux de l’âge adulte en grandissant.

Et l’écrivain –mais comment pourrait-il en être autrement ? – l’a bien compris qui a transformé la vigueur acharnée et emportée de Monsieur Audin en autant de fragments magiques pour dire le tout. La puissance déployée par le peintre pour recouvrir toutes surfaces qui s’offrent à lui, ne pourrait être comparée à celle des éléments déchaînés, car enfin, on cherche à la rapporter à autre chose qu’elle-même, en vain. Il faudrait envisager qu’un orage, une tempête, un cyclone, puissent éclater en couleurs vives et préformées. Le trait est sûr, les figures, humaines, animales, géométriques, oniriques, titanesques, tout autant. L’œil qui lit et l’œil qui regarde font ici la paire, le second fait tourner le premier, et l’inverse. On ne sait où donner de la tête.

Bien sûr il y a des langages savants et autres analyses -qu’il n’est pas, et ne sera jamais, de mon usage de dénigrer, c’est même tout le contraire- pour aborder Monsieur Audin et son Monde. Mais il faut avouer que la première rencontre ressemble à un saisissement chtonien des premiers âges dans un immense éclat de joie pure. Comment voulez-vous qu’on dise cela ?

Le Monde de Mr Audin, texte de Denis Montebello. Magnifiques photographies de Vincent Clémot. Qu’on peut -qu’on doit- se procurer tout simplement auprès de Azimuts éditions - chez Sylvie et Vincent CLEMOT, 3 rue de la Nauraie - 86200 Maulay. Voilà, c’est tout.

*Denis Montebello, La maison de la Gaieté, Ed. Le temps qu’il fait. Et aussi, Archives 20 Janvier 2017, ici même.

Petite pastille légèrement effervescente.

Ça commence par un hayon arrière qui ne s’ouvre pas. Ce qui n’arrive jamais n’est-ce pas, surtout si l’ambulance revient tout juste du contrôle technique. Pourtant, rien n’y fait. Il faut entrer par la porte latérale idéalement adaptée à cet instant : on est cassé de douleur ! Les optimistes ou les fatalistes, ceux qui ne croient pas en leur libre-arbitre, appellent cela un mal pour un bien. Une tentative de récupération stoïcienne qui a des limites car il est absolument impossible de s’allonger sur la civière, le demi-tour plié est une épreuve olympique. Et là, on peut manquer d’entraînement. Le tabouret réservé exclusivement à l’accompagnateur ne vous tend pas les bras, il n’en a pas, mais seulement son assise de plastique sur laquelle on devient gardien et veilleur d’un brancard vide de soi, position intéressante pour une méditation métaphysique. Mais, dans l’instant, puisque le corps ne répond plus sinon en langage supplicié, l’esprit est aux abonnés absents.

On évitera de refaire l’itinéraire bosse par bosse et creux par creux pour ne pas réveiller les douleurs. Le siège de chevet bien arrimé mais dont la housse glisse devient un piège, il faut se tenir aux montants métalliques à portée de main, ou le métro aux heures de pointe -adaptation du vocabulaire ; vous êtes transpercé de part et d’autre. La conductrice est ambulancière-stagiaire plutôt stagiaire. Accompagnée et guidée par une plus aguerrie qui, avec deux téléphones dans une seule main, un œil sur la circulation et l’autre sur le non-couché assis, réussit à formuler quelques lamentations bienvenues sur les conditions de travail. Surtout avec le Samu ! m’en parlez pas ! et pourtant on en parle. Heureusement, la voiture blanche à croix bleue faisant toujours signal d’urgence, il y a accord entre le moyen et la fin, le signifié et le signifiant, l’arrivée aux Urgences est une double tautologie, on ne dit plus périssologie de nos jours, c’est dommage, ça sonnait bien. Sans faire pimpon pour autant.

A part la rétention du chariot par une première dame en blouse blanche qui exige être sûre et certaine de l’identité de l’ultra souffrant en raison des consignes identito-vigilance dont elle a fait son bréviaire et même son credo, il se peut qu’il se passe quelque chose. Rarement la formule l’espoir fait vivre n’a retenti aussi fort sous un crâne. Ce n’est plus une tempête, c’est un fracassement. Par chance, et il faut en être conscient, terme fort malheureux ici, et bien que rien ne l’indique objectivement, par chance, cette matinée s’annonce peu chargée. Aussi, remiser l’urgence à secourir dans un box réservé à cet effet fut aisé. Comment ce terme hippique a-t-il bien pu se répandre dans des établissements qu’on dit hospitaliers ? Même si, à y bien penser, un certain nombre de longes autour de ce paddock calment par des gestes adaptés l’animal apprivoisé malgré lui. Et le manège -peut-être le ménage aussi- commence. Chacun son rôle. Procédure, procédure. Dur, dur. Pas prévu, par exemple, que les lacets lacés soient délacés et l’alité ainsi délassé par autre que lui-même. Une seconde et dernière dame en blanc qu’on pouvait confondre avec la banquise initie un inventaire vestimentaire sur pied, en quelque sorte. Une petite liste de facéties involontaires commence à prend corps, puisque depuis plusieurs heures maintenant, l’esprit a rendu l’âme. Et ce n’est pas un canular, au pays des cathéters.

Un temps certain passe. On s’occupe du box n° 4 au mieux. La forme passive convient à la situation. Tout s’y fait hors du patient, qui ne saisit pas sur le champ (stérile) que l’accord de l’étymologie et du moment présent est à son apogée et son im/patience à moins souffrir un non-sens. On lui concède pourtant l’impossible compétence à s’auto-évaluer, comme à l’école, entre 0 et 10… Et comme à l’école, on sait que chiffrer trop bas ou trop haut est suspect. Mais l’heure n’est point sage, alors à l’énoncé 15/10, la réponse tombe : ça n’existe pas ! Mieux vaut repartir dans la brume épaisse. La blanche salle des box, grande ouverte sur le petit monde des couloirs, des déplacements, des gesticulations, accélérations, apostrophes, bruyants et remuants sans discontinuer, la blanche salle a augmenté son chiffre d’occupation. Deux, puis trois. Il suffisait de ramener une cloison mobile -qui n’est donc pas une cloison- mais qu’on ne peut nommer un paravent, de quel vent mauvais se protéger sinon des va-et-vient ? Par cet écran de tissu monté sur roulettes – ici le monde entier est sur roulettes, tout roule – seule la vue sur le nouveau venu est offusquée, qui à la question, on est quel mois ? répond en Novembre et en chevrotant, Mai ! Et quand la sommation levez la jambe droite retentit derrière la séparation mobile, une irrépressible et silencieuse tendance à la diablerie même semi-comateuse me fit ajouter, in petto : et dites je le jure !

Pour rassurer ceux qui en ont besoin : l’occupant du box n° 4 fut relâché après une dizaine d’heures de garde à vue aux bons soins de la Faculté, sans avoir été passé au marbre, libération sous condition. Personne n’a demandé de rendre le bracelet identificatoire, celui qu’on vous met une première fois à la pouponnière et une dernière à la morgue.

nous embrassons tous ceux qui ne venaient pas de la banquise ; ils sont les plus nombreux.

Villeglé l’Anarchiviste par Alain Borer.

En un mot comme en cent,

par la grâce savante d’Alain Borer, ce livre* compte son pesant de jubilation et de délices (il nous faut contenir encore un peu le terme ravissement) qu’on avale tant heureux de se sentir coupable de gourmandise ; la main tourne les pages semblable à celle qui chaparde dans un paquet de chocolats fins et, tout en gardant le goût de celui qui vient d’être dégusté, plonge à nouveau pour en découvrir un autre… jusqu’à atteindre le dernier. Sans s’en apercevoir.

Cent grammes* ce n’est pas grand-chose, pensez-vous. En effet, le poids des mots et de l’encre est charge légère rapportée aux savoirs qu’ils contiennent et qu’elle retient. Mais ces grammes-là sont autrement plus denses. Et voilà pourquoi il y a des artistes, ces êtres si particuliers ou étranges qui n’hésitent pas à nous faire supporter des décollements de rétine pour voir autrement l’ordinaire, si manifestement banal, pour ne pas dire insignifiant, ne pas dire quelconque, ne pas dire trivial, usé, vieux, corrodé d’être resté par terre ; ou abîmé, déchiré, lacéré, d’avoir subi les passages des hommes et du temps. L’inattendu point de rencontre entre des fils de fer rouillé que personne ne relève et des affiches aux murs que personne ne voit. Ramasser les premiers et arracher les secondes font un seul et même geste qu’Alain Borer va décliner en cinq actes, cent scènes, et un certain nombre d’accessoires et de personnages dont Jacques Villeglé fait le centre et la circonférence toujours, la hiérarchie ou l’importance jamais celles que l’on croit. Ce livre est une démonstration implacable. Éblouissante. Acérée. Attentionnée. Précise. Et comme toute démonstration l’exige, sinon elle n’est qu’étalage, d’une élégance accomplie. Jacques Villeglé l’anarchiviste, tour à tour et simultanément, regardeur -c’est mieux que voyeur- choisisseur -c’est mieux que décideur- cadreur -c’est mieux que filmeur- et transgresseur pour une défense et illustration des affiches, par décollage et arrachage. Avec Villeglé, toute affiche est possiblement objet de ravissement. Double sens heureux.

Supposons. Supposons un passant passant un peu trop vite un peu trop près d’un mur ; il accroche un bout d’affiche publicitaire et… passe son chemin. Supposons aussi les pluies qui font… passer les couleurs et le soleil aussi. Supposons qu’en dé/passant un affichage politique d’autres passants passant décident d’y laisser leur marque, tailladant les mots et les photographies. Ceux-là et tous les autres sont des lacérateurs anonymes ; les passages de ces passagers des rues vont faire de Villeglé le flâneur, l’inventeur de ce bruit de déchirure si particulier d’où va naître l’affichisme. Ledit de la déchirance. Avec des bonheurs d’écriture saltimbanque, des prouesses vertigineuses, des acrobaties verbales inouïes, Alain Borer soutient absolument le tout et le détail qu’il enroule et déroule dans une réflexion d’autant plus acérée qu’elle se nourrit à la pointe fine de toute culture.

Ce qu’il construit : un petit traité d’un nouvel art pariétal ou si l’on veut, une archéologie au présent et du présent. Où l’on comprend pourquoi (ce terme qui manque à tant d’essais, Alain Borer parle de pensivité) en arrachant des affiches lacérées et les trans/portant au musée, les décollagistes, dont Villeglé est le Prince, ont arraché avec elles tout ce qu’on aimait rabâcher sur l’art et l’artiste : distinction verrouillée entre sujet et objet ; rapport cuirassé au réel et au symbolique ; question insensée du sens ; de la transcendance mystique du talent, voire du génie ; et même du rôle surdéterminant du musée. Tout cela vole en éclat, mieux explose, par avulsion concertée… au pied levé. Il y a dans ce geste, une véritable gestation. Une gestation par tous et pour tous avec des conséquences métaphysiques : disparition de toute supériorité créatrice au profit d’une immanence atomisée ; confusion éjouie de l’un et du multiple (on oubliera les majuscules) ; abrogation de la fracture sujet/objet au profit du second ; établissement du chaînon qu’on aurait cru manquant entre Duchamp et le copié-collé de l’ère virtuelle, c’était ignorer le décollé-transporté villegléen.

Éloge de l’avulsion. Avec Raymond Hains, Jacques Villeglé combine une petite entreprise de décollage et arrachage heureux -ce qui est un délit- en bande organisée -circonstance aggravante donc amusante- doublement eu/phorique. Le mot, on le sait, en rapprochant deux éléments grecs, nous porte au bonheur, à la bonne et belle vie (à soi seul le préfixe eu), nous trans/porte. Les rôles -par l’enroulement de l’affiche en vue d’un déplacement qui fait Sens- sont totalement inversés : l’objet se charge du sujet, il s’en charge. La contradiction et la confusion supposées entre œuvre anonyme et œuvre collective est résorbée, l’artiste désigné pluriel. Aucune avulsion sans collage antérieur mais séparé, sans lacérateurs anonymes indépendants les uns des autres. Villeglé lui aussi taillade les textes et défait les sous-textes que nous avions arrimés à nos cerveaux et bien rangés. Il n’est pas le premier, mais Alain Borer montre qu’il est le seul, à aller aussi loin dans le renversement et même la volte-face : ou comment l’appropriation de l’anonymat fait l’artiste par effraction, à son insu voulu. Comment le collet-monté de nos certitudes en art devient un collé-démonté. Comment la transfiguration du banal chère à Danto commence au pied d’une palissade, mieux encore que devant certains Fontana aux incisions qu’on pourrait dire préambulatoires à toute lacération. Alain Borer explique que l’avulsion d’une affiche lacérée ne relève pas de l’hypotypose, laquelle est une adhérence, une ultra-lisibilité, une lucidité aveuglante qui n’autorise rien que la coïncidence stérile entre le vu et le dit, et même le dit et le dit, où le langage ne déborde ni ce qu’il voit, ni ce qu’il énonce. Une fonction en quelque sorte strictement communicationnelle où quand l’on vous dit (écrit, dessine) Oui, c’est Oui. Ce serait aller trop vite en besogne que de ranger (ranger !) l’affichisme de Villeglé de ce côté-là. Alain Borer développe avec une précisée patience qu’il y a diatypose au contraire : lacérations, choix, décollements, avulsions, arrachages, cadrages, sont autant de formes et de formulations, c’est-à-dire au fond de sens, qu’il s’agit de trouver sans qu’il en soit un seul : le sens unique est à proscrire. Au fond, tout est, mais en doutions-nous ? question de langage. L’illisibilité paradoxale mais féconde que revendique Villeglé n’est qu’un rejet de l’hypotypose situationniste. Il ne s’agit ni de ne rien dire, ni de dire le rien, mais de dire autrement. Ce qui fait lyrisme. Dans l’arrachage, Villeglé ès maître en avulsion, élit, re/cueille, dé/tache aussi couleurs, lettres, reliefs, typographies, formes… C’est le contraire des bombages, un développement de pur plaisir que nous offre Alain Borer en fin de volume, sans oublier l’inattendu hommage aux chapeaux de Madame Vigée-Lebrun. Une merveille !

Jacques Villeglé, effacé comme derrière une affiche, c’est-à-dire et c’est unique, une page sans verso si elle n’était décollée, fait de la lacération une activité abhumaine** car rien ne saurait être moins mécanique : ni ramasser un fil de fer rouillé au bord de la mer, ni transpercer une annonce publicitaire ou politique sur un mur, l’écorner, en déchirer des morceaux, la dilacérer. Rien. Ce livre vertueux et terriblement réjouissant, réveille avec énergie toutes nos paresses enkystées dans des approximations dogmatiques, de celles qui nous font croire que l’art, étant hors du champ de la rationalité, serait de facto, inaccessible au discours rationnel***. Alain Borer fait ici la preuve du contraire et nous convainc. Et nul ne pourra dire, de ces pages qui sourient et rendent l’exigence si aimable, quelque chose fut oublié. ****

*Villeglé l’Anarchiviste, 100 « grammes » pour Jacques Villeglé. Gallimard. Novembre 2019 ; Alain Borer explique -p.26 note 1- ce que grammes signifie hic et nunc : des fragments qui font maillage -tissage- et constituent un réseau dont les renvois et les relations dûment numérotés dessinent un ensemble réticulaire. ** in N° 2 de la revue -grâmmeS-1958- article de Jacques Villeglé intitulé : Des réalités collectives. *** et une petite musique kantienne ne ferait pas ici fausse note ; la lumineuse et difficile expression d’universalité subjective quand on la soustrait du développement dont elle fait conclusion, semblerait bien trouver ici une niche. ****Ce qui n’est pas le cas de ces lignes… où ce qui manque l’emporte, pensez-donc ! cent grammes.

Ajouture à la Proposition I : l'habit fait-il le moine ?

Le vêtement de Philosophie

Il fallait leur réserver un développement pour eux seuls. Boèce et Philosophie. Le premier dont on rappellera brièvement qu’il fut dans la lumière de Théodoric* pour finir dans l’obscurité tortionnaire de ses geôles ; la seconde dont on verra comment la description qu’il en fait est une rareté qui mérite toute notre attention. Boèce connu pour sa Consolation de Philosophie, beaucoup moins pour ses Traités théologiques et inconnu pour ses commentaires de Porphyre, ses traductions d’Aristote, ses livres sur les mathématiques. Supposément gisant dans un sarcophage près de St Augustin à San Pietro del Cielo d’Oro église du IXème à Pavie, assurément placé par Dante au Paradis, aux côtés de Saint Thomas d’Aquin. Incontestablement figure héroïque de la philosophie ayant subi le martyre**, mort condamné par un jugement humain sous le coup d’une injustice qu’on dirait politique de nos jours. Socrate pour précurseur de cette sainteté laïque, à cette différence notable qu’il mourut sans avoir été torturé, s’infligeant lui-même la peine qui le fit passer de l’assoupissement à l’insensibilité puis au décès, entouré de ses amis ; de l’un et de l’autre, il reste les deux récits édifiants, Phédon (aussi Criton) écrit par Platon qui le tient d’un disciple puisqu’il n’était pas présent près de son maître, Consolation de Philosophie, écrit par Boèce dans des conditions extrêmes, au premier quart du VIème siècle, transmis on ne sait comment bien qu’il soit quasi certain que Cassiodore, son contemporain, en assura l’édition, il l’affirme dans une lettre.

Marc Fumaroli dit de ce texte en des termes très hugoliens qu’il s’agit là des derniers jours d’un condamné à mort. *** Ce prisonnier, en dépit ou peut-être au-delà de ses souffrances et de son désespoir, trouvera les ressources pour rédiger un prosimetrum dans lequel loin de tout référencement savant inaccessible en son cachot, il invite ce que sa fréquentation assidue des grands textes philosophiques lui permet de puiser en lui-même, dans une solitude et déréliction totales. Alors qu’il soumet son stylet aux Muses prétendument secourables, une femme lui apparaît comme dans un songe. Alors le texte boécien se fait précis et remarquable. Il ne s’agit ni d’une pauvresse, ni d’une fastueuse. Mais Boèce observe, bien plus qu’il ne devine, qu’elle fut opulente, brillante, aisée, son vêtement en témoigne, autant qu’il témoigne par ses lacérations qu’il fut âprement disputé, aucune tergiversation d’une traduction à l’autre, parfaitement synonymes. Après avoir rudoyé et chassé les Muses, meretriculas -ces petites catins- Dame-Philosophie entreprend une opération de soins maïeutiques pour apaiser le prisonnier.

La description du vêtement de Philosophie doit être rapportée pour elle-même. Elle est au livre 1 -il y en a 5- elle ne sera pas reprise. On la dirait arrêtée une fois pour toutes, insusceptible de modulations. Du vêtement à la signification du vêtement de Philosophie, il n’y a place pour aucun espace doctrinal. Le latin original pourrait (nous) éviter explications et commentaires : suis manibus ipsa texuerat, plus loin, vestem quam meis texueram manibus. C’est moi qui souligne. L’équipollence sémantique de la texture et du tissage saute aux yeux, même pour les non pratiquants. Ajoutons que ce tissu pourtant d’une matière incorruptible pour l’un ou plus joliment d’une étoffe très fine, minutieusement ouvragée et indestructible pour l’autre est en lambeaux. Non du fait d’une usure per se, mais de divers mauvais traitements dus aux ravages des ruptures et déchirements subis. Les textes philosophiques, id est les œuvres, les ouvrages, sont des objets différant par leurs points, leurs motifs, d’une même matière qui s’appelle la Raison. Le reste du texte ne laisse aucun doute sur la rationalité native de la Philosophie, y compris pour le chrétien Boèce. Les écarts, les éloignements, voire les oppositions d’habillage, n’obèrent en rien l’essentiel et ressemblent à ce qui arrive aux portraits d’ancêtres noircis par la fumée, ou ce qui se terni(t) le temps passant et la négligence aidant. Qu’il soit usé fait témoignage paradoxal que le vêtement est en usage. Philosophie sait mieux que quiconque que les mésusages abîment les tissus, les textures, les textes, et que c’est le fait de gens peu avisés (…) dont certains d’entre eux abusèrent les esprits, aidés en cela par l’ignorance d’une foule profane. N’importe qui ne revêt pas le manteau de Philosophie n’importe comment. Il est brodé de deux lettres grecques : Pi, Π, l’initiale de philosophie Pratique et Thêta, Θ, de philosophie Théorétique, contemplative ; de l’une à l’autre, la première au bas, la seconde en haut de l’habit, une échelle, d’aucuns disent un escalier, des degrés à franchir dans tous les cas, car il n’y a aucune rupture de l’une à l’autre. Illustration on ne peut plus claire du platonisme et du néoplatonisme dont se réclamait Boèce.

On a beaucoup dit que cette Consolation est avant tout un protreptique, une exhortation. Certes. Et que le genre existait avant Boèce, on pense au moins à Sénèque. Y compris la précision que le vêtement philosophique est tissé des propres mains de qui s’en revêt et qu’il est devenu vétuste, qu’il a été abimé ; c’est chez Capella. On trouve aussi une expression commune à Cicéron, Sénèque et Boèce, fumosae imagines, pour dire la poussière qui peut le recouvrir. Mais à ce moment du texte, et bien que le mot rugae, les plis, ait déjà été employé par Sidoine Apollinaire, une image revêt une délicatesse à nulle autre pareille : Dame-Philosophie sécha mes yeux inondés de larmes avec un repli (rugam) de son vêtement (autre traduction : d’un pli de sa robe).

Cette humanité de la Philosophie, qu’on représente très souvent dans l’iconographie y compris boécienne, tout en gloire et majesté ce qui fait contre-sens avec le texte et l'usure du tissu, est celle d’une discrète représentation inédite d’un petit tableau du XIVème siècle aujourd’hui à Florence : derrière des barreaux, on aperçoit le visage triste de Boèce sur les yeux duquel passe une main invisible dans un linge. Emotion. ****

*cf archives 21 avril 2019, Illustre et mal connu, Boèce ; **Procope aurait même décrit les tortures subies ; ***in Éditions Rivages. Il existe une autre édition -pour ne parler que des accessibles- au Livre de Poche, et celle-ci avantageusement bilingue ;

****je m’en voudrais de taire l’existence, au Vatican, d’un petit tableau (1467) où Boèce, en tenue monastique, lève les yeux pour voir passer Philosophie comme passerait une Mariée de Chagall. Troublant.

JOUR de FETE

Ce quart d’heure frénétique durera tout le jour

car tous les dédales mènent aux Icare. Aussi, l’un d’eux inventa son chemin par une conjonction des coordinations qui fit les rêves s’écrire et brouiller les pistes. Que la gramme-mer est une douce chose qui réduit les écarts, retient les crases dedans les mots, fait s’envoler les raisons, dé(da)lirer les plumes fondues comme cire au Soleil sur les coquecigrues planant dessus les flots. Car ce jour est aussi celui d’Icarius, planteur de vignes, buveur de vin, pictanché pour fêter l’ah, l’un ! des tains qui dans les eaux miroitent. Carambolages et chut(e)s explosent de rire.

Joie, yeux, ah ! n’hiver sert !

un tantinet brissetien qui reconnaîtra la sienne.

Un rêve d’Icare.

Icare était blotti le dos à la falaise

de son I nitial, non loin de Caracas

Attendant mal à l’aise

que passe une barcasse,

Qu’une fée Carabosse vienne le redresser.

Un petit Scarabée, tout resserré, tout près

Dans la sinuosité de la baie,

Lui tint à peu près ce verbiage :

Hé ! monsieur l’Envol-heur,

Que vous êtes joli, que vous êtes rêveur,

Si votre carénage

Se remet de votre naufrage

Vous serez le seigneur des hôtes de ces flots.

Carrément à ces mots,

Repartant en carrosse,

Il se voyait déjà, Icare, être à la noce.

*

Mais il dormait, Icare, planait en songeries,

Voltigeant, tournoyant de pirouette en toupie,

S’enivrait de couler la capitainerie

*

Car Icare sur son nuage assis

Refusait qu’on lui mît le poing dessus son I

Préférait à tout prix

Le point de l’Ironie

‽

Mot à mot et sens dessus dessous,

ou la suite de mes petits agacements linguistiques

TECHNOLOGIE : usé jusqu’à la corde qui tient la ritournelle de nos aliénations linguistiques, technologie ne devrait pourtant jamais être employé pour désigner un objet. Ni bien sûr l’ensemble de ces nouveautés qu’apporte à notre quotidien l’invention de procédés inconnus. Si la racine techné (τέχνη) désigne bien le savoir-faire, l’artisanat, l’artifice qui comme tels s’opposent au naturel -autrement dit tout ce que l’homme invente, produit et/ou crée- prolongé par l’increvable logie, le mot s’en trouve alors augmenté pour recouvrir tout le domaine concerné et prend une signification que pourtant personne ne met en cause dans une liste quasi infinie : socio/logie, psycho/logie, musico/logie, entomo/logie, herpéto/logie, myco/logie, bio/logie, spéléo/logie… un gouffre ! Adjoindre logie à un radical suffit, tout le monde sait cela sans jamais avoir fréquenté les Grecs, pour indiquer que l’on nomme l’ensemble des savoirs, des connaissances, des études, des travaux du domaine en question, et le logos (λόγος) -qui nous a donné logie- est un de ces mots que le français a surinvestis pour réaliser des économies de moyen sans pareilles dans la dénomination de pans entiers de l’activité humaine, mêlant avec un certain laisser-aller le sens précis et les sens éloignés. Car le logos est -tout simplement, si l’on ose- la parole, le langage, le discours, en ce qu’il est chargé de pensée, mieux de raisonnement. Il s’oppose par nature et par fonction aux communications animales, fixes et limitées. Par élargissement il représente l’étude de… la société, le psychisme, la musique, les insectes, les serpents, les champignons, le vivant, les gouffres ; un élargissement parfaitement justifié puisque seul un être doué de la capacité de réfléchir et de se donner des sujets d’études, dispose du logos. Et/Ou l’inverse.

La techno/logie est donc, stricto sensu, le terme générique qui rassemble (devrait rassembler) sous son pavillon, les études, les travaux à propos de l’immense domaine des savoirs pratiques de l’humanité. Et l’on devrait, sans le moindre dommage pour ce qu’on énonce et même avec un gain de précision, parler de techniques nouvelles, innovantes, révolutionnaires, inquiétantes ou même parfaitement inutiles, cela s’appelle des gadgets, des hochets, des joujoux, des doudous, passons. Dans les programmes scolaires de philosophie à destination des générations qui vont s’empresser de n’en rien faire, il y avait l’intitulé correct suivant -art et technique- ; usage de l’imparfait pour respecter l’actualité pédagogique qui vient d’en sortir un certain nombre, mais c’est une autre question. L’actualité ne m’importe que dans son rapport stérile avec les inactualités fondatrices.

Prométhée, frangin génial et généreux de l’oublieux crétin Epiméthée, se mit au travail pour doter l’humanité des savoir-faire utiles à sa survie. Version courte du mythe repris dans le dialogue Protagoras de Platon, après Hésiode. Cela ne lui rapporta que des ennuis, Zeus n’aime pas qu’on le défie sur son terrain, la puissance. Mais Prométhée n’apporte pas de technologie, ni au singulier ni au pluriel. Il apporte des méthodes, des outils, des savoir-faire qui pourront ou non, fournir des sujets d’étude comme manifestations du génie (sens latin de genius) humain. Donnez une forge, du feu, une enclume et un marteau à un ours brun, il se sauve à toute vitesse. L’homme-dieu voleur de feu qui annonce le forgeron, par un ensemble de techniques qui contiennent aussi leurs ratages, en fera un monde. Aussi, l’écran, le clavier, les connexions et autres astuces immenses par lesquelles ces mots vous parviennent sont autant de techniques, seulement et rien d’autre.

Y’A PAS D’SOUCI ! : Et que daignez avoir souci de mon souci. De Ronsard -ici, à Hélène au livre II des Sonnets- on ne peut plus prendre la douceur et joliesse d’une langue parfaite. Mais en reprendre et comprendre le sens afin d’éradiquer s’il se peut, la sempiternelle et sèche formule y’a pas d’souci ! qui résonne comme une formalité, un formulaire, une obligation prise et recrachée en toute circonstance. Le souci est une sollicitude, le latin le dit encore. Avoir du souci suppose une certaine attention, une rupture adaptée envers l’insouciance voire la décontraction. Cela signifie que l’on s’abstrait de la tranquillité de l’instant (in/quiétude) pour marquer le soin que l’on prend de l’autre. Aussi, s’il n’y a pas de souci, il n’y a pas non plus ce signe d’alarme minimal ou même minimaliste, qui s’appelle préoccupation. Certes, on n’exigera pas que chacun soit pour l’autre, surtout dans les relations passablement distanciées de l’époque, dans l’émotion ou le tourment : de travail, d’apprentissage, de commerce, d’intérêt, d’administration, le rapport à nos concitoyens s’entretient par des comportements appropriés, dont le premier et le plus visible est l’emploi de mots corrects. S’il n’y a pas de souci -ni d’souci- cela veut dire qu’on se fiche totalement de ce qui se passe. Certes, ce peut assez souvent être le cas, mais enfin, le client, l’acheteur (le collaborateur, l’usager…) devrait recevoir une réponse articulée et pleine de sens, autre que Y’a pas d’souci ; car c’est à une remarque ou demande dudit client ou acheteur et consommateur que le boutiquier renvoie ces quatre sons indistincts devenus en peu de temps le seul signe flagrant de considération. Le y’a pas d’souci fait souci. Cette marque de superficialité affichée comme un slogan sur une potiche distraite est d’ailleurs semblable à cette autre : vous entrez dans n’importe quel lieu fréquenté par vos concitoyens et l’on vous balance de loin un bonjour ! sans souci de qui vous êtes, homme, femme, couple, groupe, jeune -donc Monsieur, Madame, Monsieur-Madame, Messieurs-Dames, Mademoiselle, Jeunes gens- ce qui ferait de vous une personne, ou plusieurs, identifiées et non d’indistincts n’importe qui. Qui en ressortant se reprennent sur le même ton un au revoir ! dont il ne faudrait surtout pas faire remarquer qu’il est totalement désadapté. Résumons-nous : lorsqu’il n’y a pas de souci, il n’y a pas non plus de considération. L’attention devant se réserver à ceux qui prennent soin les uns des autres, le souci lui est consubstantiel. Chaque fois, donc plusieurs fois par jour, que vous direz ou qu’on vous dira y’a pas d’souci, vous saurez qu’en sous-texte il faut entendre, j’m’en fous !

PRENDRE DU RECUL : passe pour être un conseil avisé. Sauf que, rarement on a entendu poncif aussi fréquemment, ce qui fait beaucoup car les banalités existent justement pour être itératives. L’invitation à ne pas se précipiter en avant, contenue dans cette expression moulinée à tout vent, concerne quand même et avant tout la maîtrise du temps, celui que l’on prend pour réfléchir à une situation délicate. Alors que si vous prenez du recul, au risque de tomber à force de… reculade, c’est l’espace entre vous et la difficulté que vous agrandissez, ce qui n’est pas le meilleur moyen pour y voir clair. Plus on s’éloigne plus les choses paraissent petites ou floues ou indistinctes ou faussées, c’est une constante élémentaire de l’optique. Et la variante prendre de la distance, ne fait pas mieux, exactement pour les mêmes raisons. Ne faudrait-il pas, au contraire, chaque fois que la situation l’exige, regarder les choses à la loupe, observer de près tous les obstacles et/ou envisager toutes les solutions avec précision ? Bien sûr, on saisit que, chacun étant devenu Spinoza pour l’autre depuis que le philosophe du XVIIème siècle est lui-même devenu une star des plateaux télé et ses livres jouxtant le rayon bien-être des librairies, il s’agit d’une invitation à maîtriser ses passions, en se passant de la lecture du livre III de l’Ethique, et de tous les autres. Nous sommes tous en proie à la fluctuatio animi et c’est en reculant que tout va s’arranger ! J’avoue avoir toujours eu une certaine gêne à l’égard de ces expressions qui frisent le ridicule d’être ressassées sans discontinuer et à tous les degrés des difficultés rencontrées.

SE RESSOURCER : pourrait valablement lui succéder. Il se pourrait, à force de reculer, et à condition de jeter de temps à autre un coup d’œil en arrière, que l’on remonte jusqu’à la source, l’origine. La formation de re/sourcer indique bien qu’il s’agit de re/commencer, de re/tourner de là où l’on vient pour y puiser quelque re/sources de jouvence. Mais pour se ressourcer il faut savoir à quelle source l’on va, à quelle origine on remonte, à quel commencement on revient, à quel surgissement on retourne. Et aussi qu’il soit d’office, de bonne source, comme si l’éloignement par le retour, voire par le recul, était nécessairement une bonne chose. Ce qui demanderait d’être sourcier pour soi-même. Notez qu’il est fréquent que les conseilleurs avisés préconisent aussi, et en même temps, d’aller de l’avant !

ON EST SUR : un produit, un projet, une explication, une difficulté et même un texte. On est « sur » Paris, Lyon, Marseille. Il n’y a qu’une seule préposition en français dorénavant, ça simplifie les phrases. Ecoutez et écoutez-vous. Plus personne ne va à Nantes, mais sur Nantes, plus personne n’habite ou ne travaille à Limoges mais sur Limoges. On ne prépare plus un projet, on est sur un projet. Le monde est à cheval, il est sur, ni dans, ni à, ni près. Je ne sais pas comment cela s’est produit. Mes contemporains vivent perchés, hissés, montés, sur une ville, une préparation, un objet. Le négociant en biens immobiliers, le marchand de chaussures, ou d’ordinateurs, ils sont tous, tous, sur un produit. C’est insupportable. Et entendre les conversations de terrasse à l’heure de l’apéro, se faire écho l’une l’autre d’un sempiternel « alors t’es sur quoi en ce moment ? » n’entraîne plus aucun effet comique sur en moi.

Dernière minute : me vient une nouvelle entrée, qui pourrait s’appliquer à certaines ci-dessus, voire à toutes. D’aucuns affirmeraient peut-être que je viens d’en découdre avec des mots-valises, c’est-à-dire selon eux des mots à tout faire, des mots fourre-tout. Erreur de signification très courante pour un procédé littéraire rendu célèbre par les Oulipiens en général et Raymond Queneau en particulier. Il consiste à inventer un mot nouveau par l’arrangement pertinent de deux -le plus souvent- autres mots -ou partie d’autres mots- de sorte que la signification, inattendue mais très pertinente de cette trouvaille saute aux yeux si l’on peut dire. Pour ne rien dire de l’effet comique. Exemples : bouddhoir (bouddha/boudoir) ; confuciussonal (confucius/confessional) sanct-lao-tsuaire (Lao-Tseu/sanctuaire), tous extraits du roman Les Fleurs bleues de R.Q ; bien d’autres ont inventé des mots-valises, à commencer par Rabelais (sorbonagre (Sorbonne/onagre)) mais Queneau est un de mes chouchous. Aucun mot-valise donc dans les mots ou expressions par mes soins matraqués.

/image%2F2226645%2F20161227%2Fob_9506b1_brancusi.jpg)