Ce vide lui blesse la vue* . Denis Montebello

Le titre est superbe. Ni exactement sans temps ni sans lieu, mais un peu quand même, l’affaire est délicieusement facétieuse, sacrément culottée, quoique… Espiègle et pleine de malice. D’informations, de savoirs et de sagesse aussi. De portraits.

Mode d’emploi.

Disposer de deux heures. Un fauteuil confortable. Un verre de vin, plutôt rond, le vin ; pour le verre vous voyez. Ainsi je fis tout à l’heure, sortant de la Librairie où ce livre incroyable et petit attendait que je le récupère après réservation. N’envisager rien. Ne rien présupposer. Accepter que le travail minutieux de l’enquête vous prenne par la main, le latin, le gaulois, l’histoire, la géographie, le rêve, l’internet et le calame, les temps devenus anachroniques, les jeux de mots, les entrées inattendues et les saillies aussi.

Le travail, l’enquête, le rêve : terminologie freudienne assumée. Où l’on sait que l’inconscient ignore la chronologie et que le passé a même valeur que le présent puisqu’il lui donne signification ; que les mots valent autant par ce qu’ils disent que par ce qu’ils taisent ; et même et surtout, qu’une chose vaut son contraire et inversement ; qu’il faut décoder des messages parfaitement lisibles car ils recèlent une signification cryptée ; que les noms exigent traduction, exégèse, herméneutique, ils ont traversé la grande histoire et les petites anecdotes. Une affaire de mise au rebut qui se transforme en science des traces et réussit une transfiguration profane sans la moindre profanation.

Qu’il est bon de n’avoir pas à dire ce qu’un livre raconte. Quelle histoire il narre. Tout ce que je refuse de faire, et rechigne à lire. Ici, seules les lignes matérielles du texte sont droites, tout le reste défie l’obligation de raison, en raison des hasards volontiers tordus par Denis Montebello, qu’il croit être objectifs, alors qu’il les fait parfaitement subjectifs. A quelle résolution joliment entêtée faut-il être soumis pour ne jamais lâcher son affaire, quel que soit le désir inverse de toujours s’écarter ? S’arrimer aux bragues d’une détermination folâtre et fantasque dans la disposition –au sens de position– d’indices concordants comme dit la police.

Mais de police, point. Sinon la sémantique, l’étymologie, l’histoire de l’histoire d’une rue de Poitiers. Et d’une brique mise au rancart pour éviter qu’elle ne devienne une tuile pour son inventeur. A ce jour anonyme. Faut dire que l’argile y a recueilli et gravé pour l’éternité et en termes on ne peut plus frappants, indiscutables et palpables, l’envoi qu’Ateuritus formula à Eutycha, prénom qui pour grec qu’il paraît, cache bien des mystères. En ce IIème siècle où la Gaule était aussi romaine et Poitiers Limonum, une brique se fit support de crudités verbales et croquées avec sel. Je traduis : en des termes parfaitement obscènes, Ateuritus déclare non point son désir, mais la satisfaction de son désir à Eutycha, gravée, la satisfaction et aujourd’hui brisée, la brique. Le message est sans voile, sans fard, Ateurius ne connaît ici ni la métaphore, ni l’euphémisme, ni l’abstraction. Ni la poésie. Ni l’émotion.

Sur les traces des traces de sa brique, Denis Montebello a mis –car s’il est mené par le bout du nez dans cette affaire, il la mène aussi, n’en doutons point, à son gré– tout son attentionné talent. Il rit de qui se rit de lui et de nous. Il sème des petits cailloux qui font miracle sur des sentiers impratiqués de nos jours. Sauf par lui pour notre admiration intacte. Et joyeuse.

*Denis Montebello. Ce vide lui blesse la vue. Editions ‘la Mèche lente’ dont je me permets de saluer la très belle Note de l’éditeur, ce n’est pas si courant.

petite leçon de précocité politique

Il venait d’avoir dix-huit ans. Peut-être fallait-il laisser croire qu’il en avait seize. Et en retranchant deux ans sur le papier, les ajouter fictivement à une vie qui sera pourtant très brève ; mais aussi dissocier la rédaction d’un texte si talentueux, si pénétrant, si intelligent, d’évènements dont on ne sait, au fond, s’ils en ont été l’occasion dramatique ; ainsi lui éviter une destinée historique en lui offrant un destin.

D’un libelle politique qui ne mâche pas ses mots, possiblement écrit dans le sang qui rougit les salines d’Aunis et de Saintonge, il fut écrit un essai de philosophie politique pour toutes les générations à venir, d’ici, d’ailleurs, de maintenant et d’après. Mais l’ami bienveillant qui se prévalut d’une autorité légitime sur ce texte qu’il retenait comme une relique, transforma involontairement un geste de prudence par des temps de guerres et de troubles, en conduite vertueuse pour les temps futurs.

Émeutes, répressions, révoltes, massacres. Tempo lugubre et fatal des soulèvements et des représailles. Du côté d’Angoulême et quelques mois plus tard de Bordeaux. Mais aussi du Périgord. Et de Sarlat. Séditions et violences, cruautés et abjections font le quotidien des populations insurgées contre les gabelous et les représentants du pouvoir central. Car pour ce qui est des intérêts régionaux et locaux, les propriétaires surent se compromettre avec les séditieux pour sauver leurs richesses. Ce qui redoubla l’ire des représentants de l’État. Il n’y eut pas seulement les hommes à être punis. La ville aussi. Pendant plus de vingt ans Bordeaux ne put disposer des clefs de ses tours et de ses portes…et en gardera longtemps une méfiance quelque peu hautaine à l’égard du pouvoir central.

Le texte magistral, qu’il fût écrit à seize ou dix-huit ans, peut-être un peu plus disent certains, subit une infortunée fortune. Instrumentalisé dirait-on de nos jours, par des factions militantes d’une cause qui n’y était pourtant point nommée, capté par l’ami soucieux de son devenir, celé dans sa bibliothèque et promis à être hébergé entre deux chapitres de son propre livre, il ne le fut point cependant. Et se perdit pour le lecteur avisé pendant plusieurs années, probablement une vingtaine. Et le lecteur moyen bien plus encore. Il fut donc édité et publié, c’est incontestable, mais éloigné déjà de la scène primitive des répressions sanglantes à laquelle certains ont tenu absolument à le rattacher, et d’une force telle qu’il dépassa, et dépasse pour toujours, les conditions historico-politiques de son écriture.

La liberté, est-il écrit ne vouloit pas tant nous faire tous unis que tous uns, il ne faut pas faire doute que nous ne soions tous naturellement libres, puisque nous sommes tous compaignons, et ne peut tomber en l’entendement de personne que nature ait mis aucun en servitude, nous aiant tous mis en compaignie. Ces lignes sont d’un gentilhomme qui a lu les philosophes, qui connaît ses classiques. Et fleure bon son Aristote, celui des Politiques et de l’Ethique à Nicomaque. C’est indéniable. C’est lumineux. Qui mourut à même pas trente-trois ans. Qu’il ait écrit avant, après, ou pendant les révoltes de la gabelle de 1545 à 1548, n’a, de façon incroyable, pas si grande importance. Texte déshistorisable, qui établit la manière dont nous nous soumettons volontairement à ce qui nous asservit, laquelle ne se distingue malheureusement que par les occasions, les évènements, les prétextes, les moyens, les moments… mais dont les raisons, elles, sont immuables. Ce n’est pas la servitude qui nous asservit, mais notre impéritie à nous reconnaître asservis. Notre habitude et notre accoutumance à être asservis. Notre incroyable acclimatation, pire nos accommodations à ce qui nous courbe et nous soumet, non point que nous ayons arrêté de lutter, et que le combat cessant toujours faute de combattants nous ayons laissé tant de forces et abandonné toutes nos résistances. Non, nous n’avons pas même commencé. Nous n’avons pas commencé de dire non.

On aura reconnu la dyade Montaigne-La Boétie. Le Discours de la Servitude volontaire de celui-ci, réintitulé Le Contr’Un par celui-là.

Qu’on ne s’y trompe pas. Quelles qu’en aient été l’occasion historique et les légitimes réprobations à l’égard d’un pouvoir monarchique sourd, aveugle, cruel et absolu, le livre d’Etienne de La Boétie est d’abord un avertissement solennel à chacun, en privé et en public. Le tyran n’a de force que celle qu’on lui donne, dit-il. Faire en sorte de ne jamais abandonner la sienne à quiconque s’en saisira pour en faire une faiblesse, dont il se servira en retour. Pour mieux nous asservir.

Je crois bien que j'aime les glossèmes. Ou pas.

Qui ont à voir avec les récoltes. Phonétiquement je veux dire. Encore que si l’on ensemence vraiment, vraiment on finit par cueillir des fleurs. Des fleurs de rhétoriques. Des florilèges, des spicilèges. Glanage de quoi l’on fait des recueils. Après cueillette, dans le recueillement.

Le glossème est une graine féconde, une terre fertile. Et économe. Il fait tant avec si peu. Unité minuscule et minimale de signification. Je me prends à rêver d’inventer un texte qui serait ainsi fait qu’aucun mot ne dépasse le glossème, –plus ou moins une lettre ou une syllabe– et puisse dire quand même quelque chose. [Certainement pour un linguiste pur et dur ce n’est pas exactement parlant le sens de glossème.] Disons que voilà la tentation. Et m’oblige à choisir, donc à renoncer. Car glossème se dit aussi d’un mot dont le sens obscur appelle éclaircissement, explication, lumière. Pas toujours, mais parfois. Peut-être que glottorer, qui est crier si l’on est une cigogne est un glossème comme ça. Je dirai plutôt une rareté, une ignorance, une disparition, les trois. Et des cigognes et de leurs glottorements tout ensemble. Glottoreries. Glottorées. Glottorant. Biffer les intrus. Il y en a.

Un atome de signe pour un univers de significations. Un concentré d’énergie dans une pichenette d’encre. Comme un monème en somme. En sommité. Paronomase quand tu nous tiens le glossème se carapate. J’y reviens. Le rattrape par la pointe. Pour mieux enfoncer le clou. Qui me donne une idée : on peut réduire, ôter une lettre, étrangler le mot encore trop long, écimer, rogner, tailler, tronquer. Rendre le cou pour le clou. Chercher encore. Et lancer l’assaut, lasso en main.

Une lettre, deux, allez, trois au plus. Une seule signification dans un mot petit, tout petit. L’irréductibilité en acte. On peut s’amuser non ? je glossème à tout va, à tout vent. Exclusivement dans la maigritude (éviter toute accusation de chleuasme ce qui serait une démonstration ab absurdo.). Qu’en Ré le ru se rie du rat, est un échec total, chacun en convient. Et, pas mieux avec le sceau que la scie met en scène. Faut dire que je mets une double contrainte : que les glossèmes se contaminent par proximité phonique et/ou orthographique. Mais ça ne donne rien. On est bien d’accord. Sinon Ça et Rien. Un peu comme Dieu aussi. Tout juste emplis d’eux-mêmes, mais on ne sait pas de quoi. Et on ne peut les stranguler, les éviscérer, les peler, les rançonner. Ils ne diront pas plus que ce qu’ils disent. Ni moins. Ni autre chose. Qu’on ne peut dire autrement. Ce doit être cela un glossème. Qui sème le doute. Et ne récolte que le soupçon.

éloge du presque rien

Il est des mots qui envoûtent. Souvent l’oreille musicale s’en mêle, ainsi de l’ancolie ou de la glycine, la première est aux Barcarolles romantiques ce que la seconde est à ses glissando. D’autres pour l’univers qu’ils ouvrent et qui m’attire tels les espaces infinis pascaliens, volcan, non-être, comme si le premier allait avaler l’autre. D’autres aussi, et pas d’autres enfin, pour la joyeuseté qui leur colle à la peau, les pitreries et acrobaties qu’ils permettent, et même et surtout celles qu’ils ne permettent pas…. et qu’on osera, bien sûr. Liste inachevée à jamais puisqu’elle s’invente en s’écrivant dans la fluidité et l’ondoiement, la stabilité et la vacillation, dans l’immensité des possibles et des invariants, du hasard et de la nécessité sémantico-syntaxique toujours à la merci d’un clinamen thaumaturge. On me souffle que je procède alors à une anti-onomasiologie féconde, une sémasiologie en sorte. Je le veux bien.

Je sais plutôt la vie prodigieuse des mots pourvu qu’on les laisse faire, pourvu qu’on se laisse faire. Alors ils infiltrent toute réalité, ils en inversent l’ordre commun. Avant de penser à la chose, je pense à son mot. Ou plutôt, pour penser la chose, toute chose, il me faut tenir le mot. Et en tenant un, j’en tiens deux, puis dix, puis…. quelques autres encore. Jusqu’à l’inespéré parfois. L’imprévisible souvent.

Ainsi, par quelle ensorcelante armide insinuée dans ma tête, la mosaïque se présente-t-elle en pathologie végétale, et par quel autre dédalesque décision m’en emparè-je ? toujours est-il que cette mosaïque-là tache les feuilles de certaines plantes ou les pétales de certaines fleurs. Qui l’eût cru ? qui eût cru qu’un virus aujourd’hui détecté et connu appartient à cette improbable espèce de minuscules qui ont changé le monde ? et que d’un mot à deux visages on pût tant faire ? Quand la mosaïque abandonne le minéral et attaque le végétal, elle laisse voir des marbrures, des dessins, des racinages, elle raye et enraye les couleurs. Le potyvirus est un brin vorace mais il ignore qu’il dispose de ce qu’on appelle la force des faibles. Soit en additionnant de petits nombres, ce qui finit toujours par faire un très grand, soit en persévérant dans son être pour saluer au passage Spinoza le panthéiste. Et néerlandais.

Certes, Baruch n’est pour rien dans l’effet mosaïste dont il va être question. Mais j’avoue mon plaisir à joindre la perméabilité sémantique et le hasard géographique. Au pays natal de Spinoza et d’adoption de Descartes et au siècle qui les y vit –pas exactement ensemble– penser et écrire, on ramena depuis Constantinople une fleur inconnue. La tulipe. Elle n’était pas seule à arriver dans ces contrées de brumes, pivoines, anémones, mufliers, jacinthes aussi. Et bien d’autres, depuis quelques décennies, les Provinces Unies étaient un tapis de roses. Mais la tulipe.

Il y a très exactement 381 ans, c’était début Février, les oignons de tulipe atteignent des prix si exorbitants que le marché s’effondre. Il faut, dit un livre devenu célèbre deux cents ans plus tard, pour avoir raconté, et sûrement, aggravé l’affaire, il faut au moins la valeur de deux, peut-être trois maisons, pour s’offrir un bulbe de la Semper augustus. La raison de cette démesure, de cette folie, de cette extravagance, ou comment, attaqués par un petit virus de rien du tout, les pétales des tulipes accrochent une seconde couleur et font flamber les prix.

Mais avant d’en arriver là, tout le monde spécule sur les oignons sains, et conclut des contrats mirobolants, joliment appelés le commerce du vent. Sauf pour ceux qui ont agioté sur des fleurs à venir qui ne viendront jamais, personne ne peut honorer les engagements. Du vent, pour le pays des moulins. Cas inédit, le premier et le seul d’un bulbe spéculatif… les autres, les suivantes, ne seront que des bulles.

Mais le microbe, le virus insaisissable, invisible et impalpable a fait de grandes choses. Je me plais à réviser mes antiques et prendre au sérieux l’éloge des particules subtiles épicuriennes, le rempart contre tout effondrement du réel inobservable. La mosaïque des tulipes, comme une maladie de peau qui, contre toute attente, les a rendu plus belles et plus précieuses. Aussi sont-elles naturellement en voisinage des pivoines, des sabliers, des verreries et des bulles de savon qui disent comme l’homme est frivole qui veut se parer de beautés et s’entourer de gloire. Homo bulla qui fane et s’étiole au milieu des lauriers. Et l’humble tulipe pour signe de sa démesure et de sa vanité.

écrire pour penser,

vaut mieux qu’écrire ce qu’on pense.

Même si celui que Merleau-Ponty appelle notre patron –Socrate– est aussi celui qu’on n’a jamais lu, stricto sensu, l’exception ne saurait annuler la règle, puisqu’elle n’a aucun effet sur sa généralité : tous les philosophes, au-delà de leurs préventions, de leurs hésitations, et même de leurs critiques, ont pris et prennent la plume.

Aussi la philosophie qui nous saisit comme penseurs –tâcher de penser la pensée des auteurs- mais aussi, mais donc, mais inévitablement, mais d’abord, mais surtout, comme lecteurs, ne peut pourtant donner aucune chance au style comme fin mais seulement comme moyen, dont celui, paradoxal, d’être (un) révélateur de sens !

Il n’est pas rare que le philosophe introduise des néologismes, qu’il bouscule la grammaire ou la syntaxe –dissociant par exemple, les éléments d’un mot pour en extraire tout le suc. Il décompose les expressions, met en cause leur sens dévié, leur usage, abus, mésusage, il dissipe ce qui est confus : il ex-plicite. Et l’exercice du raisonnement ne peut pas se passer de la forme dans laquelle il se fait. C’est ma conviction profonde et radodante. Rabâchante. Ressassante.

Il y a un mode d’utilisation, une manière particulière pour le philosophe de parler, d’écrire dans la/sa/une langue, sans laquelle sa philosophie ne saurait être et lui est consubstantiellement attachée. C’est même cela qui permet de distinguer le travail technique des praticiens, des tâcherons de la philosophie que nous sommes, du travail d’élaboration de ce texte même. Mais seul ce dernier permet que le précédent soit véritablement herméneutique. Et fécond.

Si écrire est constitutif du triomphe de la figure de l’auteur y a-t-il une langue, un style philosophique à proprement parler ; la maîtrise de l’expression peut-elle faire l’économie du style ; ou plutôt, y a-t-il un usage philosophique de l'écriture, qui neutralise systématiquement le vécu, les affects, les sentiments, les impressions. Car le philosophe n’a pas besoin d’établir un rapport de séduction avec le/son lecteur. Comme lecteur de philosophie, je dois comprendre un texte, en dégager les éléments philosophiquement signifiants. Expliquer le texte en et par lui-même. La provocation, le scandale, la passion, l’arrogance ne sont pas de mise, ni l’invective, l’équivoque ou l’imprécation*. Car il (se) doit de protéger son écriture de l’usure. Il, le texte lui-même.

Des cas tout à fait intéressants, ceux de Hume ou de Nietzsche, se constituent dans une sorte de saisissement contradictoire de la question du langage : l’un récuse la philosophie obscure, c’est-à-dire d’expression obscure, mais se condamne peut-être alors à la (seule) description fine ; l’autre pointe la valeur des figures et des images d’une poétique –qui ne dit pas son nom– de la philosophie, et écrit de même, en signalant ainsi l’insuffisance de sens de toute expression directe et en rabotant la valeur de la stricte linéarité au profit de la métaphore et de l’aphorisme. Mais puisqu’il n’y pas de philosophie non écrite, Nietzsche donne à l’implicite sa valeur paradoxale, la seule en somme : pour dire quelque chose, on peut dire qu’on ne dit pas, le dire autrement. La valeur de la métaphore est négative, et non pas niante. La philosophie fait corps avec son mode d’expression. Il est autoconstituant. On peut, on doit reconnaître à l’aveugle un extrait de Descartes, par le balancement de la période latine qu’il ne peut quitter en français, la surabondance des adverbes comme surpoids de rigueur et d’exactitude, et cet inimitable rythme qui, après avoir avancé d’un pas, recule de deux.

S’il n’y a pas, c’est-à-dire puisqu’il n’y a pas, d’au-delà du langage et de la langue, la réflexion ne peut pas déborder les moyens dont elle dispose pour se dire. Et pourtant seul le langage, et même l’écriture ici, permet de briser l’expérience empirique. Autant elle transmue, elle transforme, elle déforme, ce qui existe, et bien sûr le nie, autant elle crée ex nihilo. Quand je dis cette table n’existe pas**, je dis en réalité qu’elle existe sous le double aspect de ma perception empirique et de sa négation exprimée conjointe. Cette duplicité ne fait pas du tout ambiguïté, ce qui serait le cas à coup sûr en revanche, hors l’écriture, dans la conversation courante, celle que j’appelle volontiers chosiste.

Qu’une table soit ou non, c’est franchement sans importance pour le philosophe, qui interroge non point l’existence du réel mais le sens de ce qui se dit de lui. Y compris en le niant. On peut dire une chose impossible, on ne peut pas montrer l’impossible ; ou dire une négation mais pas démontrer que quelque chose n’est pas –les juristes connaissent bien cette difficulté, la probatio diabolica. Il n’y a pas de preuve de la non-existence d’un fait, tandis qu’on peut toujours formuler, y compris devant l’évidence, que quelque chose n’existe pas. Et là j’appelle à la barre Hume, encore, flanqué de Wittgenstein. La parole recouvre le réel, elle le domine en dépit du sentiment de l’inexprimable, de l’indicible voire de l’ineffable –catégories formellement, au sens de autoritairement, absentes de l’exercice de raisonnement philosophique où elles sont des impuissances, non des ornements.

Contre l’illusion chosiste du sens commun —cette inlassable conviction que le langage enveloppe le réel, ou qu’il en est capable, qu’il s’y adapte parce que celui-ci existe d’une part et d’abord, et les mots pour le dire d’autre part et ensuite ; que nier c’est s’opposer seulement à ce qui est, ou qui est dit, comme une transgression, une désobéissance, un déplacement de la règle— contre l’illusion chosiste donc, l’audace, le risque, l’exception, la négation, le doute font obligations au philosophe. L’illusion chosiste, pour laquelle nous ne serions conscients que de ce que nous affirmons, se confond finalement avec l’évidence chosiste et se constitue toujours dans le refus de l’abstention du monde. Alors que la négation –pourvu qu’elle ne soit ni mise en scène provocante, ni enfantillage fatiguant– déploie une autre pensée possible, ou même une autre réalité. J’exprime lorsque, utilisant tous ces instruments déjà parlants, je leur fais dire quelque chose qu’ils n’ont jamais dit***.

*termes empruntés à A.Compagnon dans les Antimodernes

**la table, objet de raisonnement très prisé de la philosophie. Au hasard, Russell.

*** Merleau-Ponty in Signes

gravitation en légèreté et autres éhoupages

Parce qu’il y a deux livres au kilo, je tiens le singulier ; et puis, n’est-ce pas, apocope et troncation sont dans le même bateau, ou la même auto. L’un navigue sous ‘x’, l’autre avançant d’elle-même, ne pas l’affubler d’un ‘s’ serait-elle en plein embarras. De Paris ou d'ailleurs.

Apocope quand tu nous tiens, nous lâchons prise. Abrègement et élision en cortège et au pas, ou pas. Mais la pile de mes livres, dans l’apocope des kilo, fait paragoge en grandissant. Et même tautologie précisément, puisque en paragogeant, toute chose s’allonge. Les mots et les choses ici confondus. Tandis que l’ordi, considérant peut-être que plusieurs fois mille grammes ne comptent pas pour rien, ne balance pas à exiger de terminer un mot pourtant déjà amputé, et m’avertit, en rouge s’il vous plaît, qu’il faut l’écrire avec le crochet final de ma pendaison future…S… Résistance totale aux injonctions. Contre-feu et pare-feu. Mon humeur fait son rébecca à la règle, quand et si elle se contente de l’usage courant, celui qui pousse et presse mais jamais ne soupèse, sinon au jugement de la facilité, courant donc à la perte de la grammaire en gagnant une terminaison-accessoire, de mode. La pesanteur de l’inutile.

Pèse-lettre et trébuchet bien trop délicats pour un tel souci : charger ou ne pas charger le mot du signe visible d’un accord du pluriel. L’affaire est tranchée, dans le plus grand paradoxe puisque les S totalement muets dans la conversation seront pourtant crochetés à leurs mots apocopés dans les écrits : deux kilos font quatre livres et trente euros. Plus ou moins.

Le poids des livres n’étant ni stable ni proportionnel à celui des mots, un kilo de livres ne fait pas toujours deux volumes. Ne balançons point. Pesons l’affaire. De la crase faisons bonne figure et beau style et cessons d’affubler nos vélo, auto et autres euro de tous ces esses qui sont aux crocs et autres pendoirs ce que la breloque est au diamant. Le grégaire au solitaire. Si chacun fait comme il veut, certes il n’y a plus de règles, partant de règlement ni de règlementation, on peut en soupirer d’aise. Mais qu’un vernier calibre la machine au frottement dur de l’alésage, c’est aussi la garantie que ladite machine ni ne s’égare ni ne cède au plus offrant, qui n’est pas toujours le meilleur, serait-il le plus beau parleur. Même un corbeau un jour s’y fit prendre.

Des livres dont l’empilement suffit à maintenir un certain équilibre, sans té, sans équerre, dont je guette l’effondrement, ou pas. La chute peut-être. Pas la disparition. Dont le grammage ne fait pas toujours le plumage. Et le ramage trop de babillage. Lourdeur inversement proportionnelle à la rareté des pages, parfois. Ceux-là gravissent les marches de l’oubli. J’en raccourcis la souvenance au massicot des heures qui passent. Je leur fais subir la question de l’ellipse mnésique, de l’apocope éternelle de leur impossible survie.

La disparition

Il est pour le moins savoureux que le premier peintre portraitiste animalier, dit-on, soit flamand. Qu’en disent les oiseaux ? de cette facétie orthographique faisons butin. Butinons l’aubaine. Le Sieur Savery, le prénommé Roelandt, ne put opter ni pour le d ni pour le t, lui ou ses biographes. Je me prends à vouloir que ce flamand-là pût avoir à voir avec le flamant. Le rose. Le pélican, c’est certain, les autruches aussi, qu’il peignit loin de leurs exotiques origines, enclos qu’ils avaient été dans la ménagerie aménagée par Rodolphe, empereur d’Allemagne. Deuxième Rodolphe, autour des années 10-20-30….du 17ème siècle. Mais en quoi ce Roelandt Savery-là mérite-t-il sollicitude et sollicitation, en quoi ?

Le lecteur attentif fait déjà notation, peut-être réprimande, que je me plais à redonder et assoner. Et sûrement se dit-il, il y a cachotterie, minon-minette ; un Roelandt flamand ferait-il œuvre flamingante, tableau flandrin dont la superfétation fût l’estampille ? et de quelle plume son pinceau porte-t-il signature qu’il me presse à tant de civilité ?

Deux lettres. Deux fois deux lettres. Un doublon. Un écho. Point encore un radotage. Juste un bégaiement dans le bestiaire : prenez un D, ventru, bien pansu, accoquinez-le avec un O, gonflé, bombé ; bissez l’opération, ce qui s’appelle rabâcher, vous obtenez un bedonnant ventripotent DODO, qui n’a rien d’une comptine pour endormir les enfants.

Le Dodo. Envolé définitivement de la surface de la Terre, l’oiseau aptère qu’aucune aile de géant n’empêcha jamais de marcher, le Dodo, Raphus cucullatus, était un dronte –puisqu’il faut en parler au passé– ambulatoire. Un piéton des îles. Un oiseau qui ne s’éleva jamais au-dessus du sol des Mascareignes alors vides d’humains. A Maurice, il vivait heureux. A mille milles, à vol d’oiseau et à tire d’aile, de Roelandt et les autres. Et même des dindons dont on dit qu’il leur ressemble un peu. Mais en plus gros. Ou des pigeons. Mais en plus plus gros.

Des Portugais, c’est sûr, des Espagnols peut-être, de ceux qui circumnaviguaient et divaguaient avec inconscience, ignorance mais ténacité et folie de par les mers du globe, en capturèrent et ramenèrent en terre d’Europe. Ce ne fut pas de tout repos pour le Dodo. Et c’est là qu’on récupère Roelandt. Un siècle après. Roelandt Savery, qui le peint, et ses frères de misère, ou cousins devenus germains chez Rodolphe le Prussien. On ne sait pas si quelqu’un pensa, quittant l’océan Indien, mettre quelques graines de l’arbre tambalacoque dans les soutes. Le Dodo s’en nourrit. On ne se lasse pas de savoir que le dodo se conservait grâce au tambalacoque, et végétait loin de lui. En vérité, il s’éteint. On ne nous dit pas précisément si le Dodo s’endormit de guerre lasse ou s’il résista vaillamment. Et jusqu’à quand ? un arrogant prétend que le dernier mourut en 1681. Qu’en sait-il ? et s’il fut mangé des rats, des porcs, ou des humains quand ils arrivèrent là où il vivait seul et tranquille auprès de son tambalacoque, nichant à ras de terre, la plume au vent des alizées, l’œil vif et le bec droit.

Le Dodo à l’étymologie hasardeuse, entre néerlandaise et portugaise, mais peut-être onomatopéique, allez savoir, a toute ma tendresse, on l’aura compris. J’ai même un petit peuple de dodos à domicile. J’en donne les preuves.

Il paraît qu’on peut en voir un squelette au Museum d’Histoire Naturelle de La Rochelle. Il faudra que je fasse le voyage.

cette autorité terrible des ciels sur (le) paysage*….

Comme on dit les ciels de Turner, de Monet. C’est qu’ils lui donnent un souffle et mille mille visages. Ou lui prêtent. Ils ne font que passer. Jamais ne durent, jamais ne s’arrêtent. Toujours l’apprêtent, la ville. Il y a les mois élus. Quand les couleurs, les brumes de couleurs aiment la ville qui les aime. Qui s’y reflète, tantôt humide et grise, glissante, tantôt de givre, blanche-rose. Paysage en décor offert, ouvert, embué, de la cité au pied du Pont chaque soir. A l’heure où toutes les fumées, toutes les lumières, toutes les eaux se mêlent et se confondent dans un regard circulaire où rien ne s’accroche. Un ciel industriel et usinier, altier, tout arrogant et insolent, rejette l’ombre des immeubles loin derrière le contre-jour d’une mousseline de barège. Et dans l’arrière-cour des noirs, au-dessous des tarlatanes rosées, bleutées, orangées, ardoisées qui se tendent invisibles sur les eaux.

Aussi les ciels du matin du côté de la plaine. Turquoise, violets, étirés, fatigués. Des ciels heureux pourtant, des ciels violents. Qui allongent l’horizon et prolongent les ombres. Sombres, ils longent les champs, les terres, l’aurore difficile. Clairs, ils mangent la mer, éclaboussent la vague. Disent la déchirure du temps sur la plage dans l’étrange silence d’une pluie qui mouille même le brouillard. Une fumée s’en va. Désensablé le temps passe de temps en temps. Les nuages refont la ballade des pendus nocturnes. Et leurs poignets brisés au ciel déchiqueté d’avant l’aurore. Tous les pas sur le pont, plus vite que des notes qui dansent, qui dansent, difficile manège qui affole le ciel, tourne en rond et se perd. Revient sans cesse et tient la ville qui l’étreint. Et allume les chandeliers de la mémoire. La hache fendue des souvenirs. Les nuages, les merveilleux nuages…..

Dans la ville, Saint-Pierre qui s’arrache en lambeaux. On ne sait plus du ciel ou du clocher qui l’emporte, qui le sait. Au contre-point du Château lourd et pesant, déséquilibré le regard. Où les nuages ronronnent, calmés, grosses gouttes et pleines encore d’après l’averse. Et se laissent floconner. Sabliers pour les saisons qui passent sous le vent. Dans les reflets de la lumière sucrée, il reste l’ombre blanche et noire, inachevée. L’écharpe effilochée du vent qui rattrape les mots qui reviennent de loin. Qui reviennent de loin.

Orangés d’Octobre, émeraude de Septembre. Dans la nuit sombre qui les embrasse, les arbres et leurs feuilles plus sombres encore que la noire Abbaye qui les enlace. Qui les enserre. Les encercle. Par petits coups de nuées, la fascinante et lente descente de l’obscurité dans une folie de couleurs. Et l’heure se perpétue sans ivresse sans cesse. Sans cesse danse au vent. Et l’heure qui se balance. Avance. Balance. Avance les cadrans. Balance les auvents. Et l’heure qui s’amoncelle, espère. Espère et persévère. Dans le vent m’échevèle. Longue route. Juste retour des mots le soir. Juste regard des eaux. Les mots toujours pareils aux choses qui diffèrent.

Passent les vagues et passent les espaces. Les instants sans temps parfois pour trouver le sommeil. Passent les soirs aux solitudes étoilées où déferlent les oiseaux frêles au toit des eaux. Et les villes encloses comme des fleurs. Pour dire la déchirure du temps sur la mer, le soir, et l’étrange silence de la pluie dans les nuages qui retiennent l’ombre un peu. Encore un peu. Et s’est terni le temps. Éternellement présent aux choses. Aux mots. Ronde infiniment infinie du fleuve qui passe éternellement. Et du fleuve éternel qui passe.

Encore quelques secondes, la belle lutte et cruelle se désengage. Indifférente à tout désir de durer, de durer dans mon regard. Lente et lente la nuit enveloppe le ciel, l’enferme, le clôt pour ne l’ouvrir jamais plus. Jamais plus ce soir. Mais une autre, oui, une autre fois.

*Francis Ponge

harmonies

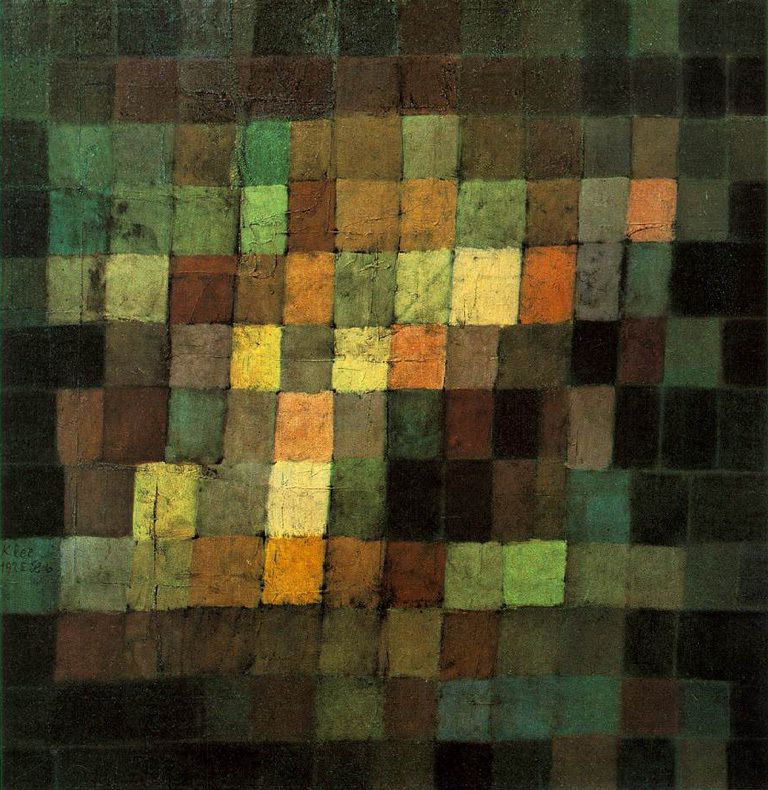

Parce que les hommes et le monde avancent sur une ligne refermée sur soi, toute parole est même en des mots différents. L’anneau de l’existence demeure éternellement fidèle à lui-même.* Savants, poètes, peintres traversent les courbes du temps, croisant d’autres semblables, séparés seulement par des infinités de vies. Rêvant à des futurs si proches, je vois et j’entends certains d’eux qui prirent le risque du passé, sans le savoir, sans le vouloir. Ils pensaient ouvrir l’avenir alors qu’ils accostaient à des mémoires oubliées, des méditations oublieuses. Là où ils seront, recommenceront des temps qui jamais ne se seront arrêtés. Farandole des heures, des jours et des saisons, comme une Sonorité Ancienne et nostalgique**.

De ces peintres nouveaux, quelques-uns reprendront le chemin inachevé de la mosaïque, enserrant délicatement toute beauté pensable, sans rémission, sans concession, dans les mailles éblouissantes de leur monde inspiré. J’en sais un qui, tels nos tout premiers peintres, se limitera d’abord au noir et au blanc, non par manque de couleurs, évidemment, mais par volonté de libérer le mouvement par des lignes seules. Déroulement d’un fil qu’on obligerait malgré tout à contourner des surfaces invisibles, qu’il nommera des carrés magiques. Parce qu’il faut, dira-t-il, commencer par ce qu’il y a de plus petit, il divisera et divisera encore sa représentation du monde, en de si petites mesures qu’il osera parfois laisser seuls visibles les points, les marques, comme autant de touches fragiles et lumineuses. Des taches de soleil, vibrées, éparpillées, mais unies dans la même vision.

Le Peintre de la Lune ***se fait lune lui-même, il s’enroule autour de l’horizon,

ou, plutôt que de la suspendre au ciel comme il se doit, il choisit d’en donner un immense reflet vert sur le sol. N’y a-t-il là rien d’étrange? Non rien! pas plus qu’avec des carrés dessiner des courbes, avec des mots écrire des pensées. Avec ses doigts suivre les crevasses d’un mur et inventer des mondes. Certes, il faut désapprendre l’intransigeance des modèles, oser l’intimité avec le rêve, l’in-vu, risquer de tendre à l’intouchable au point de s’y heurter un jour. Toutes les correspondances ont été dites, parce que dans le cheminement d’une pensée vraie, il y a, finalement, peu de lignes droites, qui sont autant de paradoxales et inévitables lenteurs. Tout peintre qui pénètre cette naïve évidence la compose par traits pleins, enveloppants et recueillis. Pour ne l’avoir pas compris ainsi, on a pu injustement y voir effroi et menace. Il n’y a là, pourtant, qu’une ligne qui pense****.

Du gris de la nuit surgit soudain**... la couleur. Seraient-elles noire et blanche.

Fragmentent le jour, la nuit. Énoncent une vision, personnelle mais pas solipsiste, elle en serait figée, sans profondeur. Dans les couleurs des formes et dans les puissances des existences. Seule une compréhension grenue de l’univers peut répondre à ce degré de vigilance aux règles intimes de l’harmonie du monde. Ainsi, aux conditions de certaines visions plus aiguës que d’autres, de consciences délibérément plus provocatrices, les mêmes exigences, les mêmes formes, peuvent se rencontrer. Qu’elles aient erré dans les espaces labyrinthiques de l’histoire des hommes, ou qu’elles les aient traversés avec force et violence, toujours un jour de semblables pensées rencontrent leurs semblables reflets. La main du peintre et la parole du philosophe servent d’instrument pour la mise en place d’une même architectonique. Le noir et le blanc des peintres agrigentins du temps passé ou des carrés de P.Klee –qui lit avec gloutonnerie les Tragiques grecs et les Affinités électives de Goethe– sont les couleurs primitives de l’impulsion et créent le rythme à partir desquels toutes les variations sont désormais possibles. Depuis Le Blanc Polyphonique jusqu’au Tableau en couleurs.

L’astronomie est bien l’affaire des poètes, qui voient la terre briller dans le ciel, et l’air taillé comme un diamant***** et des philosophes que l’exigence de vérité et de conscience poussent aux rivages de gouffres bouillonnants.

*Nietzsche**Paul Klee***Chagall****H.Michaux*****A.Breton

sucré, salé

En Mai 2016, et ailleurs qu’ici, j’écrivais : Bojangles, c’est Nina Simone. Il y a pire comme marraine ! Les éditions Finitude lui ont offert une couverture très chouette -un peu BD- à ce titre quasi imprononçable En attendant Bojangles*. Ce long léger moment d’insouciance, cette histoire qui ne peut pas avoir existé mais dont on aurait tellement aimé qu’elle ait été un peu la nôtre. Mais juste un peu. Du moins au début. Ma mère vouvoyait également la demoiselle de Numidie, cet oiseau élégant et étonnant qui vivait dans notre appartement, et promenait en ondulant son long cou noir, ses houppettes blanches et ses yeux rouge violent, depuis que mes parents l’avaient ramenée d’un voyage je ne sais où, de leur vie d’avant. Eh bien moi, je trouve ça épatant. Et gonflé. C’est une histoire que raconte le jeune fils, c’est celle de ses parents et lui. Totalement déjantés. Très amoureux les parents. Imprévisibles. Jazz à tous les étages. Récit entrecoupé de longs extraits du Journal du père, autre style, plus sage, plus appliqué, mélancolico-nostalgique, petite musique classique en mineur, tonalité qui reste finalement quand on a refermé le livre, comme un parfum au vieux bois de rose qui fait traîne derrière celle qui le porte…. Ça se lit vite. On sait maintenant que l’auteur, Olivier Bourdeaut, écrit là son premier roman. Qu’il a trouvé un ton (un double ton d’ailleurs) aux réminiscences discrètes. Il y a du Vian là-dedans. Une très très légère pincée de Queneau. Il y a même, sûrement en raison de cela, de très rares lecteurs que la belle et finalement triste histoire n’a pas su trouver, ou les mots, ou le double registre, ou le côté « c’est pas pour de vrai ». Trop de peu ? trop d’évanescence ? trop de légèreté ? trop de trouvailles ? pas assez de sérieux ? Je ne sais, mais je salue, bien au contraire, cet excès d’apesanteur, ce glissement en bordure de conte, cet équilibre à mon sens réussi, comme un pas de deux accompli, de la tragi-comédie humaine. Car, tout ne restera pas si féérique dans ce triple destin qui va s’engloutir dans l’inexorable fatalité de ce que personne ne pouvait prévoir.

*aujourd’hui en Poche, mais préférer Finitude…

En Janvier 2018, j’écris : Ce qui m’a séduit, cet excès d’apesanteur, me manque. Paradoxe répliqué. Le Bojangles comme je l’appelle, tant offert pour dire autrement j’vous ai apporté des bonbons, m’était resté comme une promesse de pouvoir repiquer dans le paquet. De sucreries. Et de nostalgies douces. Comme des chansons de Nina Simone. Alors, saisir avec joie et pour lire les yeux fermés, Pactum salis, l’entamer avec gourmandise.

Le titre est superbe. On apprend –six pages avant la dernière– qu’un mot s’était perdu : Amicitia pactum salis pour respecter le proverbe. Et les marais salants, leurs œillets, leurs talus, les hérons, –une réminiscence de Mademoiselle Superfétatoire*?- en couple, cendrés, planants, flottants. Beaucoup de rose dans les ciels et les seaux à champagne, et de bleus et de gris, de la vase et des vasières. Anticipations des relents d’alcool, d’urines et des tabagies qui empuantissent pendant une semaine qu’on pourrait dire cinglée, la fleur de sel et les cristaux, froissent les ridules, piétinent les monticules et les lotiers et les ladures. Dans une rotation insensée de violences et d’apaisements, de ville et de campagne, de l’homme qui frime à l’homme qui se cache. La bagnole de luxe et la voiture pourrie. Amstrong, Fitzgerald, comme pour nous donner encore envie, et même Bechet, une fois nommé mais chaque jour écouté, Petite fleur, pour accompagner la fin du jour du paludier. Merci. Et aussi pour ce mot, comme une évidence pour moi, apesanteur, pour dire la cueillette du sel, quand elle se fait danse alentie sur les carrés d’eau.

Aussi les tracas immobiliers de Michel dans ce paysage sont parfaitement incongrus. Tant mieux, c’est exactement ce que veut l’auteur non ? et tout le toutim. Le portrait exact jusqu’à la caricature. La rencontre entre ces deux-là sera donc explosive. Aussi pourquoi nous dire un avant-marais qui fait avant-propos pour raconter Jean notre paludier pas si lisse, son passé familial et cette histoire, étonnante, très étonnante avec son voisin de palier à jamais disparu, l’incroyable Henri, dans le Paris-18ème de sa vie d’avant. D’avant le sel de Guérande.

La note sera salée. Désolée, ne pouvais pas l’éviter…. Très salée même. Tout cela finira mal, très mal. Et pourtant l’on ne sait pas ce qu’est devenu Jean. J’ai bien relu : l’entrefilet de presse qui annonce l’accident dû à l’alcool, dit deux morts et un comateux, sans indiquer de noms. Mais Michel va bien, lui. Ses affaires immobilières encore mieux.

[bien sûr, et c’est pour ça que j’inscris en incise, et comme pour m’en excuser, ma légère déception stylistique…Il m’a semblé, qu’ainsi les ciels parfois plombés au-dessus des étiers, des phrases menaçaient de lourdeur. Et qu’il eût fallu peut-être les relever cum grano salis de ces trouvailles qui pétillent en surface de Bojangles et qui n’arrivent pas ici avec la même effervescence…J’attends le 3ème Olivier Bourdeaut avec la plus vive impatience.]

*le nom de la demoiselle de Numidie

vertigo

Un désordre d’images dans l’eau grise. Je vois des femmes de satin assises sur le marbre usé des marches, un saltimbanque se déplacer autour des colonnes, devant une façade nostalgique où s’inventent des amants cachés. Et l’eau clapote. Clapote. Et fend la lumière blanche de brume.

Sitôt le regard posé au large, je tourne le dos à l’admirable alignement des ponts, l’impeccable horizon des poteaux verticaux est rompu. Dérisoire l’escalier de bois où tout s’arrête. Et les barques noires et vernies, seule lueur dans le brouillard épais, seule émotion qui traîne une chanson triste au milieu de la foule. D’où ils viennent tous irréels et ceints de bleu, qui avancent en gants blancs, qui avancent en passants. Et en contre-jour. Négligemment s’appuient au balcon du Palais, immobilisent toute parole dans leur regard, souriant à peine, à telle peine qu’on voudrait y sécher une larme.

Ne pas s’arrêter dans les reflets violets et les ombres dorées. Que j’évite, m’envolant. De statues en clochetons, d’ogives en colonnettes. C’est dans l’eau noire et verte enfin que je jette mes mots, un pont, encore un pont, et le marbre encore, et le marbre enfin, où je pose mes pas. Et toujours ce saltimbanque appuie son bras ganté le long de la colonne.

Entre deux palais, mon regard creuse une ruelle pour y fouiller le cœur des choses. Mais violemment rejetée par les remous de l’eau, elle s’agrandit, les murs s’écartent, une débauche de dentelles, églises et balustrades, clochers et coupoles en sortent. La vue s’enferme quand la rue se referme, et me renvoie enfin la vague immobile du canal. Au loin, le brouillard. Les maisons changent de rive et de couleurs. A la même fenêtre, et noire et grillagée, pendent sanglantes mes deux ailes car j’ai cessé d’arrêter le temps à la peau grise des apparences. Je cours et je fuis et je me réfugie derrière une croisée, à contre-jour du jour. Où des couples invivants s’emploient à devenir fantômes. Déjà je devine les ponts comme en écho. Inventent la perspective et la suppriment dès que je suis passée, dessinent des escaliers à contre-sens, à contre-courant, qui jamais ne se rejoignent. Tout juste arrêtent l’eau.

L’eau. Contourne le bois, la pierre, les maisons, ne laisse que les portes. Les façades. De nouveau renvoyée au milieu du canal. Qui dessine des courbes, serpente, invente des volutes. Bien plus hauts que les marches qui disparaissent dès que je les franchis, les pieux alignés, tortueux, semblent se bousculer sans jamais se toucher. Par reflet, le ciel force son passage vers l’eau. Disloquées sont ces marches-là, de pierre fendues. Toutes mes légendes, mes mystérieuses, mes gardiennes, sont portées disparues avec la nuit. Et ma belle toute blanche. S’est penchée vers moi, et puis m’a relevée. D’une chiquenaude, m’a fait redevenir passante.

Pour la dernière fois je jette mon regard dans l’eau de la lagune, plus brûlant qu’un simoun. Images qui se succèdent et se superposent. Le petit canal a remis de l’ordre dans ses marches décalées, et du fond de ma mémoire, doucement, le temps à les ronger recommence.

le bourreau était d'humeur assassine

... aussi s’en alla-t-il visiter le curé son ami. Qui astiquait sa cuisinière. Un homme pieux n’en est pas moins un homme qu’une recrue du Bon Dieu. Gratteler la cafetière faisait aussi partie de ses manières, il avait tant de fois vu son grand-père, cafetier de son métier, le faire.

Le bourreau était la tête de Turc du village. Particulièrement des enfants qui, c’est bien connu, jouent les fripouilles et les canailles et travaillent à tourner crapules. Tous ne deviennent pas coupe-jarrets, quelques-uns bandits de grands chemins à la petite semaine. La guillotine ne tranche pas tous les litiges, mais il avait perfectionné sa pratique interrogatoire. Souvent une question, une seule, suffisait. Il ne donnait pas toujours dans la dentelle, faut dire que depuis peu, une bande de malandrins et aigrefins en jupons se permettait de narguer le bourgeois. Les filles en brigandeaux, escrocs de pacotille ? Que nenni ! les filles qui commencent garnements finissent souvent mauvais garçons disait-il. Il avait l’expérience. Plutôt deux fois qu’une, filles et voyous. Pensez-donc ! quand les premières sont aussi les seconds, c’est double peine. Les orphelines échappées de l’ouvroir sont les plus vives, habituées à travailler à la fabrique et à la dure. Leur calvaire et leur enfer sont leur quotidien mais ne feront jamais la première page du journal. Le bourreau les a à l’œil : qu’elles n’aillent pas torturer les braves gens ! Car il est aussi un peu limier. Plus ou moins fin. Une sorte d’adjuteur à la maréchaussée, débordée par gros temps. Le temps des foires, des fêtes et des bals, de la Saint-Jean et du Mardi-Gras. Devenu quelques jours l’an, un monsieur bons offices.

Chaque matin, l’office, pour l’ami curé. Pas de trêve, ni à Noël, ni à Pâques. Confesseur pas confiseur. Sans compter les cérémonies de circonstances. Ce ministère est un emploi. Un métier de service. Une agence de salut public. Qui ne regarde pas à la dépense d’énergie. Que ne suis-je devenu chanoine ou primicier ? j’eusse gagné mon paradis en meilleure forme. Mais peste soit des jérémiades, le bourreau mon ami arrive en ma demeure, il a mine chafouine et état d’âme plus noir que le poil de Satan. Voyons donc quelle récrimination jusqu’à mon seuil le porte.

Curé légèrement enrobé et bourreau rondelet faisaient, ma foi, bon ménage. On ne sait qui de l’un ou de l’autre se réjouissait le plus de cette célébration de l’amitié. La soutane et la souquenille fraternisaient sans chichi. Alors que tout les séparait. Au premier le goupillon, au second le sabre. L’un le pasteur, l’autre le loup. La rédemption, la punition. Aspergès et cimeterre. Le bon Dieu et le diable. L’un croyait au ciel, l’autre n’y croyait pas. Ils n’étaient pas poètes. Le bourreau l’allait montrer d’un coup.

Curé de mes entrailles, hurla-t-il, à boire et pas ta piquette du matin qui tord les tripes et les ventrailles. Par tous les saints du paradis cette vinasse est un feu éternel, une géhenne, un brasier. On en meurt brûlé vif. Trouve-moi ce breuvage que tu caches en ta sacristie, sacré sacripant ! Le curé qui n’attendait que ça s’en fut en son arrière-cuisine, pressant le pas et son bréviaire. Il y serait allé les yeux fermés. L’eau-de-vie faisait miracle à tous les coups. Emmailloté comme un jésus entre les nappes d’autel brodées, le carafon en sa bonnetière. Trésor divin, dive bouteille ! nous bigot et poivrot, en cet instant confusionnés, te portons sur les fonts baptismaux de notre complice beuverie.

Il faut reconnaître un pouvoir certain de rédemption à la chose. Toute honte bue, les deux acolytes de fortune virèrent au rouge, au bleu, à l’indigo, à l’inanition. Écroulés comme deux vieux prie-Dieu au fond d’une chapelle désaffectée, ils soutenaient leur réciproque soûlerie en suppliant le ciel de bien vouloir la leur pardonner. En fait de chants sacrés, ils entonnaient la ballade du pauvre boit-sans-soif, en canon. Et restèrent vautrés à terre ventre à l’air jusqu’au matin. Petit, très petit le matin. A l’heure du coq. Que le bourreau se promit d’étrangler sitôt dehors. Heure de l’office où le curé ressuscita d’entre les meurt-de-soif, les boitouts. Le vin de messe, une eau surnaturelle, il faut le croire.

le Jour Un

ΥΓΙΑ (= ὑγίεια), la santé ; ΖΟΗ (= ζωή), la vie ; ΧΑΡΑ, la joie ; ΕΙΡΗΝΗ, la paix ; ΕΥΘΥΜΙΑ , la bonne humeur ; ΕΛΠΙC ( = ἐλπίς ), l’espérance.

(quelques différences avec les formes qui nous sont familières)

trouvée au pied d'un sapin éphémère, cette inactuelle, réfractaire, impérissable, dissidente, rebelle, têtue... menacée

Volupté, indolence et douceur ou la philosophie de Monsieur de Saint-Évremond

Ceux qu’on appelle libertins au 17ème siècle ne sont pas des débauchés. Erudits, lettrés, “extravagants” à l’occasion, élégants et raffinés. A.Adam dit même âmes douces. Aussi, cette description tendancieuse mais tenace de nos jours encore aimant le plaisir, tous les plaisirs, sacrifiant à la bonne chère, le plus souvent de mauvaises mœurs, n’ayant autre Dieu que la nature, niant l’immortalité de l’âme et dégagé des erreurs populaires. En un mot, c’est un esprit fort, doublé d’un débauché n’est pas du tout recevable ici, où l’on retrouve Saint-Evremond*. Et dire que l’immense et indispensable travail de René Pintard, déjà évoqué** qui vaut d’abord comme exploration d’historien de la littérature, ne peut suffire pour décider entre la “libre pensée” de Théophile de Viau, “les activités philosophiques ou critiques” des frères Dupuy, le “libertinage flamboyant”, les “hommes plus positifs en général”, c’est-à-dire les déistes, ou les “fidéistes” dans la liste desquels il cite (enfin !) Saint-Evremond, également nommé auprès de ceux “qui se risquent aux travaux de la pensée”. Dans l’équivalence injuste entre libertinage et scepticisme, il évoque aussi l’ “incrédulité” du même. Finalement, les libertins érudits du sieur Pintard ont une attitude variable à l’égard du stoïcisme, mais aussi de l’épicurisme, l’atomisme est leur physique, et la dette revendiquée à l’égard de Machiavel ; dans tous les cas, une éthique indépendante de la religion. Il faut donc une extrême précaution et comme une réticence pour associer libertinage et philosophie, à propos des penseurs du 17ème siècle. Avec Saint-Évremond, cette pudeur de gazelle disparait. Il vaudrait mieux parler de libertinisme. Et revenir à l’étymologie, seul vrai juge de paix, en rappelant ce que libertin doit à émancipation et affranchissement. Mais affirmer qu’à cette seule aune –refus du dogmatisme et refus d’un pyrrhonisme total- Descartes aussi pourrait bien être libertin dans sa volonté farouche d’être conduit par la seule force de sa raison…

Pourtant, et comme pour nous agacer d’emblée, Saint-Évremond se défend d’être libertin. Mais ne cesse de se vouloir libre et se pose en s’opposant à toute philosophie –entendons reconnue- affichant ce que pour lui philosophie veut dire, ou ne pas dire, ce qui revient au même, revendiquant la dénonciation de toute métaphysique, de tout dogmatisme, de toute tyrannie du raisonnement, bien qu’il accepte d’assez bonne grâce de livrer sous toutes leurs formes, ses réflexions de… philosophe voluptueux ajoute-t-il, il est vrai.

Y a-t-il une valeur philosophiquement pertinente à l’impertinence de notre Normand** ? que traduisent si brillamment une écriture et un style qui contribuent intrinsèquement à l’élaboration de sa pensée*** ? Pour être libertin au sens du 17ème siècle, ne faut-il pas revenir à un mode de l’écrire inauguré par Montaigne pour qui le monde est objet de réflexion parce que conjugué à la forme réfléchie justement, le sujet revenant toujours et en fin de compte à lui-même. Insister et examiner dans sa pratique d’écriture comment Saint-Évremond sert une caractérisation critique ; rechercher toute possibilité d’explicitation de son discours implicite ; établir sa pensée philosophique en dépit même, en dépit surtout, de ses résistances, car elles font sens. Et notre homme est trop fin pour laisser là. Il propose à notre jugement, pour l’avoir lui-même éprouvée, l’aporétique confrontation des faits et des études : ‘on brûle un homme assez malheureux pour ne pas croire en Dieu, et cependant on demande publiquement dans les Ecoles s’il y en a un’. L’assertion est puissante, sa portée immense à qui veut bien lire chaque mot : la foi est affaire privée, elle relève du sentiment, la lier (et) à des apprentissages est hors de raison ; mais de la théologie on fait débat. En fin de son propos, il reprendra de Montaigne, sans le nommer, la formule fondatrice : séparer la personne du Magistrat. En cette chose (la religion) comme en tant d’autres, seules les “véritables impressions de la nature” peuvent nous guider, les débordements de curiosités des doctes, et celles des ignorants, ne sont pas de mise. Il y a un assujettissement –un conformisme- qui paradoxalement protège du fanatisme, protège notre liberté intérieure.

Vingt ans après sa rédaction, Saint-Évremond se souvint de son texte L’homme qui veut connoistre toutes choses ne se connoist pas luy mesme comme d’un “petit discours”. Probablement écrit en 1647, c’est-à-dire avant l’exil, les pages sont contemporaines de la publication en français des Méditations et Principes cartésiens –mais lui qui lisait le latin, en a peut-être connu la version originale-, de la Vie d’Epicure de Gassendi, de la réédition de la Vertu des Payens de La Mothe le Vayer. Un aveu d’humanisme, au meilleur et premier sens du terme. Si l’on revient, encore et encore à Montaigne -ce que Saint-Évremond ne cesse de faire- pour qui la vie est un mouvement matériel et corporel, action imparfaite de sa propre essence et desréglée ou que l’homme étant tout occupé à part soy, le moindre bourdonnement de mouche (l’) assassine son esprit, on a une meilleure lecture du titre étonnant de ses pages : le désir de savoir ne coïncide pas avec son objet et c’est proprement dépasser ses limites et ses droits que de vouloir tout connaître. Il y a un au-delà de l’homme qui n’est plus humain. Pitoyable orgueil qui a quelque chose à voir avec le milieu entre perfection divine et néant d’animalité, formulé par Descartes : je suis comme un milieu entre Dieu et le néant et en écho au milieu entre rien et tout pascalien. A quoi le plaisir, ou plutôt les plaisirs, sont constitutifs d’une raisonnable réponse, non du fait d’une appartenance à l’animalité qui détourne d’une vocation spirituelle dont Saint-Évremond ne parle jamais, mais parce qu’ils sont signes de l’humanité de l’homme dans toutes ses intensités, variétés, variations et interprétations. Saint-Évremond comme philosophe voluptueux établit des déclinaisons subtiles et jamais définitives, du plaisir au bonheur, à la joie, et maître mot, à l’indolence. Comprendre ce qu’être voluptueux veut dire, ou pourquoi la désignation négative du plaisir par l’absence de troubles, d’inquiétudes et/ou de souffrances, a pourtant semblé être la seule vivable, ou enfin, par un usage de l’oxymore qu’il affectionne ce qu’est une volupté spirituelle, ou une agréable indolence ou même pourquoi, plus étonnant, la volupté selon Epicure lui semble “sans volupté” car immobile, qui ne vise, à tout prendre, qu’atteindre la mort sans avoir goûté à la vie. D’où la distinction importante et rare, entre Epicure jeune et Epicure âgé, distinction qu’il reprend à son compte mais que tout (bon) lecteur de Montaigne a pu saisir dans Les Essais.

Du moi montaignien à l’ego cartésien, il y a place chez notre voluptueux pour un je dont l’incertitude (il faudra entreprendre un jour l’étude du ‘je ne sçay quoi’ évremondien) n’engage aucun scepticisme militant, et si peu d’indécision, mais organise le principe de son autoportrait intellectuel mais pas seulement. Eloge des impressions legeres, qui ne font qu’effleurer l’âme ; je pense sur toutes sortes de sujets, je ne médite sur aucun. Intérêt ou plaisir qu’on se donne à soi-même, pour mesure de soi. En deçà, c’est l’ennui, autre manière de dire l’immobilité, autre dénonciation libertine, au-delà, le ridicule. Chacun reste juge de soi et pour soi, et l’établissement d’une normativité –l’ego cartésien par exemple- devient impossible. A l’opposé de tout fixisme ontologique, Saint-Évremond propose l’indolence qui a quelque chose à voir avec la douceur, bien plus qu’avec l’indifférence ou l’ataraxie, et l’absence de conflit et de crainte pour soi, plus encore qu’absence de douleur, qui provient du repos de la conscience et devient sentiment délicat d’un joye pure, se connaît dans le secret et se reconnaît dans le silence, revendications individuelles donc libertines, du philosophe-écrivain. S’obliger soi-même, obliger les autres, être obligé aux autres, autant d’assujettissements qui ruinent le sentiment de soi, c’est-à-dire la liberté, qui seule mérite qu’on lui sacrifie tout le reste, ou qu’on investisse dans le retrait. Ce qui est même chose.

*toutes les citations de S-E sont extraites de ses Œuvres (6 vol.). Paris. Didier **cf archives 30/08/2017 *** et 09/09/2017 (**** et pour les oublieux le 23/09/2017)

au menu du jour

Je cherche huître, je trouve dinde, sur laquelle je rebondis. Qui me renvoie à huître. Qui me présente pintadine. Non point le petit de la pintade, mais l’huître perlière comme chacun sait. Là, je me dis qu’un esprit courtelinesque hante cet écran. Mais pourquoi chercher huître me direz-vous ? Bonne question. Je suis là, je prends. L’huître dans le creux de la main, l’ouvre. Apparition furtive. L’ai engloutie sur le champ.

D’un mot -d’aucuns le savent tant- tout peut venir. Et tout vient à point. De suspension. J’hésitai donc, et commençai ainsi, il faut être sacrément inconscient ou prétentieux pour parler des huîtres, après Francis Ponge et Denis Montebello*. Pause. Interrogation. Réflexion. Tout cela ne peut me mener bien loin. Suis-je rattrapée par l’angoisse de l’écran blanc ? Je change la couleur de l’encre. Bleue. Trop bleue. Verte, à peine mieux, et 'ça' dit un peu l’huître... mais aussi que je suis rattrapée par mon Ça… Changer de couleur, vite. Passer au rouge. Mais du vert au rouge, c’est stop ! Message compris. On n’écrit pas dans l'arc-en-ciel mais dans la grisaille. La brumaille. Les nuances de la coquille. Cendreuses qui brillent.

Retombons à nos mots. Qui riment sans raison. La doublement alléchante pintadine me fait faux bond mais vraie surprise. Voyons donc. Recours au latin scientifique qui est au latin ce qu’est le latin de... cuisine, lequel nous était plutôt servi à la messe-qui-en-fait-de-cuisine-s’en-tenait-à-une-mauvaise-piquette-et-encore-pas-pour-tout-le-monde… re-stop ! La pintadine est bien du genre mollusque qu’on aime gober, tout en croyant le contraire. Mais puisqu’elle est perlière, elle enfile des histoires à n’en plus finir. Ainsi s’appellerait-elle aussi méléagrine par la volonté du bon Lamarck, qui a, sur nos bêtes, dit bien des sottises, et qui reprend la meleagrina en y laissant des plumes. Pourtant le grec disait clairement μελεαγρίς, oiseau de Méléagre, pintade, et Méléargos nom d'un personnage dont les frangines ont été métamorphosées en… pintades ! Dixit. Deux fois.

La méléagrine est une pintadine, une huître pas un oiseau. La première s’avale, le second se mâche. Avec un peu de salade. Et un accent circonflexe, la tresse chapeautière de l’ignorance, comme il dit Queneau. Qui n’est pas péquenaud, et même le contraire. Alors je me demande si les huîtres poussent sur les huîtriers, comme le poivre sur le poivrier. Mais l’huîtrier est une pie de mer, entendez une bécasse. Pas une pintade. Ni une huîtrière, la sotte du ménage à trois des comédies de grand boulevard. Et voilà Courteline revenu par la fenêtre ce qui lui ouvre toutes les portes. L’huîtrier, lui, mélange les tons avec élégance, bec rouge-orange, plumage noir et blanc. Quatre couleurs montées sur une paire d’échasses jaunes. Ou rosées, c’est selon. Gribouille et farfouille dans les rochers ostréiculteurs. Jusqu’à dénicher de quoi se sus-tenter. C’est la tentation de l’huître.

Je plaide coupable. Du Jugement de Salomon le coquillage fait l’illustration. La Fontaine, Jean de son prénom, le dit bien mieux que moi. En une fable où Perrin Dandin fait deux dindons farcis de grugerie. Et en une autre où l'huître bien plus renarde que oie blanche attrapa un faux savant aux lacets de sa vanité. Qui eût jamais pensé qu'en cette simple coquille se nichât tant de subtilité ?

*Fouaces et autres viandes célestes, éd. Le Temps qu’il fait. (je me permets d’ajouter mon grain de sel : indispensable lecture en ces temps de nourritures terrestres…. Les viandes –au sens ancien du terme- ici présentées sont de première fraîcheur, et le livre lui, date de 2004. C’est un régal. Depuis ce jour. Et sans faim.)

/image%2F2226645%2F20161227%2Fob_9506b1_brancusi.jpg)