Le choix, le contraire de la liberté…

… parole d’âne ! dirait assurément Monsieur-tout-le-monde, maugréant comme un adolescent se piquant de rébellion et grognonnant que si l’on ne peut choisir, il n’y a pas de liberté qui tienne, la preuve : l’esclave n’est pas libre parce qu’il n’a pas choisi ! sauf que l’usage grammatical de la conjonction ne fait pas l’explication ; il faudrait avoir établi au préalable et à l’inverse, que le choix est bien la condition, la cause, la raison de la liberté. Devant une telle légèreté, d’autant plus imbécile qu’elle se prononce avec l’assurance des sots, mieux vaudrait tourner casaque de suite… Ou tenir tête, comme un âne, qui prend, avec quelques autres, rang de vedette dans le palmarès du bestiaire philosophique. Que l’âne soit, son seau et son son…

Les versions, comme chaque fois, diffèrent, mais ne s’opposent pas. Picotin de son, d’avoine ou pourquoi pas de carottes, foin du contenu, il suffit de planter le décor : un âne (Spinoza en pince pour une ânesse) affamé mais point encore tout à fait mort de faim, devant deux récipients –car pour vraiment corser la chose, l’âne doit être aussi quasi mort de soif. Il suffit de (se) demander ce que le bourricot pourrait bien faire en cette galère sèche. Et chacun —moins ceux qui le savent par Buridan, Descartes ou Spinoza ou les trois— de s’esclaffer qu’au grand jamais l’on a vu un âne renoncer à manger et/ou à boire par hésitation, c’est-à-dire par irrésolution à conclure ce qu’il vaut mieux pour lui. Disons-le encore autrement, il ne se peut ni ne se pourra, il ne s’est jamais pu, qu’un baudet, renonçât ou renonce à soulager une fringale et une pépie extrêmes par excès de raisonnement. Et, même modérée, cette double envie se satisfait toujours sans le moindre recours à la réflexion. Ni sur le champ… ni plus tard.

Autant demander à une corde tendue à l’excès, si elle sait en quel point et à quel moment elle va rompre ; ou à une pierre dévalant une pente après qu’on lui a infligé une pichenette, si elle le fait de sa propre volonté. Questions posées respectivement par Aristote et Spinoza, comme quoi le temps ne fait rien à l’affaire quand il s’agit de décider à quelle condition un mouvement (i.e. tout ce qui se meut, dans la terminologie philosophique) est libre ; il faudra, non point établir la nature de ce mouvement, mais celle de ce qui se mouvra par la cause de ce mouvement. Notre âne ira-t-il manger ou boire, ayant également faim et soif, ou, incapable de différencier des raisons de décider donc de choisir, se laissera-t-il choir et périr ? Sans jamais nommer ni l’âne, ni Buridan –ce théologien du XIVème siècle auquel la postérité attribue, semble-t-il à tort, le choix de cet exemple– Descartes, avant que Spinoza ne reprenne l’expression, distingue la liberté d’indifférence*de la liberté. Ce moment est admirable et lumineux : si nous nous croyons libre parce que nous n’avons aucune raison (nous sommes indifférents aux motifs) de choisir telle ou telle option, non seulement nous nous trompons, mais il y a toutes les chances, tous les risques, pour que nous n’arrivions pas à nous décider. Tout comme un âne incapable de choisir entre boire et manger, même pour sa survie. Ou une pierre qui, par hypothèse nantie de pensée au moment où elle roule sur un plan oblique alors qu’elle ignore qu’on l’y a poussé, serait dans l’illusion de la liberté de son mouvement, reprend Spinoza quelque temps après, empruntant le vocabulaire de son prédécesseur dont il connaît l’œuvre à la perfection. Ce qui revient à conclure la même chose dans les deux cas. Soit, on ne sait pas ce qui (nous) pousse à agir, donc aussi à choisir, soit on croit le savoir mais on se trompe. Dans les deux cas encore, il y a défaillance, défaut de raisonnement, car il ne suffit pas de disposer par nature de l’entendement qui permet de raisonner, encore faut-il ne pas défaillir dans son usage, privilégiant des raisons sans Raison. Dans les deux cas encore on dé-raisonne, on fait erreur, on erre, on s’égare, on confond liberté et petit arrangement du réel au principe de satisfaction immédiat, ou on aligne cette satisfaction sur la règle du plaisir imminent, ce qui n’est guère différent. Mais surtout, on prend la liberté exactement pour ce qu’elle n’est pas ; et si, par un sursaut de lucidité, on envisage que l’entendement peut nous éviter de nous comporter comme des ânes, on oublie qu’il est, comme marque de notre distinction, la possibilité même de notre insuffisance, Pascal dira notre misère.

Jamais on ne croit si bien dire qu’en disant errare humanum est, sauf s’il s’agit de se concilier les petits accommodements du quotidien, misérables consolations. Car les animaux ne se trompent jamais. Jamais les abeilles, qui n’ont pas besoin de raisonner sur des savoirs acquis hors de toute réflexion, ne se tromperont sur la confection des alvéoles de la ruche ; jamais une araignée ne fera autre chose qu’une toile d’araignée, ni motif de broderie, ni dentelle ajourée ; aussi ruche et toile seront toujours parfaites mais identiques pour toujours, dans les mêmes conditions. Que celles-ci ne soient pas remplies, abeilles ou araignées, que l’on dit pourtant ingénieuses par un excès de langage, sont incapables de dépasser leur instinct millénaire, mais nous sommes, à l’inverse, incapables aussi de réaliser leurs prodiges. Dans la Préface au Traité du Vide, Pascal réaffirme ces évidences, et Descartes dans l’ensemble de sa métaphysique. Nous ferions bien d’y aller voir pour comprendre comment il se fait que l’homme se trompe, comment il se fait que l’homme se méprend, pour le moins, ou qu’il exploite la nature et ses semblables, les extermine par calcul, volonté et détermination, sinon parce qu’il use de son entendement, sa pensée, son raisonnement même, à mauvais escient. Et c’est bien qu’il en est détenteur. On ne peut mésuser de ce qu’on n’a pas. L’animal, être vivant donc sensible, éprouvant les sensations vitales –faim, soif, froid, chaleur, douleurs…- à l’intelligence adaptée exclusivement à ce qu’il est naturellement i.e sans artifice capable de faire dans son espèce, l’animal ne se trompe jamais dans ce qu’il sait faire, parce qu’il ne sait pas qu’il le sait, ni comment il le sait, ni comment il le fait. Tandis que l’homme se trompe, parce qu’il est pensant. Seule la capacité à se déterminer en dehors de conditions strictement biologiques, seraient-elles simples, peut, paradoxalement, le mener à l’erreur, et sa version éthique, la faute. Aussi, aucun âne, sauf s’il pouvait lire Aristote, Buridan, Descartes et Spinoza sans en tirer les conclusions valides pour se comporter en être libre, c’est-à-dire selon la Raison, aucun âne ne serait assez bête pour rester à délibérer devant la double solution de sa survie.

Il faut inverser l’intuition commune, source de tous les préjugés : la pensée humaine ne fait pas sa supériorité. Ni son infériorité d’ailleurs. Mais sa spécificité. Là réside, selon son bon usage –et non selon son usage- la liberté. Rien à voir avec les désirs, les caprices, les envies, ni même les subtilités et les ruses pour rendre les contraintes plus aimables, les obligations acceptables. La liberté ne peut être indifférente à ce qui nous fait être ; elle nous oblige, elle nous contraint à adopter la médiateté de la réflexion libérée des réflexes. La liberté est un état de veille permanent. C’est l’histoire d’une vie mesurée à chaque seconde. Le ratage assurément possible, l’erreur envisagée, la faute concevable. La liberté véritable, pas ses reflets, ses faux-semblants, commence avec, et parfois même se suffit de, cette tension.

[*le plus bas degré de la liberté, dit-il… le degré zéro, donc !]

Tendresse particulière pour les baudets du Poitou...

(photographie personnelle)

…euh... ou comment s’en débarrasser, ou pas…

Il eût été tentant de se saisir du Ea mais, chacun le sait, il a momentanément disparu, et d’une histoire fit un roman noir où pas le moindre petit espace fut concédé au blancb. Tout a été dit du célèbre absent, le n°5, passé à la postérité en même temps qu’outre-tombe et dont l’une des gloires désormais est celle des revenantsc, mais, incapable de tituber, il reste droit comme un dressoir à deux étages, un présentoir à deux rayonnages, une bibliothèque de profil, il pose et se pose, entêtant mirage et image têtue, grisant parfum de mes nuits blanches quand elles accrochent leurs mots aux archelles des heures. Le E tient bon dans son inexistence. Le E impose ses défis.

Aussi faire l’inventaire de ce que le, l’E, banni emporta avec lui, plutôt que s’ébaubir des ingénieuses solutions de son remplacement, le E étant, finalement, irremplaçable. On le préfère muet plutôt que parti ou perdu, en ligature du o, œ, Œ et même plus rarement du a, æ, Æ, où on le croit volontiers avachi, flapi, exténué. Faut dire qu’il est travailleur quand il est là, et oblige à travailler quand il n’y est pas… Aucune autre lettre de l’alphabet français ne requiert tant de finesse, à l’écrit comme à l’oral. Jamais mutité ne fut plus sonore, qui, s'il s’écrivait comme il se prononce deviendrait même « sonor », ce qui ferait grand bruit ; et voilà pourquoi les écoliers n’aiment pas les dictéEs, qui les obligent à dénicher l’invisible qui compte.

Il faudrait pourtant rectifier quelques bavures et rafistoler des explications qui n’en sont pas. Ainsi, dans un document récent à l’endroit de jeunes élèves -quelle sublimité ces deux accents qui se tournent le dos, séparés par un ‘l’ hiératique (ÉLÈ) et obligent à changer de ton ! on ne s’écoute jamais assez parler !- il leur est demandé de retenir que le « e » sert à indiquer le féminin des noms et des adjectifs… certes, la règle est signalée « provisoire » comme la morale cartésienne du même nom, mais il y a des provisions de sottises qu’il vaudrait mieux éviter. Ainsi, le pygmée est-il sexuellement indistinct, et le lycée et le musée, des noms féminins auxquels on donne un article masculin, ou des noms masculins auxquels…. voilà, voilà… Le même dossier dresse la liste des temps, des modes, des personnes et des groupes de conjugaison qui nécessitent l’usage d’un E, et à quelle place…, ce qu’il est, bien sûr impossible de retenir, pour un cerveau d’une dizaine d’années d’âge ; l’auteur de cette merveille évoque le « e » qu’on n’entend pas et le « e » muet, à deux lignes d’écart…. Et comme j’ai un peu mauvais esprit je m’inquiète de la différence ! Il y a des pédagogies dont il vaut mieux oublier qu’elles existent…

Oublions et revenons à la disparition du e, au cours d’environ trois centaines de pages, et pour les siècles des siècles dans l’ouvrage éponyme. Celui qui, immanquablement, est tenté de reproduire l’exploit [que celui qui, connaissant et même ayant lu le livre, n’a pas essayé juste pour quelques phrases, jette la première pierre à tous les autres !] celui-ci doit savoir à quoi il renonce définitivement avant d’atteindre le point final si près qu’il le place, et dont voilà une petite idée non exhaustive, désordonnée, et même rudimentaire :

-la conjonction de coordination ‘ et’ ; réalisons la fréquence du ‘et’ qui lie les mots entre eux, et les choses et les idées... pas sûr que pour le remplacer, ‘si’, ‘car’, ‘mais’…rendent les mêmes services. L’esperluette (&) serait-elle acceptée ? on aimerait que oui, mais il semblerait que non, c’est de la triche…

-le verbe ‘être’, à de très nombreuses personnes, modes et temps, avec tant d’autres, mais il est quand même notre cache-misère le plus courant, et sert, en particulier, à conjuguer le passé-composé de tous ceux qui ne se marient pas avec avoir…. Comme venir, par exemple, mais tant mieux, venir est lui aussi proscrit. Etre venue, ou partie, ou rentrée, ou sortie… ne pourra s’écrire.

-le pronom relatif ‘que’ et les conjonctions avec lesquels nous construisons des phrases dites composées.

-Longtemps je me suis couché de bonne heure… (7 ‘e’) affirmation proustienne ici vouée aux gémonies. Profitons-en pour signaler que tout accord du participe passé et de l’adjectif requérant le féminin grammatical doit disparaître. Et pas d’autobiographie : elle obligerait à l’usage du jE ; pas d’adverbe fabriqué avec le suffixe –mEnt ; pas d’article masculin singulier ou pluriel, (le, les, des) ni féminin singulier (une) ni la plupart des mots épicènes (artiste, philosophe, pianiste…) ou dont la marque du féminin est le ‘e’ condamné.

-on se console en puisant dans ses ressources. Ainsi, s’il n’y a plus de place pour les jouets, ni les jeux, il reste les joujoux (mais sans l’article) et aucun déplacement (3 ‘e’ dans ce seul mot) en voiture, bateau ou vélo, mais en camion, en train ou en avion. La suppression du ‘en’ est assez cruelle, mais il reste ‘dans’ ou ‘par’ un tantinet plus lourdingues. Aux champs, plutôt qu’à la campagne, toujours au loin, jamais auprès, ni aux prés… Point de verres, de vert, d’envers ni de vers ni de pieds, mais des mains, et point de lendemaind ; du coton, pas de soie, un bois plutôt qu’une forêt, et sans aucun arbre, chênes, ormes et autres frênes sont abattus d’entrée. Privés de mer, de plage, de rivage, de montagne, en janvier, février, juillet, septembre et jusqu’à Noël, et réveillon sans huîtres, un supplice ! On a droit au vin, dans un carafon, pas une carafe, pas d’eau, de café, de thé… restent les lundi et mardi pour compter ses déboires…

-il y a quelques satisfactions, car enfin, enfin ( !) il n’y aura plus d’odeurs, mais seulement des parfums. On ne regarde plus, on voit ; on n’entend pas, on oit ou nous oyons. On ne perd pas le Nord, ni le Sud, mais l’Ouest, pas le Couchant ; l’Est ou le Levant sont rayés de la carte, toujours avec leurs sempiternels et pourtant masculins articles. Vous disposez du noir, du blanc, une touche de marron pour habiller Marion mais pas Marie, Louison mais point Madelon… A vos stylos, à vos crayons, à vos ordi… (et là j’ai tout bon ?)

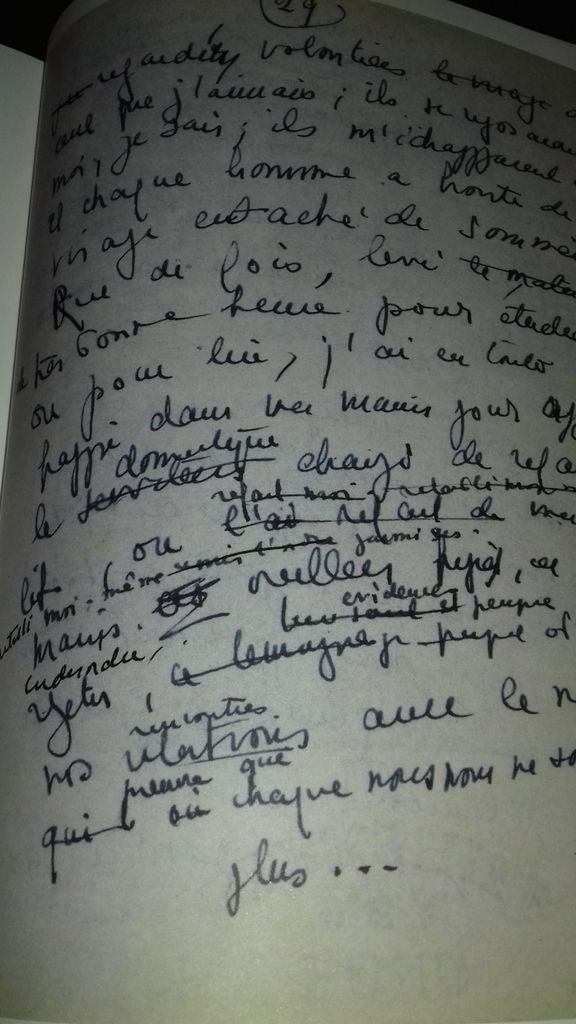

-cette contrainte textuelle d'une extrême torture, que nul n’est obligé de s’infliger et qu'il est d’ailleurs impossible de reprendre après P.R.Ce (bien joué !) ouvre un gouffre… non, un abîme, non plus, un précipice, pas plus, un puits sans fond (ouf !) que d’aucuns trouveront inutile. À tort, car il ne s’agit pas tant d’un jeu, d’une habileté, d’une ruse, bien qu’il s’agisse aussi de cela, que de la preuve in concreto, des options et des performances illimitées de la langue française, pourtant l’une des plus corsetées des langues latines, leçon 1 ; et, sans lien direct avec les obligations grammaticales et syntaxiques qui régulent drastiquement son expression, faire montre de sa non moins infinie inventivité, leçon 2. Obligation à qui pousse la porte de l’écriture, souvent lourde et grinçante, de se lier à quelques règles supplémentaires, qu’on se donne à soi-même cette fois, et dont les manuscritsf gardaient les traces, ratures et repentirs comme autant de refus viscéraux, corporels, physiques, de se contenter de mécanismes, d’habitudes, d’accoutumances, de réflexes, routines, plis et même tics… qui sont toujours signes de paresse, c’est-à-dire au fond d’indifférence à la puissance de la langue qu’on rabat sur ses seules fonctionnalités, qu’on assujettit aux

quelques services qu’elle est censée (nous) rendre.

Comme la musique, cette autre écriture qui s’astreint aux règles qu’elle suit et à celles qu’elle se donne -double contrainte, double liberté-, mettre en œuvre un texte, lui donner à être, oblige l’intériorisation de ce que l’on maîtrise pour mieux s’en affranchir : ce dont l’exercice de haute virtuosité que réalise La disparition, permet de faire un peu l’expérience, sans juger ni préjuger de sa valeur littéraire ni de sa réception par ce qu’on appelle aujourd’hui un lectorat, ou même par la critique ; mais c’est une autre question, hors des limites de ces quelques lignes.

a)après les V-A-H-I-X-S-O-T (cf archives, 22/09/2018 ; 23/09/2018 ; 5/10/2018 ) ; b) rimbaldiens à vos références ! c) on aura reconnu La Disparition et Les Revenentes de Perec. d)pour qui connaît Vivant-Denon ; e) Perec bien sûr ! f) les ordinateurs font perdre cette préhistoire précieuse des textes.

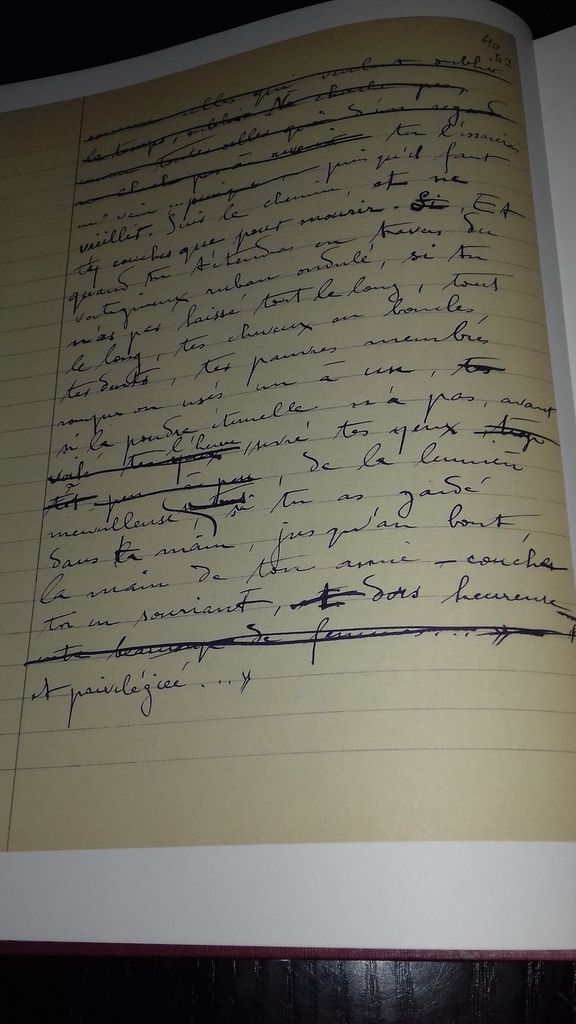

A gauche, Marguerite Yourcenar, à droite, Colette.

Des chiffres et des douceurs ou les bienfaits de la Pascaline

Ce pourrait être une énigme, une question pour des champions d’arithmétique ou de pâtisserie lorraine, ou les deux, des superchampions ! De la première, qui fait revêche, à la seconde, qui fait saliver, qu’y a-t-il de commun hormis leur imprévisibilité?

Trois solutions :

- la maligne (ou maline en Normandie)

- l’experte (ou semi-experte)

- la gourmande (toujours à l’affût)

–La malicieuse ou la perspicace pressée, signalera en toute logique l’identique et ce qui ne l’est pas, ne faisant pas avancer la question ou plutôt sa réponse, mais formulant une proposition juste : la Pascaline se rapporte à une machine et à un gâteau. Déduite du titre et de la première phrase, cette solution momentanément stérile est mise de côté. Cela s’appelle une tautologie, voire une périssologie : on n’apprend rien qu’on ne sache déjà. Privilège de l’exception mathématique selon Kant. Mais vous ne saviez pas que vous étiez kantiens...

–L’experte est la réponse issue de la mémoire et/ou du savoir. Soit on se souvient ‘un peu’ d’avoir su ‘un jour’ que la pascaline est le nom qui fut donné, bien plus tard, à la machine à calculer inventée par Blaise Pascal à 19 ans* ; soit on le sait vraiment pour être entré dans son œuvre avec détermination ou obligation, et même n’avoir jamais cessé de la fréquenter avec plaisir et bonheur… et précision. Car la partie scientifique de l’œuvre du penseur admirable n’est pas des plus faciles, mais elle est fascinante.

–La gourmande est la réponse qu’il ne faut jamais manquer. Gourmande et gourmet (qui a dit gourmette ?) bec fin (qui a dit…. fine ?), et même un peu au fait de l’histoire culinaire, voyons donc. La Pascaline, comme son nom le fait tinter, a quelque chose à voir avec Pâques mais surtout rime avec nougatine, mousseline, chocolatine, abricotine, amandine, tangerine, noisettine, messine (et même pour le plaisir, le souvenir, le pourquoi-pas et le n’importe quoi, avec zinzoline…) parce que la Pascaline, pâtisserie lorraine à ce jour agréée et confectionnée on l’aura compris, aux temps pascals, est chaque année portée par un groupe d’experts qui décident de ses ingrédients. Pour 2018 c’était, Suprême de chocolat blanc, Crémeux au cassis, Compotée de framboises, Feuilleté croustillant aux framboises, Biscuit moelleux chocolat. Etre créatif, imaginatif, ne rien omettre, ne rien ajouter. A vos pianos ! l’année d’avant : Chocolat précieux et prestigieux (le Jivara de Valrhona ou le Belcolade), Biscuit à la noisette, Nougat crémeux, Abricot délicatement rôti**. Cette délicatesse fait la pascaline. Et la précision et l’originalité des arrangements, et ce petit goût connu mais jamais vraiment pratiqué, une insolence douce en somme et l’envie d’y revenir, la surprise dans l’équilibre inattendu.

–Il y a une quatrième réponse, moins gracieuse et nettement plus… bestiale : têtes, cervelles et langues d’agneau ; les foies aussi qu’on fait sauter (!) Sans oublier les pieds (à cuire avec les langues) le tout en vue d’en faire une farce. Le mot est bien choisi. Têtes, lavées, blanchies, échaudées et donc et ensuite farcies… La lecture de la recette peut aisément se transformer en chasse aux métaphores. C’est la Pascaline d’agneau à la Royale. Il est déconseillé d’aller lire, même sous la plume d’Alexandre Dumas, les détails de la préparation de ce plat qui se servait à Pâques, dans les monarchies rayonnantes des Louis, XIV et XV successivement…. On s’abstiendra aussi de la retenir.

Et revenons à un autre appareil. La pascalienne pascaline aurait pu être une machine ingénieuse pour faire gagner du temps à des pâtissiers inventifs, pressés et mauvais comptables. Mais toute la documentation l’atteste : elle fut inventée par un fils génial et prévenant pour soulager son père des tâches calculatoires de la surintendance normande dont il avait charge. Tout le génie de cette conception tient en ce que les opérations se font automatiquement, par des mécanismes de roues et de dents, de roues dentées, dont l’articulation, à partir de dix, déclenche un mouvement de rétention devant un index, le sautoir, faisant automatiquement s’avancer la roue des dizaines. Ainsi, la pascaline fait des opérations avec report de leurs retenues. Pour atteindre le point de perfection auquel un tel cerveau pouvait prétendre, il ne fallut pas moins d’une cinquantaine de prototypes, dont le modèle définitif fut arrêté en 1645 et fit l’objet d’une Lettre dédicatoire au chancelier Séguier pour en obtenir le privilège, comprendre sa reconnaissance d’inventeur et les droits afférents. Il faut y aller voir. C’est d’un petit ouvrage dont parle le jeune homme modeste et de la profonde méditation qui lui permit de le concevoir. Sans oublier de saluer l’industrie (l’habileté) de l’ouvrier à manier le métal et le marteau bien plus nécessaire encore que sa plume et son compas. Mais en rien comparable à la dette envers Monseigneur, Votre Grandeur, sans qui la naissance même de cette petite machine de (son) invention ne serait ! Pascal prend soin de rédiger aussi un long avis destiné aux curieux, dans lequel il explique l’ensemble de sa démarche, mais duquel une remarque mérite d’être extraite tant elle convient à tout ce que l’esprit de l’homme invente et/ou crée d’admirable : s’adressant directement à son lecteur, il écrit : en quoi tu pourras remarquer une espèce de paradoxe, que pour rendre le mouvement de l’opération plus simple, il a fallu que la machine ait été construite d’un mouvement plus composé.

Il en est ainsi de la pascaline lorraine et pâtissière, pourtant à première vue sans le moindre point de comparaison avec l’autre, une bonne raison pour forcer l’évidence des renseignements empiriques : première exigence de la conscience professionnelle du philosophe, son obligation déontologique de base. Et même plutôt deux fois qu’une ; nul ne va contester en effet que la pascaline nancéenne fait un objet pertinent pour vérifier notre degré d’attachement aux douceurs et gâteries de ce monde, en quoi il est facilement montré que le détachement épicurien à l’égard des plaisirs non nécessaires a ses limites… mais que cela n’a aucun impact sur l’admiration infinie que l’on porte à l’autre, sinon de pouvoir toutes deux être comptées au nombre des trésors de l’humanité, être portées à son crédit. La véritable cause de l’étonnement –acte premier, fondateur et liminaire de toute attitude philosophique– est contenue dans l’assertion de Blaise ci-devant relevée et que l’on peut reformuler ainsi : il y a dans la simplicité des œuvres de génie, l’incroyable complexité de l’abstraction. Que faut-il comme art, savoir, savoir-faire, artisanat, calculs, combien faut-il de connaissances maîtrisées, de difficultés vaincues, d’audaces visionnaires, de raisonnements pour réaliser l’une ou l’autre pascaline ! d’aucuns (me) diront que le savoir-faire, et ses déclinaisons, n’est point abstrait, pétrissage et cuisson, ou martelage et mise en place de ressorts, rien de plus concret ! Que nenni ! c’est confondre la matérialité et le concret, le physique et le concret, le visible et le concret. Et ne pas s’arrêter à vérifier que le plus petit objet (matériel, physique, visible) n’existerait pas sans qu’une pensée ne l’ait envisagé. Il faut parfois faire l’expérience, jusqu’à l’évanouissement, de concentrer toute son attention sur le crayon posé sur le bureau, le bouton de son manteau, le verre sur la table, la table elle-même pour reprendre un objet quasi fétiche de la philosophie, et de commencer à décliner à rebours tout ce qu’il a fallu pour qu’ils soient là. Une attention à contre-sens, qui peut rendre insensé –pour le dire comme Descartes, qui peut rendre fou– ; car il ne suffira pas de dire que le crayon suppose le bois et l’usine pour le fabriquer, mais le bois, les arbres coupés, supposent les bûcherons et les machines qui elles-mêmes supposent les usines pour être assemblées, et les métaux et les moyens de leur production et les ouvriers qui eux-mêmes etc… sans rien dire des systèmes très sophistiqués de commerce, de banque, et même de transports, mon carnet de chèque ou ma carte de crédit, eux aussi objets fabriqués par ailleurs, et les études ou la formation des vendeurs, commerçants, commerciaux… et des écoles idoines… pour que ce crayon-là soit là ! Sartre l’a tellement bien écrit dans la Nausée, en n’en faisant pas des tonnes, privilège du véritable écrivain-philosophe, ramenant à la question essentielle : la contingence n’est-elle point nécessaire à tout ce qui existe ? Pour ne point dire aporie, qui n’est pas de son usage, Blaise Pascal a écrit le mot paradoxe, dont on oublie qu’il signifie à l’opposé (contre) les opinions couramment émises…

…. comme on oublie que pascaline est une forme hypocoristique de Pascale, ou pascale, ou pour tenir le fil jusqu’au bout, une forme sucrée.

[*en 1642 **ah ! la compotée (ou le confit selon les ateliers) de griottes de l’an 2011 !!!]

Humeur et conviction.

Voici la dernière de mes lettres extraite d'un échange avec un journaliste, rédacteur d’un (court) article dans un (grand) hebdomadaire national. L’auteur prétend, semaine après semaine, porter haut le combat de la défense de la langue française et des langues régionales, mais ce jour-là il affirmait ex cathedra l’obligation de simplifier nombre d’aberrations orthographiques… au nom de l’usage désormais… en usage, ou des raisons oubliées de ces raisons… Je reporte ici à quelques corrections près pour la bonne compréhension du texte, ma dernière réponse, attristée et peinée que le débat porte sur des anecdotes (consonnes redoublées etc…) et non sur l’essentiel, la survie de notre patrimoine linguistique. (Ma réaction fut avivée par l’invitation aux lecteurs d’engager et poursuivre la discussion sur un réseau que l’on dit social… les avis et opinions de chacun et tous pour seule mesure ! ce qui suit fut résolument envoyé par les voies respectueuses du courrier électronique.)

Je prends à nouveau le temps de vous répondre car je serais, dans le cas inverse, infidèle à ce qui m’importe le plus.

[…] l’exemple des homonymes de ‘sot’ me sert juste à (vous) montrer l’extraordinaire complexité de la langue française en lien consubstantiel avec sa créativité, sa capacité à nuancer, sa finesse et sa rigueur tout ensemble. Aussi, la difficulté de son orthographie est réelle : là où, dans d’autres langues pourtant latines elles-aussi, i.e l’italien que je connais un peu, il n’y a qu’une seule façon d’écrire le son « o », le français en a plusieurs : o ; au ; eau ; aut ; eaut ; eault ; aux… se prononcent tous « o » et pourtant ne s’écrivent pas pareil ; mais que l’ "on" ait perdu au cours des temps les raisons de ces différences ne justifie pas que l’ "on" exige de les simplifier ! Vous allez me dire que vous ne parlez pas de cela*. Mais si ! c’est exactement ce qui est en cause dans l’ahurissante proposition de simplification, pour des raisons de convenance, de lissage, qui relèvent –volontairement ou non– du consentement au plus grand nombre, qui n’est pas nécessairement le mieux éclairé. Évidemment, les exemples pour lesquels vous me demandez des comptes ne sont pas déterminants, et l’on sait parfaitement tous deux qu’il n’y a pas crime à écrire porte-feuille en lieu et place du correct portefeuille,** l’orthographie a des raisons que la raison ne connaît pas toujours. Et un porte-manteau était un officier sous l’Ancien Régime à ne pas confondre avec la patère, portemanteau**, même si le premier ressemblait furieusement dans sa fonction à la seconde ! Consonance et consonnances** existent tous deux, et ne couvrent pas exactement parlant le même registre (musical ou linguistique). Mais nous pouvons nous rendre coups pour coups, pour moi, la question essentielle n’est pas celle-là. Je vais tenter d’expliquer où je place le débat :

si les appels incessants soit à la simplification de l’orthographe, soit à l’abrogation de certaines règles de grammaire me heurtent tant, c’est qu’ils relèvent d’arguments démagogiques que quelques-uns relayent en jouant les ingénus ; au motif qu’il n’y aurait pas de raisons pour… il est proposé des changements, des modifications, qui tiennent du consentement à l’erreur du plus grand nombre, à l’erreur répliquée. Je vais être plus dure encore : l’empilement des ignorances et l’accumulation des âneries finissent par trouver des courroies de transmission « légitimes » : un article, même de quelques lignes, mais dans un journal très lu et ne donnant que des exemples, dont le signataire écrit : Je plaide simplement pour mettre fin à certaines aberrations qui, à mon sens, n’apportent rien, un tel article a un poids (avec ‘ds’ à la fin, c’est la faute au latin… un poids qui n’est pas celui du petit pois) ravageur et bien plus important que toutes les explications, tous les raisonnements et développements que personne ne veut entendre.

Les changements que la graphie du français a connus depuis des siècles, sont tout sauf ce qu’on nous propose aujourd’hui ; ils se sont installés –parfois même par des jeux de hasard plus ou moins heureux– sans volonté qu’il en soit ainsi, sans appel à un ralliement collectif ou commun, sans injonction à passer outre des usages jugés aberrants par… les usagers, et sans qu’il soit régulièrement répété qu’ils n’ont aucun sens et qu’il faut s’affranchir des difficultés, la langue française s’en portera mieux ! Il en est de l’orthographie comme du vocabulaire d’ailleurs : aplatissement, usages les plus simples, refus de la précision, faux-sens et même contre-sens, préférence de l’anglais de bazar en lieu et place d’un français élégant ; étant toujours rapporté que l’orthographie du français étant si difficile à enseigner, il suffirait d’ignorer ce qui gêne… C’est cela, moi, qui me gêne (et pourquoi pas me gène hein, ce n’est qu’un tout petit accent de rien du tout…). Ce n’est pas un problème de langue française, mais un problème d’enseignement ! L’arbitraire du signe linguistique, pour le dire dans les termes saussuriens est la leçon fondatrice. Il n’y a pas, en effet, de raison raisonnante pour que tels signifiants (Sa) soient impliqués indissociablement à tels signifiés (Sé), mais qu’ils le soient, avec les jeux complexes de la grammaire, des accords et des concordances, fait la spécificité, la caractéristique propre de la langue française. Certes, et j’espère être bien comprise, personne ne dit que c’est immuable, mais en appeler à Montaigne –qui s’en fichait littéralement– ou au niveau parfois très faible (Proust) de l’orthographie de certains écrivains*** ; en appeler à la constatation de modifications jamais exigées mais depuis des temps révolus devenues habitudes, ne donne quitus à personne pour vouloir, et puis quoi, décider ? pour la communauté des francophones, en l’occurrence dans son usage de l’écrit, de simplifications, changements, corrections à opérer. Car le changement ne propose jamais que l’on rende les choses plus difficiles ou plus subtiles, mais qu’on les simplifie ! Alors, qui fixera quelles limites, qui dira où et quand cela cessera ? l’abandon de ces aberrations qui (..) n’apportent rien seront suivies de nouvelles demandes, de nouveaux abandons, de nouveaux appels par quelques-uns au nom de tous, de nouvelles simplifications à opérer, lesquelles pourront etc…. ad nauseam ; je vais tenter de blaguer et envisager, dans un avenir très indéfini, qu’un sot puisse soter au-dessus du sot… parce que, quand même, ce ‘au’ du saut, et ce ‘eau’ du seau, sont une vraie difficulté à enseigner et à écrire !! [surtout si la norme devient le globish].

La langue française est un trésor, ses nuances et ses difficultés, voire ses ‘illogismes’ la font être, justement, ce qu’elle est. L’heure est à la profanation. Mal adaptée, au fond, au monde des affaires, de l’uniformité, de la banalité, de la platitude, elle a toujours un iota de retard, c’est sa grandeur. Que l’on se trompe sur le trait d’union, la double consonne, que l’on fasse erreur parfois, on peut même s’en offusquer à hauteur de l’horreur infinitésimale produite… et corriger, ou pas, nul n’en est exempt ; mais dans la mutation, la transmutation de fautes en nouvelles normes et leur revendication, haut et fort en nécessité pour tous, c’est d’une désinvolture, pour ne pas dire plus, que je dénoncerai jusqu’à mon dernier souffle. L’orthographie dépasse les problèmes qu’elle pose à première vue ; qui ne le comprend pas alors qu’il le peut, porte une responsabilité. C’est ma conviction.

*en effet, mon interlocuteur et rédacteur de l’article ne s’en prend pas aux homonymies, mais je tiens à lui faire comprendre que l’argument de la simplification pour elle-même peut mener très loin….**mon interlocuteur plaçant le débat sur de minimales différences de graphies, insistait pour que je les justifie (voir plus bas) ; mais je tente, au contraire de l’en déporter, pour placer la question sur un terrain plus fondamental. *** un des arguments de l’article reprenant l’opinion commune : nous n’écrivons plus comme Montaigne, et certains écrivains faisaient des fautes –comme si les écrivains étaient des prescripteurs orthographiques ! ce qui ferait la preuve que la langue doit évoluer ! ah ! cet argument de l’évolution, répété comme un mantra… qui ne signifie rien d’autre que la prise en compte collective, statistique, quantitative, des mésusages en lieu et place d’un effort d’apprentissage !

« quelque chose de mon être avait passé dans (mes) souliers »* – seconde partie–

Pétrus Borel : Le voyageur qui raccommode ses souliers**

Ce qui colle à la semelle de ces souliers et nous y attache va bien plus loin, si l’on ose l’expression, que le texte lui-même : maladroit souvent, ahurissant presque toujours, d’accélérations en emphases, d’exclamations en suspensions… si peu lyrique en usant de l’anglais, de l’arabe, de noms de lieux, de personnages, aux mots rares, inédits, incongrus, exalté à l’excès parfois, longeant l’onirisme, côtoyant les mirages, consommant l’apostrophe, l’invective, la prière, mais organisant bien plus qu’il n’y paraît son discours foutraque, comme l’a savamment analysé Alain Borer, montrant la construction en cercles concentriques de cet ensemble spiralé. Mais, comme un lacet défait nous retient au sol et empêche d’avancer tant qu’on ne l’a pas remis en place et renoué, le titre nous arrête avant que de partir : ce voyageur-là est bien prêt de ne plus voyager si ses souliers, comme lui, sont épuisés, où l’on comprend d’emblée que cette invitation au voyage n’est peut-être qu’un leurre, ou que le titre dit le contraire de ce qu’on lit, ou bien encore que le présent du verbe immobilise l’action, la suspend à un geste artisan bien plus qu’à une intention vagabonde.

Quatre vers, les premiers, suffisent pour savoir l’essentiel : l’aventurier-voyageur s’en va sans prudence, /Sans timeur, s’envolant du côté du soleil/Le gosier plein de soif ! la mort en évidence ! tout est là ou presque, la suite révèlera ce « presque », car, sous le signe d’une mort solaire ou d’un soleil mortel, on apprend qu’il s’agirait du récit autographique d’un vagabond-explorateur-bourlingueur, nul ne le sait encore. La technique est classique, inclusion factice d’un texte dans un autre, la mise en abyme n’en est pas moins habile, elle met qui tient la plume hors de son propre texte. Apparemment, car Pétrus ne cesse d’intervenir dans le récit présumé d’Adrien B.

Ainsi ce naïf –dans lequel tout borélien même débutant lit et entend gniaffe n’est-ce pas ?– n’est pas téméraire ; non seulement il prend ses renseignements avant de partir, l’adresse s.v.p, mais il a des raisons de partir, des buts, des objectifs, des sujets d’étude même. Il est bien explorateur-ethnologue. Aussi, c’est depuis le gourbi où il se pose un jour, que démarre véritablement le récit. L’homme fatigué observe autour de lui. Pétrus Borel aligne de longues remarques incises, qu’il dégage pourtant d’un coup de plume : Mais passons ! comme pour s’excuser… sans la moindre sincérité, pense-t-on, si la question avait le moindre sens. Disons plutôt que Borel coupe sans cesse la parole à Borel.

On passera sur les termes et expressions à relents nettement colonialistes, ils sont légion –nous sommes en 1850, la naïveté (feinte ?) le dispute à la superstition, les clichés –qui n’en sont pas vraiment à l’époque– aux simplismes. Mais de souliers, et de souliers à raccommoder, point. Point encore. Sinon par involontaire métaphore, disons métaphore d’usage, les pas géants du progrès, qui rappelle, mezza voce, les convictions (républicaines) de Borel perdues dans un incroyable fatras de considérations littéralement, historiquement et politiquement déplacées… Notre marcheur selon Pétrus, franchit le plus facilement possible, sinon allégrement, les espaces mentaux et mnésiques qui le portent –alors qu’il vise les oasis extrêmes– à penser au beau pays de France, ses hôtels et ses restaurants. Il faut croire qu’il n’en laisse rien deviner puisque la diffa (hospitalité) qu’on lui témoigne est l’occasion d’un discours dithyrambique à la foule, et moralisateur, une improbable harangue, occasion provoquée par l’auteur pour admonester discrètement son commis voyageur comme français et homme blanc. Tout cela sous un soleil à rôtir des châtaignes. Mais de souliers, même et surtout à raccommoder, toujours pas.

D’un point de vue strictement « poétique », le texte tient et ne tient pas ses promesses : pour quelques expressions judicieuses et même malicieuses (le glouglou de quelque gargoulette/ Ou un gosier glaireux en déglutition ; ou cette étonnante image : Accoudé sur mon large encrier,) combien d’autres sans mérite et surtout sans recherche, faisant immanquablement penser à ces poètes-misère recensés par Alphonse Séché1 dont on se demande s’ils ne sont pas misérables non pas tant par leur manque de ressources matérielles, que par celui de leur talent. Ainsi, Pétrus Borel – pour honorer la rime chimères, décrit la lune : Et de sa sœur d’argent les cornes éphémères, /Sur le drap bleu du ciel s’ouvraient à l’horizon– on l’avait lu plus inspiré. C’est dans cette approche bien conventionnelle de la tombée du jour que Borel installe, et même ré-installe son voyageur, puisqu’il le remet exactement parlant dans la position de départ : les jambes en ciseaux. Alors, et seulement à partir de ce moment, et même de ce quasi-milieu du poème –qui confirme autrement l’écriture concentrique proposée par Alain Borer, cet effet de bonde si bien vu et nommé– que les souliers deviennent le sujet… central. Les souliers et les pieds dont ils ne sont pas séparés dans le dénuement, la misère, le signifiant de leur signifié mortifère. Ce sont bien les souliers qui poussent de Sombres soupirs d’adieu ; chant du Cygne expirant et non celui qui les a portés. Prosopopée filée, ode funèbre aux souliers anthropomorphes (beaux sires, féaux, amis….), repentance, excuses et culpabilité. Demande de pardon, réparer ma faute, bien que l’on ne sache pas de quelle faute il s’agit, car enfin des souliers ne sont-ils pas, à force de marcher voués à s’user ? sauf à poursuivre la double hypothèse de la confusion, l’incorporation, l’assimilation des chaussants et des chaussés, procédé de synecdoque assez banal et déjà vu, mais qui, ici, fait des pieds comme métrique, la mesure de la souffrance du poète. Métaphore incluse dans la métonymie, dont la confirmation nous est donnée à la fin, Notre âme, tout au fond, recousant ses souliers ! Le poète-cordonnier, mais sutor malus,2 mauvais cordonnier, d’avoir trop négligé ses pieds, autrement dit ses rimes ?

Quand il écrit ces vers, en juillet 1850, Pétrus Borel est en Algérie depuis presque quatre ans. Après une révocation puis une réintégration, l’Inspecteur de la colonisation y mourra. Il y épousera la fille de sa première femme –toujours au domicile– dont il aura un fils, et avec Justus, fils d’une première union, tout le monde vit au Castel de Haute-Pensée qu’il a lui-même conçu et construit. Il semble qu’à cette époque Borel ne soit pas de joyeuse humeur. Insatisfait, triste, plus triste que jamais, il se remet à rimer, à rimailler ? à accommoder des vers, à en raccommoder les pieds. Il redevient cordonnier, gniaffe, artisan. Et comme l’aiguille tente de rattacher la semelle à l’empeigne, l’écriture pourrait, en retrouvant son âme en recoudre les accrocs. Aussi le poème est-il cet essai, et peut-être son échec tout ensemble, tant il est marqué de maladresses, de faux-pas. Soudain, alors qu’il recoud ses souliers effondrés, le voyageur assiste à un étrange spectacle hors de la case. De la musique, des parfums, des instruments aux noms étranges, une prière enfin. Et le texte se déroule suivant un nouveau rythme, quatre vers, un refrain, six fois de suite ; une cadence régulière, un battement, quatre vers, deux vers, quatre vers, deux vers… Le premier de chaque quatrain est semblable, et le refrain bien sûr. Invite sensuelle au repos et à la rêverie, le tout mal habillé d’orientalisme naïf, comme s’il suffisait de faire sonner et résonner des termes indigènes (caftan, ïou-ïou, madjoun, t’kouri) ; il est certain, en revanche que les connotations de richesse et de somptuosité viennent avantageusement contredire, faire contre-point, à la misère du voyageur-spectateur contraint d’assister à ce qui, finalement, n’est peut-être qu’un doux rêve. Mais, alors que le lecteur a pu envisager l’hallucination du voyageur-ravaudeur perclus de misères et de fatigue, ou croire qu’il divague, qu’il entend des voix et a des visions, il est arrêté par un retour brutal au réel, un rappel à l’ordre, une reprise en main : Et je suis là cousant mes souliers éreintés !...

Le Bon Lecteur que nous sommes l’aura compris, mais Pétrus Borel ne fera pas l’économie de la morale de cette fable, morale classique en sa teneur, romantique en ses accents : notre ennui de vivre est si profond que rien ne pourra le réparer, et le voyage si douloureux et vain. On ne peut rabobeliner indéfiniment ses vieux souliers. Ce verbe, une trouvaille à la Borel, un bonheur de dernier moment, qui donne à entendre le bobelin, la mauvaise chaussure, le godillot peut-être, le soulier qu’il faut raccommoder, sans trop y croire. Mais de l’humiliation –être pris pour un nabab, un roi, un sultan, être adulé par la foule ignorante qui se met à adorer ce qu’elle ne connaît pas– le voyageur aux presque pieds nus tirera cette exhortation exaltée : Insensés, voyez donc, votre idole est de boue !... et non point debout.

* Knut Hamsun, La Faim (1888) cité par Meyer Schapiro in style, artiste et société, Gallimard, coll. Tel ; **cf article précédent ;

1) 1908, Louis Michaud éditeur. ; 2) expression (célèbre) du fabuliste latin Phèdre, (–14 / + 50 )

/image%2F2226645%2F20161227%2Fob_9506b1_brancusi.jpg)