« le désespoir d’être un mutant dans l’insomnie du monde. »

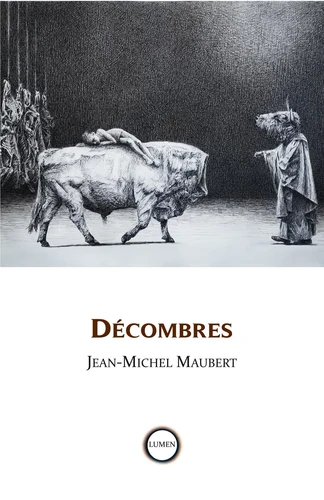

Par ces mots d’une infinie tristesse s’achève Décombres* de Jean-Michel Maubert un livre qui recueille trois textes — Bestiaire, Pénombres, Abattoir — écrits rampants dans la terre boueuse et le sang noir, modelés au plus près de visages fracassés, couverts de peaux déchirées et de corps blessés, poussés dans la rouille et le béton de paysages épais et lourds des souffrances de mille créatures pérégrines, effrayantes-effrayées, desquelles une terrifiante bonté ressue désespérément.

Je ne sais pas si l’on peut parler — et se faire comprendre — d’hyperbole négative pour tenter de qualifier la force tellurique de l’écriture de cette prose époustouflante dans ses mots, ses phrases, ses organisations mêlées, où le sens premier et sacré du mot texte se crée à chaque ligne et page dans un tissage de motifs filés en teintes et sonals modifiés dans l’invariable. Il n’y a alors de négatif que le sens photographique d’un révélateur, la puissance de faire advenir d’étranges beautés troubles, d’apocalyptiques paysages, d’hallucinantes créatures hallucinées, d’infinies bontés et souffrances jointes au milieu des gravats, gravois et ruines d’un monde dont on ne sait s’il est déjà passé – il y a quelques dates à ce calendrier infernal et quelques indices, dans Abattoir notamment – ou s’il va nous submerger bientôt. Loin d’être une négation inféconde, ce « négatif » retient pour mieux les lâcher, contient pour mieux les montrer, l’infinité des possibles humains, rien qu’humains, l’écho nietzschéen est volontaire bien sûr, à cet écart près que Jean-Michel Maubert humanise tout ce qui vit et respire, naît et meurt.

Décombres paraît un an environ avant Le sacrifice du géomètre et autres textes** ; le hasard objectif et heureux de ma lecture en ordre inverse de parution, fut, il me semble, un atout, une chance, pour entrer dans les impressionnantes visions de J-M Maubert. Ce monde qu’on dirait préhistorique et-ou légendaire, translaté dans une époque post-industrielle apocalyptique — Bestiaire — est, à bien des égards, celui du géomètre à venir ; les variations chromatiques des gris, noirs et anthracites comme autant de fils croisés d’une tapisserie onirique ; le labyrinthe comme leitmotiv architectural et image obsessionnelle ; la femme-machine aux accents lamettriens – on n’oublie pas que La Mettrie, le philosophe du 18ème siècle, était médecin, une figure et un personnage centraux dans le livre, notamment dans Abattoir – et d’anti-thaumaturges qui mutile(nt) des bêtes pour créer des animaux-machines dans le quartier des abattoirs qui était comme un labyrinthe ; les ailes, icariennes réellement, i.e nées avec l’enfant, mais icarien est aussi le nom qui désigne le monde du cirque, lequel avance et dépérit, sauf à avoir pu être cinématographié — Pénombres — ; les os, les crânes, les squelettes des morts ou des vifs, bancals, tordus, en miettes, les peaux ternes, toute d’opacité lunaire, les odeurs extérieures et internes, une puanteur d’égout dans la tête ; des agonies éternelles et des blessures inguérissables. Des rêves et encore des rêves sculpteurs de réalités sombres. Des textes, des lettres, des récits, des mémoires et autres cahiers — Abattoir — imbriqués les uns dans les autres, indescellables, autant d’écrits internes pour cimenter les mots qui retentissent d’un livre l’autre ; des Pénombres et métamorphoses illuminées de lumière noire – Kafka, Trakl, Tarr, immergés anonymes dans les images tourmentées, une chapelle de ténèbres – ou quand l’axolotl peut côtoyer Hegel, et l’image à peine floutée de Nietzsche ou plutôt diffractée en reprises déclinées de l’épisode vrai de son effondrement physique et psychique pour avoir protégé un cheval des coups de son maître cruel***, l’épisode biographique est suffisamment connu pour n’être pas nommé. J’ai voulu deviner aussi – ai-je bien fait ? – parmi plusieurs Rhinocéros dont un muni d’une béquille, celui de Dürer, pour être chercheuse et trouveuse obstinée d’indices, le burin du sculpteur apparaissant quelque lignes plus loin ; un porc-épic schopenhauerien ? peut-être même – mais ne suis-je pas saisie par une sorte d’auto-fertilité au contact de ces pages ? – peut-être même une Frida Kahlo imprécise dans ce bref portrait de femme, des yeux noirs intenses, un teint de craie étonnant —( était) blessée, une barre de métal lui était entrée dans une jambe.

Les animaux et les humains ont échangé leurs membres, leurs peaux, leurs visages, indistinctement. Ils sont mutilés, blessés, agonisants, inexistants aussi, soit pour être ce qu’il convient de nommer des morts-vivants, soit pour être conçus par la seule plume de l’écrivain, soit pour survivre sans fin ni faim aux conditions qui mènent depuis toujours à la mort assurée : l’exemplarité du Jeûneur, l’artiste de la faim, l’une des plus fortes assurément. J-M Maubert, qu’on ne s’y trompe pas, ne déroule pas le monde des lamentations, ces Décombres feraient-ils signaux pour les ruines et destructions passées et à venir, réelles ou imaginées. Il y a une joie sombre et antique qui nous ravit au sens le plus fort et ancien de ce terme, un rapt, non une délectation. Et notre âme – quels que soient les sens que l’on donne à ce mot, les philosophes ont des réserves en leurs besaces – en est toute chavirée.

L’âme est en vérité chose étrange sur terre dit Georg Trakl dans un de ses poèmes — vers commenté sur toutes ses facettes par Heidegger dans le chapitre qu’il consacre au poète, in Acheminement vers la parole — **** chose si étrange que les animaux n’en sont pas dépourvus : leur bonté pour les humains, et souffrance comme eux, si l’on voulait être plus que concis. Dans un autre poème, toujours cité par Heidegger : … Un visage animal/Saisi d’azur, devant l’azur sacré se fige. Et le philosophe de poursuivre évoquant la fixité du masque animal pour entrer dans le tacite. Dans Décombres et précisément Abattoir, le troisième et dernier texte, on sait, on apprend, on comprend, on lit que J-M Maubert reproduit, loin, près, l’itinéraire de Georg Trakl, où il opère sinon un renversement, au moins une inversion des masques : ils couvrent les visages humains, tandis que les animaux ont figure d’hommes — oh ! cette araignée qui sourit telle celle d’Odilon Redon — et inversion n’est ni contradiction ni négation. Dans ce monde à la Jérôme Bosch, où l’on croise un agneau-chat, un chien fumeur, une souris chanteuse, on côtoie les pires atrocités et les plus hautes bontés dans un partage inattendu et jamais définitif entre les mondes humain et animal. De Trakl, chez Maubert, on retrouve les traces transposées mais lisibles du charnier de la grande guerre – les horreurs auxquelles il dut – au sens d’obligation – prendre part comme assistant médical ; l’obsession pour la sœur – ici édulcorée tandis qu’elle fut réelle parce que réellement incestueuse pour le poète – la sœur qui, dans Pénombres, a écrit des poèmes géométriques ; aussi l’usage du terme pourriture et synonymes explicites, titre d’un poème, Verfall, parmi les plus célèbres de l’écrivain autrichien.

Ces boucles qui nouent les trois textes de Décombres entre eux et avec le Sacrifice du géomètre à venir en termes de date de publication, se font par le vocabulaire, le choix des mots, leur usage intensif ou rare, ce qui, dans les deux cas, les rend remarquables. L’un des plus visibles, pour une empédocléenne non repentie, est celui de fragment. Certes, mon œil sélectif est coupable, mais les fragments, comme mot, sont si présents qu’on ne peut pas ne pas les saisir pour toute image de l’écriture et du monde écrit, décrit de et par J-M Maubert. Et pour autant qu’on les rapporte – audace de la lectrice emportée par le texte – aux labyrinthes et masques de toutes espèces, les mondes maubertiens faits de mille morceaux dispersés et souffrants qu’il recoud, répare et panse par son écriture colossale, font un univers d’éblouissantes et sombres créatures portées par « le soleil noir de la mélancolie. »

* Editions de l'Abat-jour, Collection Lumen. **Éditions Sinope, novembre 2021** cf archives 13 Janvier 2024 « Tracer une ligne dont il faut penser la brisure serpentine » ; *** (Neal) Il s’était accroché au cou d’un cheval qu’un charretier battait à mort. On l’a emmené à l’hôpital. Depuis, il passe sa vie en institution. **** « la parole dans l’élément du poème ».

en entendant la pluie

et non en l’écoutant, tandis que je lisais, feuilletais, cherchais en moi et hors de moi des étais pour satisfaire l’écriture – le passage au sens – d’un texte dont le silence serait le motif, le dessin et le dessein tout ensemble ; *

écrire ce mot que mon oreille attrape en scie et lance, c’est déjà le rompre et le saisir comme vide sonore … intuition aussitôt démentie par l’explosion nerveuse des gouttes rebondissantes, même si le crépitement de l’averse ne semble pas avoir inversé mes sensations : il y a des bruits qui n’offusquent ni n’offensent un certain silence ; pour n’être pas antagonistes – ce qu’ils sont le plus souvent – les bruits doivent faire échec à tout vacarme et le silence au dénuement.

Je me souvins suffisamment pour l’aller chercher dans l’instant, d’un passage des Essais critiques IV**— intitulé Le bruissement de la langue, titre que j’avoisinai pour la première fois je crois bien à l’une de mes expressions fétiches retenues de Merleau-Ponty le silence bruissant de paroles — dans lequel Roland Barthes rapporte quand et comment il éprouva tout d’un coup au milieu d’une scène sonore s’il en est — des enfants lisant à haute voix en chinois, chacun pour soi mais tous ensemble des livres différents, ce bruissement de la langue dans la musique, le souffle, la tension, l’application, en un mot la jouissance, et confirmait ce que je savais : le silence n’est pas l’atonie, n’est pas l’apathie ni quelque somnolence gagnée sur l’extérieur. Barthes dit un peu plus haut dans le chapitre : bruire, c’est faire entendre l’évaporation même du bruit ce qu’en présence d’un double obstacle pourtant — méconnaissance du chinois lequel était de toute façon brouillé par la lecture simultanée de textes différents — on pourrait croire inaccessible. Ce bruissement de la langue n’est ni le contraire ni l’élimination du silence, mais sa possibilité.

Dans La barque silencieuse, Pascal Quignard rapporte que dans son dernier entretien public, Roland Barthes, peu avant qu’une camionnette funeste ne le renverse, s’inquiétait que le retrait devînt un défi véritable de nos jours. Le retrait, qui ne signifie pas solitude ou isolement, a bien quelque chose à voir – à entendre – avec le silence : pour se rendre invulnérable aux bruits du monde, il faut s’exercer — au sens de Montaigne — à ne pas les faire entrer en soi en dépit de leur présence, le contraire de ce que Quignard lui-même décrit dans les premières pages de Le vœu de silence quand il est vœu de se taire, dans quoi l’on peut être emmuré vivant. Dans une déclinaison moins mystique mais plus actuelle, on songe à qui ne quitterait jamais ses écouteurs emplis de musique — artifice qui devient dépendance — pour n’avoir pas à affronter son semblable comme homo loquens.

Il y a quelque chose d’apparenté à ce bruissement du silence dans la langue, dans la manière dont Jankélévitch décrit l’usage des mots par le philosophe : tourner et retourner (les mots) sous toutes leurs faces, dans l’espoir qu’une lueur en jaillira, les palper et ausculter leurs sonorités pour percevoir le secret de leur sens. Les assonances et résonances des mots n’ont-elles pas une vertu inspiratrice ? que seule la qualité d’un silence qui amuït tout rapport aux sons extérieurs plutôt qu’il ne les supprime – le clapotement d’une pluie qu’on entend bien qu’on ne l’écoute pas — rend possible. Pour le mélomane délicat et savant qu’était Jankélévitch, il y a dans le rapport aux mots que le philosophe se doit d’engager pour penser avec acuité et élégance, quelque chose de pianistique. Il s’agit d’explorer les résonances sémantiques, analyser leurs pouvoirs allusifs, leur puissance d’évocations, jusqu’à vérifier qu’il ne peut décidément aller outre. La phrase et la phrase musicale, ne se peuvent élaborer sans avoir imposé silence aux bruits. Les bruits, pas les sons. On s’étonne que nombre de lecteurs ou mélomanes prétendus aillent aux livres et à la musique sans se soumettre à cette terrible épreuve, la confrontation primordiale à ce silence-là. Née du silence, elle se replie dans le silence, telle est la réflexion du philosophe, l’écriture du poète, la musique du compositeur, la lecture de livres vrais, ainsi dit Quignard. On en viendrait presque à porter un démenti à Leibniz pour lequel toute perception n’apparaît que dans la diminution des imperceptions dont elle procède, ce qui ferait du silence, à le suivre littéralement, un bruit dégradé ou raréfié et conséquemment, des raffuts, tumultes et autres bruits, la référence normée.

Dans un petit livre — Éloge du génie*** — consacré triptyquement à un écrivain (Thomas Bernhard), un pianiste (Glenn Gould), un peintre, Vilhelm HammershØi, l’auteur réserve à ce dernier un éloge du silence dont il fait aussi une énigme. Certes, le silence « peint » – une fois passée la surprise de cette antinomie puissante – ce n’est pas une chimère, ce n’est pas un sentiment. Les pays nordiques appellent vie silencieuse ce que nous appelons « nature morte » : l’expression désigne, par exemple, les tableaux d’Evaristo Baschenis**** où les instruments de musique sont retournés de sorte qu’on ne peut les jouer, qu’aucun son ne peut en venir, qu’ils sont silencieux, pas muets, d’eux toute musique est possible. Le silence, en peinture, c’est (aussi) une pause, une suspension, une absence de lumière, qui font tant d’autres noms nous revenir auxquels nous n’aurions pas d’abord pensé. Pour moi, les Raboteurs de parquet de Caillebotte qui triment en silence bien qu’ils ne soient évidemment pas dans le silence.

* texte pourtant déjà écrit, autrement … le signe que la question m’obsède ? Archives – 15 Août 2022 : les objets de l’été – 7 – ; **à propos d'un film d’Antonioni sur la Chine ; *** Patrick Rogiers, Arléa – oct. 2019 ; ****(1617-1677 qui fit l’objet d’une exposition à la galerie Canesso à Paris du 06/10 au 10/12 2022). Il y eut aussi au Musée Rath de Genève une exposition L’art est-il silencieux ? en 2019.

Analecta, varia et autres spicilèges (4)

Si je suis resté obscur et ignoré, si jamais personne

N'a tympanisé pour moi, si je n'ai jamais été appelé

Aiglon ou cygne, en revanche, je n'ai jamais été

Le paillasse d'aucun ; je n'ai jamais tambouriné

Pour amasser la foule autour d'un maître,

Nul ne peut me dire son apprenti. –

Pétrus Borel, Rhapsodies – (1832)

*

Chez Jean-Michel Maubert, in Décombres *— dont il me faudra parler, tant de puissance encore, tant de visions bouleversantes — je rencontre l’axolotl, le mot et l’animal larvaire et qui le reste, même à l’âge adulte. Cette caractéristique ou propriété, quasi unique chez les êtres vivants, s’appelle la néoténie. Il vivrait encore au Mexique – on l’entend dans son nom – mais c’est à peu près tout, à l’état naturel. Dans Décombres, l’axolotl apparaît sous (une) forme blanche et fuselée (…) ses petits yeux d’or palpitants de la même résignation exaltée. Superbe !

*Editions de l’Abat-jour, 2021

*

« il n’était empli que du plaisir d’être malheureux, de l’horreur du monde, du désir d’en finir. » in Archives, Mademoiselle de Zohiloff, 06/05/2020

*

de l’amphibologie et autres doubles sens :

il a plu

aux nues

de pleurer un peu

le martinet sifflait

*

On rappellera opportunément à ceux qui s’obstinent à utiliser les termes mail et e-mail à l’écrit comme à l’oral, que si la caution d’une instance officielle leur est indispensable – on ne sait jamais ! – pour oser abandonner des mots anglais au profit de mots français, la Commission d’enrichissement de la langue française*, est peut-être là pour eux. Depuis bientôt 21 ans – autrement dit, un bon paquet de ceux-là était encore en couche-culotte ou bermuda – courriel a été reconnu et sanctifié au JO (au Journal Officiel, pas aux Jeux Olympiques, un domaine, le sport, qui – avec la mode et la communication – ont bien enlaidi et appauvri notre langue par leurs manies anglomoches à deux dollars) donc au JO du 23 juin 2003.

*créée en 1996 !

*

Ne pas craindre parfois de parler aux murs puisque les murs ont des oreilles.

*

Chez Louis-Sébastien Mercier, on apprend que la Samaritaine était le nom de la pompe à feu servant à la distribution de l’eau dans Paris. (in Le tableau de Paris – 1781/88)

*

Au secours Balzac ! les rienologues sont au pouvoir !

« Pour ses 800 ans, cette église iconique va vivre une expérience immersive (un spectacle immersif) … église dans laquelle Lully et Sully se sont mariés ! une performance live … et toujours les technologies de pointe ; projections de visuels ; le public interagissant avec l’acoustique… » ! recopié tel quel après quelques instants pour reprendre mes esprits.

Voilà, voilà à quoi l’on arrive pour avoir laissé la plume – le clavier – à des sots qui, non contents d’ignorer le sens précis des mots – iconique, technologie, visuel – se gargarisent de la bouillasse contemporaine – immersif, interagissant – sans oublier l’anglolaid – performance live, ni le n'importe quoi (je manque de mots) une église (qui) va vivre une expérience ... Les sommets du ridicule sont quand même atteints avec « l’église dans laquelle Lully et Sully se sont mariés ! ». Ça alors !

*

La bouillasse est multi-quotidienne, nous sommes cernés : toujours dans la presse — mais les échanges de courriels avec tous organismes et administrations ne sont pas en reste — trois prélèvements frais du jour :

— une situation malaisante ; — une entité globale unique ; — toutes les urgences seront techniquées sur place ; — sa nouvelle coupe capillaire lui scie à ravir ...

*

Dans la Rome antique, un chamulchus désignait un haquet pour le transport des matériaux lourds, tels des blocs de marbre, des colonnes, des obélisques, etc. Chamulchus … on s’empresserait bien d’inventer une phrase juste pour avoir à l’y glisser, ou, nonobstant ce qu’il désigne, le faire gambader entre les nuages … chamulchus chuchoté hors prononciation académique devient un chuchotis délicat … chut.

*

Dans la Grèce et la Rome antiques, on appelait diploma le document ou passeport de deux feuillets (di) que l’on transmettait à la personne qui pouvait/devait lever tous les obstacles sur votre route dans le cadre d’une mission d’Etat ; ce qui n’est pas loin de signifier qu’il permettait quelques privilèges à qui le recevait … chut.

*

(inlassablement : Gaston Miron – inlassablement : L’homme rapaillé)

Nous sommes nombreux silencieux raboteux rabotés

dans les brouillards de chagrin crus

à la peine à piquer du nez dans la souche des misères

un feu de mangeoire aux tripes

et la tête bon dieu, nous la tête

un peu perdue pour reprendre nos deux mains

ô nous pris de gel et d’extrême lassitude

*

Après les « livres de l’été », la « rentrée littéraire » d’automne, puis la « saison des prix », voici la « rentrée littéraire d’hiver » qui précède forcément celle du printemps.

Arcimboldo et Vivaldi sont dans le même bateau … qui vient de couler.

*

Armance, 3 ans fermes, insiste pour dire que le matin elle se dépyjamaille puisque, n’est-ce pas, ôter un habit c’est se déshabiller …

*

Pratiquer l’art de la « robe de chambre pleinière », une mission quotidienne difficile à tenir.

*

D’azur à l’âne d’or passant ; l’écu sommé d’une couronne de feuilles de chardon et de perles alternées, et timbré d’un casque ailé posé de trois quarts, la visière ouverte, avec les lambrequins des émaux de l’écu ; pour cimier, une étoile d’argent ; pour supports : à dextre, un dragon de sinople armé et lampassé de gueules, colleté et enchaîné d’or ; à senestre, une syrène de carnation ; et pour devise : Aurea patientia ex mente devina.

Telle est, sous la plume d’un contemporain, la description du blason que Pétrus Borel – le républicain frénétique – demanda qu’on lui fît pour orner l’Âne d’or, la revue qu’il fonda tout juste à côté de la Revue pittoresque qui ne satisfaisait pas suffisamment son goût prononcé pour la fantaisie, pour le dire vite. Selon ses propres termes, il voulait en faire un écrin littéraire, c’est pourquoi il le plaça sous le parrainage conjoint des Lucien, Apulée, Érasme, Quevédo, Boccace et … Saint-Evremond. En cette liste prestigieuse, nous ravit plus que tout la présence de notre élégant Normand, avec elle, celle d’un dragon, animal qui, pour moult raisons, croise souvent mon chemin.

*

Coquecigrue : oiseau fantastique ou chose de peu, de rien.

Jamais la langue française de m’éblouir ne cessera.

*

« Adonc le Père Ubu hoscha la poire, dont fut depuis nommé par les Anglais Shakespeare » : Alfred Jarry qu’on ferait bien de prendre en infusion chaque matin pour aller mieux que bien. Et comme deux plaisirs s’additionnent sans se fondre, la citation est en exergue d’un article de J. L Steinmetz consacré à notre bousingot et frénétique lycanthrope préféré. (L’ouïe du nom : Pétrus Borel, in Littérature n° 33, 1979).

*

Toute promesse de partage d’huîtres fait (aussi) promesse d’incursion en antiquité grecque : la coquille, un réceptacle si facile pour y glisser le choix d’un nom à bannir de la cité, ne pouvait échapper aux Athéniens malins (l’usage d’un tesson de céramique en cas de pénurie, mais le terme ne changeait point, ostrakon, ὄστρακον.) Le citoyen dont le bannissement était décidé à la majorité simple, partait pour une période de dix ans sans perdre pour autant ses biens, l’éloignement politique valait plus que tout ; Socrate – qui n’avait aucun bien – le refusa à Criton et ses amis, qui en avaient organisé les conditions acceptables, certes en fuyant plutôt qu’en subissant un bannissement officiel, mais sur le plan politique la gravité était la même. L’ostracophorie, à laquelle donc il ne fut pas stricto sensu soumis, était un scrutin purement arithmétique et sans débat, seul le nombre des coquilles d’huîtres contenant le nom du banni suffisait, au moins six mille et vous voilà sous dix jours au loin pour dix ans. Des nuances et des modifications intervinrent au fil du temps, mais qu’elle s’appelât pétalisme (à Syracuse, sur des feuilles d’olivier) ou ostracisme (à Athènes) l’exclusion de la Cité était la pire honte. Je propose que toute agape ostréicole commence par une cérémonie semblable — histoire de réfuter, bannir et oublier les faux frères et les vrais chicaneurs — le tout sous un olivier ou ce qui en tiendrait lieu.

*

Voici pourquoi j’aime Michel Chaillou : il a le style pour préoccupation constante dont il dit qu’il est pour lui le « sujet profond » d’un livre, l’histoire n’en est que le « sujet apparent ».

*

L’huître est décidément formidablement adaptée à toutes les formes de métaphores et autres analogies : quand Jean Paulhan, dans un petit carnet que sa petite-fille – qui le réserve aux autographes – lui tend, écrit « Si j’étais une huître, je ne cultiverais pas ma perle. » que veut-il dire exactement ?

*

Une vie dans le monde,

Une poussière dans l’univers,

Nous ne sommes qu’excerptio.

In Ce beau silence de flocons et de plumes

*

Lucien de Samosate, apprenti sculpteur chez son oncle, comprit, ayant cassé une table de marbre, qu’il lui fallait abandonner l’atelier pour les études. Il était Syrien, parlait araméen comme Jésus de Nazareth, le médecin Galien et le romancier Longus – qui ne sont pas du tout contemporains les uns des autres – mais sa passion pour le grec l’emporta ; il l’étudia dans les meilleures écoles de l’époque, en Ionie – en maîtrisa la plus subtile expression, l’attique.

*

Si le féminin grammatical est souvent marqué par un « e » — mais pas toujours, très loin s’en faut (la vérité, la splendeur etc. et tous ceux de même farine) — il y a danger à s’en tenir là pour seule rengaine. On peut s’amuser à le vérifier en passant du masculin au masculin-agrandi-par-un- « e » sans précaution, cela donne, écrit à la très très va-vite certes, mais sans barbarisme :

Le cuisinier venait d’allumer sa cuisinière quand, dans la pièce d’à côté, la secrétaire avait savonné son secrétaire et le médecin présenté sa médecine secrète. Par la fenêtre, on apercevait le jardinier s’agiter devant la grosse jardinière, un pèlerin affublé de sa vieille pélerine passait au bout de la rue sans un regard pour la grand-place où, debout sur une tribune le tribun s’égosillait, ni le restaurant où l’avocate mangeait tout cru l’avocat qu’elle malmenait. Chez lui au repos, derrière ses rideaux, le marin s’extasiait devant la marine qu’il venait de regagner de haute lutte. Au doigt du chevalier brillait sa chevalière, lisait-on en titre d’un roman qui se voulait drôle à la vitrine du libraire… Mais pourquoi donc, ou pour qui, ce curé peu catholique réclamait-il la curée par affichage à la porte de l’église ?

*

Apprenant qu’il y a 100 millions d’années et plus, des rosiers sauvages fleurissaient, j’ai subitement plus de sujets de réflexion dans un seul pétale de rose que dans l’univers tout entier ; et puisqu’on affirme aussi en avoir trouvé traces avant le crétacé — soit au carbonifère, 200 millions d’années et quelques grains de poussière — j’ai même, en y songeant bien, un léger vertige.

il reste à dire

j’ai un trou dans la tête

y sont logés

tous mes mots à venir

*

les ruines

grusinent

grain après grain

s’évanouissent

*

la neige tombe

le monde bouloche

*

brisures cassures fêlures blessures

fractures ruptures ratures

biffures griffures

je demeure

écriture

*

aux braises rouge orange

les cendres vernissées

aux diamants roses égrisés

l’ambre l’émail

de bronze d’airain

d’acier

je suis feue

*

sur la page blanche du ciel

sont piquées en sequins

des lettres bleues

*

au bout du monde

les heures marchent à l’envers

à l’horizon passe la mer

alors les pendrillons du temps

piétés de velours noir

s’illuminent

*

autour de mon silence

j’ai dessiné un péribole

pour m’enchâsser

*

un dragon de paille et d’or

dévore le sol

au-dessus d’un vertige

il m’engloutit

*

oooh

tant de bruits qui jamais ne cessent

épuisent mon ouïe

et brisent ma maison

*

attendre la première fleur éclose

où les neiges déclosent

boueuses en leur disparition

*

N’en faire qu’une bouchée ou le(s) manger tout cru.

Précédemment titré Le cru et le recuit (2018) – ce qui suit (entièrement revu et corrigé de ses imperfections) s’est rappelé à moi par et grâce à une opportune remarque d’un excellent avisé et fidèle lecteur du billet précédent De l’ironie.

Un(e) quelqu’un(e), un jour de basse inspiration, me prêtant une « nature » sarcastique — ce que je pris et continue de prendre pour une offense et un contre-sens, offense parce que contre-sens — je rédigeai les lignes qui suivent :

je ne me savais pas cannibale, carnivore oui, omnivore d’abord, mais cannibale, non, car de tous les mots et maux dont on me charge pour nommer ce qu’on me reproche, j’entendis aussi celui de sarcastique, ce n’est pas sans rapport. Pratiquant la rumination pourtant réservée aux herbivores – par déformation professionnelle et goût privé – je me suis mise à mâcher, mâchouiller, remâcher, régurgiter ce mot.

Parce qu’il appartient à la catégorie bouchère, le sarcasme – qui signifie arracher la chair n’est-ce pas, σαρκάζω – fait toujours un carnage. (Sans oublier un sens attesté encore au xiiie siècle qui l’oppose au carême, ce temps interdit de viandes et autres nourritures carnées avant les fêtes pascales.) Le sarcastique accomplit ainsi les basses œuvres de dépeçage, découpage, que sais-je encore, étripage peut-être – n’ai-je pas vécu une partie de mon âge en ce coin normand qui fleure bon la pomme, le calvados, la crème double et… les tripes à la mode ? On est toujours rattrapé par les entrailles qui font ripailles et rimailles… un vrai bain de sang !

Mais quittons ces abattoirs d’occasion et faisons un peu le larron.

Pratiquer le sarcasme ne se peut, étymo/logiquement, sans une certaine cruauté – un mot cher à Clément Rosset* – qui vient de crudité, cru s’opposant à cuit dans les sociétés initiales, comme disent les ethnologues d’aujourd’hui. Lévi-Strauss préférait traditionnelles, gardiennes de leurs traditions, résistant à l’entropie. Il y a bien des chances qu’en ces temps et ces lieux d’antan, la Sarcophaga carnaria fût de compagnie le premier animal : la mouche grise mangeuse de viande, à moins d’avoir été gobée sans sommation par le terrible et aujourd’hui disparu Sarcosuchus, un crocodile sans limite et sans pitié. Dans tous les cas, les mangeurs de chair se mangent entre eux dans un sarcasme réellement accompli qui ne manque pas de mordant. Victor Hugo appelle bourreau cette plaisanterie cruelle qui cloue ceux qu’elle atteint au pilori de l’offense pour mieux l’anéantir. Est-il des sarcastiques ignorant qu’ils le sont ? la faute en serait vénielle avec l’assentiment de Socrate pour qui nul ne fait le mal volontairement. A quoi il faut rétorquer qu’on ne peut manger – qu’on dévore, broie ou engloutisse – sans savoir que l’on mange …

Pour peu que vous le voulussiez**, il vous serait possible d’éviter de mettre votre interlocuteur sous emprise par sarcasme, le maintenir sous l’étau de telles puissantes mâchoires et l’achever d’un coup de dent. Incisif et pointu, le piège mortifère se referme, il ne peut s’agir que d’une mise à mort, loin de toute drôlerie, de tout faire-semblant. Le sarcastique est un sacré tueur. Aussi, si de loin croyez en deviner, si pensez en avoir près de vous, si jugez votre air gâché par sa proximité, si voyez se déployer au loin les mouches sarcophages, les pamphiles voraces et oublieuses, si à votre tour voulez faire mouche en visant cette cible et vous montrer mouche plus fine qu’indicateur de police ou espion révolutionnaire, il vous faut raison garder. Le sarcastique de l’espèce chevillard, louchebem, viandeur, n’a rien d’un enfant de chœur. Il n’est point gentillet usant de quolibet – quod libet, ce qui plait – à moins d’envisager qu’en plus d’être assassin il y prenne plaisir … je me mets à l’instant à envisager sérieusement la profondeur de cette boutade enfantine : celui qui l’dit qui y est !

Planter ses dents carnivores et cruelles pour que coule le sang, se repaître du cadavre, s’en lécher les babines : tel est l’homo sarcasticus qui partage avec l’homo diabolicus le défaut d’aimer la renommée. Il ne pratiquera jamais le sarcasme à l’encontre d’un inconnu, son rictus sardonicus se doit de résonner de par le monde : en conséquence, qui se fait accuser de manier le sarcasme se doit de rappeler à son sycophante sans conséquence qu’il se donne du mal pour rien : un gentilhomme ou femme en sa gentilhommière – il se peut que voici là une sorte de métaphore pour désigner celui qui préfère son chez soi que paraître au dehors*** – aime l’impertinence, la plaisanterie, l’ironie**** évidemment, l’ironie toujours, fouailler, disputer, gourmander, se moquer un peu, remettre en place, analyser, synthétiser, dépasser les platitudes par piques, pointes et saillies, se draper en sa fantaisie, ne manquer ni redan ni ressaut, décocher et décrocher à propos… Mais le sarcasme, anagramme de massacre, n’est point de sa manière, n’est point de la mienne.

*Le Principe de cruauté. Editions de Minuit, 1988. **admirable conjugaison, in Pétrus Borel, Croque-mort (1840) *** c’est un peu moi, en somme ****la socratique, telle que décrite dans le billet précédent …

de l'ironie.

Mentir, c’est formuler le contraire de ce qu’on sait ; ironiser, le contraire de ce qu’on pense pour que l’interlocuteur abandonne toute polémique par effet de surprise. Le menteur ne veut pas qu’on sache ce qu’il cache en mentant, l’ironique – ou qui se prétend tel – voudrait qu’on devine ce qu’il ne dit pas, en prenant un plaisir bien solitaire à signaler sa manœuvre, par un mot, un geste, une mimique, un changement de ton, et être reconnu dans son ironie. Dans le premier cas, il n’y a pas de « technique », il suffit de s’emparer du contraire de ce qu’on sait qu’il faut avouer, il y a un mobile. Dans le second, le maniement de ruses plus ou moins grossières signale une distance à combler entre ce qui est dit et ce qu’on voudrait qu’il soit compris … c’est, fréquemment mais pas seulement, le lieu de l’antiphrase : tout le monde comprend, alors qu’il fait mauvais temps, celui qui s’exclame « comme il fait beau ! » … ce genre de facéties peut satisfaire à bon compte, les bons comptes faisant les bons amis.

Mais l’ironie est aussi un double langage au sens du double-jeu, de la tartuferie, quand celui qui l’annonce — dans ce cas, toujours a posteriori, une fois que le mal est fait — éprouve le besoin de justifier bévue, maladresse, petitesse ou attaque : il avoue avoir usé de l’ironie, que l’interlocuteur n’aurait pas saisie, reconnue, comprise ; cet aveu nécessaire après coup contient une malhonnêteté, la véritable ironie se reconnaît d’emblée, elle n’a pas besoin d’être nommée, elle prend celui qu’elle vise pour digne de la reconnaître et ne répartit pas la finesse sur elle-même et la balourdise ou la stupidité sur celui qui en aurait manqué la portée ; l’ironie se marque au fer rouge de la sincérité, alors qu’en se prétendant ironique pour justifier des propos inaudibles, on fait la preuve du contraire.

Ces deux ironies se distinguent dans leurs intentions, leurs destinations et leurs objets. La première est à la loyauté, la spontanéité, ce que la seconde est à la fourberie. Dans la première, l’énoncé est porteur d’un sens qu’il n’est pas nécessaire de décoder : il est clair – si l’on peut dire – que saluer le beau temps alors qu’il tombe des hallebardes, non seulement génère un effet comique – c’est le but recherché – mais ne prend pas celui à qui l’on s’adresse pour un imbécile, c’est même le contraire, on sait qu’il mesure et saisit cette habileté de parole de laquelle il se fait complice. Dans la seconde, l’énoncé contient une intention implicite dont dépend la réception du propos : si elle contrarie l’énonciateur railleur, il dégaine dans l’instant l’arme de la dissimulation respectable qu’il appelle son ironie, sa malice, son talent à lancer des pointes et son esprit de légèreté. Tandis qu’il se désigne comme un chevalier blanc, il prend l’autre pour un crétin, à lui la probité, à l’autre les égarements. Cette ironie blessante et consciente de l’être, s’exerce contre les personnes plutôt que les objets ou les circonstances. Voilà pourquoi, bien qu’elle s’efforce d’être doucereuse, elle est acide, amère, voire humiliante. Malheur à vous si vous osez relever l’offense, il vous en coûtera une salve supplémentaire, définitivement vous n’êtes pas à la hauteur de celui qui se prétend ironique et léger alors qu’il envoie l’artillerie lourde. Evidemment, pour se sentir puissant – tout en jurant le contraire – l’ironique n’a ni argument, ni raisonnement à vous opposer, c’est bien pour cela qu’il brandit son droit à l’ironie.

L’ironie véritable se moque de l’ironie : elle est alerte, immédiate, elle ne sert pas d’excuse mais de moyen pour une fin toujours supérieure de laquelle elle se « détache » comme moyen. — Socrate la maniait avec adresse ; un jeu de l’intelligence, un jeu de l’esprit sous la forme prétendue d’un non-savoir qui se fait savoir et s’amuse à retourner les fats comme un gant. Feindre l’ignorance est une attitude, un comportement, qui, en soumettant autrui à un questionnement rude et malicieux tout ensemble, l’oblige à fendre l’armure de ses prétendues connaissances et compétences alors qu’il se voyait déjà, tel Hippias, lui faire la leçon. Hippias qui ironise pour se sortir d’embarras, finit par être acculé à l’aveu qu’il ne voulait pas faire, sous les applaudissements de Socrate, qui, il faut le dire aussi, ne rate pas une occasion de rendre la monnaie.

L’autre caractéristique de l’ironie négative, celle qui se sert de ce qu’elle ne sait pas pour se pousser du col sur le registre de la moquerie ou de la raillerie c’est l’étalage de ce qu’on ne lui demande pas. Hippias met en avant ses ambitions, ses relations, ses qualités d’omniscient … se mettre à la disposition de tous pour discourir, dit-il. Il n’en fallait pas tant pour que le malin Socrate aiguise sa vanité … ou quand l’ironie se retourne contre l’ironique, incapable de déceler les indices et fermé à toute perspicacité. La précipitation à se faire valoir, se vanter, en lieu et place d’une réponse sensée – dont la première marque serait l’aveu d’ignorance du sujet abordé – doublée d’un sarcasme qu’on baptise ironie croyant en alléger les effets, cette précipitation est un comportement de pouvoir qui ne dit pas son nom, mais échoue dans l’impuissance et se dilue dans l’ironie mordante, celle qui s’en prend à la personne. L’ironie, une lame à deux tranchants, l’une dénigre dans une jouissance possessive, l’autre adoucit dans la complicité partagée. Alcibiade, vaincu par la douce insistance d’un Socrate qui ne ménage pas ses moqueries ni ses refus, finira par se remettre en question. L’ironie est venue à bout de sa suffisance et (l’) a éveillé de sa torpeur.

Au début de son essai*, Vladimir Jankélévitch considère l’« l’ironie élémentaire » – comprenons celle qu’on manie sans précaution – trop cruelle pour être vraiment comique et lui dénie toute intention de servir l’amusement, la légèreté ou l’euphémisation d’une attaque, développant la métaphore d’une cage derrière les barreaux de laquelle se trouve le danger. L’ironiste ou l’ironique joue à se faire peur, il ose avancer une fausse vérité pour ne pas perdre la face : il se ment à lui-même autant qu’il ment à l’autre, à cette différence que ce mensonge est faux, c’est un jeu de dupes, chacun sait que l’ironie cruelle est formulée, fabriquée pour être cruelle justement, pour alimenter une éristique stérile qui repose sur des procès d’intention non sur une réflexion. De quelle culpabilité ou orgueil tus, celui qui répond par l’ironie mordante et cruelle à une question, proposition, demande, peut-il bien procéder ? Dans quel but paralyser l’interlocuteur par des attaques ad hominem plutôt que se laisser gagner par une démangeaison socratique de connaissance ? Dans le jeu incertain entre ironie cruelle et ironie philosophique, souvent la première l’emporte, il arrive que le philosophe soit impuissant devant des attaques injustes, Socrate boira la ciguë. Les ironiques qui devraient, pour les siècles des siècles, en concevoir leur mauvaise conscience – et Jankélévitch dût-il être contredit – n’ont pas occasionné une gêne durable, ni une aporie profonde hormis en philosophie. Les saillies ironistes blessantes se fécondent dans l’autosatisfaction de « gagner la partie » contre ceux qui opposent raison et libido sciendi à l’illusion des idées communes : il y a une part de cynisme – un moralisme déçu, dit Jankélévitch – dans le dilettantisme du paradoxe et du scandale, i.e l’ironie infondée de la moquerie gratuite. Si l’on approfondit encore la sorte d’hébétement dans laquelle on se tient quand on nous oppose une ironie cruelle plutôt qu’une réflexion, on rencontre une indifférence d’autant plus insupportable si, par malheur, elle vient de quelqu’un d’éduqué ou lettré et révèle non une faiblesse passagère mais une structure, un fonctionnement. La réponse ironique ad hominem à une proposition disons « intellectuelle », de celles qui mériteraient un échange fourni et argumenté révèle une négation de la valeur de l’esprit, l'esprit qui, pour vous, l’emporte toujours sur la frivolité et le rideau de fumée d’une saillie qui se prétend ironique. Jankélévitch la nomme la pseudologie ironique ; et de la feinte** quelque chose comme l’art de l’évitement, un maniement de l’immédiateté qui joue et se joue dans le cadre étroit de la « bonne conscience » et décide – sans sortir du cercle, sans ouvrir la cage – qui n’y entre pas : l’ironique cruel et blessant ne décide pas qui entre, mais qui-n’entre-pas, il prononce l’anathème qui, par définition, n’a besoin d’aucune légitimité rationnelle, le tout avec le sourire – à califourchon sur le mensonge et la vie** – ou la condescendance. La mendacité est l’une de ses composantes, sans laquelle elle ne pourrait atteindre son but. Paradoxalement ce serait par dénigrement de lui-même que l’ironique ironise, point de vue défendu par Pierre Hadot*** qui reprend une signification commune à Aristote ou Théophraste contenue dans le grec eironeia : se montrer inférieur à ce que l’on est. Pour ironiser parfaitement, l’interlocuteur, quand il se fait adversaire, ne ménage pas ses efforts pour paraître sans défense, mais à la différence de l’ironie socratique, l’ironie blessante n’échange pas, n’écoute pas, elle impose l’idée de la nullité de ce qu’on lui dit eu égard à ce qu’il veut entendre. Ce n’est pas à une aporie qu’il nous mène – celle-ci demande une réflexion dont la conclusion est inaccessible ou indécidable – c’est une fin de non-recevoir emballée dans une politesse immodeste ou pour le dire comme Cicéron****– un air de bonne foi.

* L’ironie. ** ibidem, c’est le titre du chap. 2 ; ibidem. *** in Exercices spirituels et philosophie antique. « La figure de Socrate ». **** in De oratore, Livre 2, ch. LXVIII

[cf, dans le même état d'esprit, ibidem Archives Décembre 2023 : de la dévotion. ]

/image%2F2226645%2F20161227%2Fob_9506b1_brancusi.jpg)