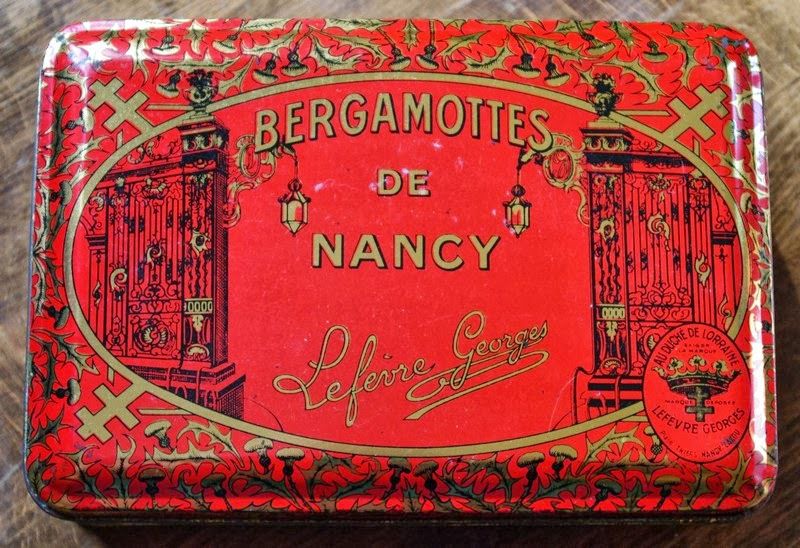

2 cm x 2 cm = 4 cm2 de pur bonheur

Non, la bergamote n’est pas la spécialité de Bergame, mais le fruit du bergamotier. De la Lombardie à la Calabre -j’y reviens- c’est toujours l’Italie. Mais point encore la Lorraine. Avec ou sans sabots. De quelle diablerie ce sortilège géographique est-il l’annonce ?

Mystère et boule de gomme. Gomme historique plutôt… qui colle (encore) un peu à la Sicile, si l’on veut bien retenir que René II de Lorraine fut aussi roi de notre île. Dernier quart du XVème siècle, René grandit dans les terres angevines de son grand-père, et la Lorraine, il la gagne à la loterie des héritages et des successions nobiliaires ; la Sicile, partie prenante du Royaume de Naples, lui fut offerte pas des sujets en révolte, juste avant que le roi Charles VIII ne la lui interdise, pour se la mieux réserver… Avec autant d’embrouilles royales et guerrières on a pu jaboter approximations fruitières et botaniques aux fins de croire que la Lorraine connaissait la bergamote depuis ces temps-là. Lui dessinant même un itinéraire édifiant : de l’Italie à Nancy par les pèlerinages jusqu’à Saint-Nicolas-de-Port, basilique érigée par…. notre René le Lorrain, ci-dessus rencontré ! Mais comment attester l’arrivée sûre et certaine du fruit du bergamotier en ces temps, en ces lieux. Et pourquoi là ?

Bergamotte (sic) est un fruit d’odeur, dit Le cannamesite français ou nouvelle instruction pour ceux qui désirent d’apprendre l’office (….) ouvrage de MDCCLI, qui poursuit : (…) tiré d’un poirier bergamotte* : on dit que l’origine vient, de ce qu’un certain Italien s’avisa d’enter une branche de citronnier sur le tronc d’un poirier bergamotte ; on les confit de même que les citrons ; on peut les confire par quartiers, par zestes ou entiers, cela dépend de la beauté des fruits & de la volonté des Officiers**… Mais non, la bergamote dont nous parlons n’est pas celle-ci ! La nôtre vient de Calabre –la revoilà ! et la vérité bonbonnière sort certainement des chaudrons d’un certain Lillich, confiseur de son métier, qui aurait eu l’excellente idée d’ajouter quelques gouttes d’essence naturelle de bergamote à du sucre cuit, cela se passe dans la seconde moitié du XIXème siècle.

Bien que nettement plus factuelle, je préfère cette histoire : elle sent si bon déjà ! La Bergamote de Nancy va y perdre un ‘t’ mais devenir pour toujours, la quintessence de toute délectation terrestre, et peut-être bien céleste. Je parle pour moi, bien sûr.

*ce qui s’est avéré faux pour nos douceurs lorraines

**qu’on se souvienne que les Officiers officient aux Offices (cuisines) !

L’origine exigée calabraise de l’huile de bergamote est fixée dans un cahier des charges. Rarement obligation ne fut si douce à mes papilles. Le bonbon qui tourne et tourneboule en bouche bien qu’il soit parfaitement carré, a fait un long et beau voyage si l’on s’en tient à son substrat : sans le bergamotier de Calabre, point de Bergamote de Nancy. Je reste confondue devant tant de précisions, et ce n’est pas fini ! couleur, poids, goût, emballage, boîtage… les accords parfaits de la concision et de la justesse comme conditions d’accès à l’excellence. Que ne garde-t-on un peu plus souvent cette règle majeure, qui vaut en confiserie, en musique, en écriture…. Une forme d’austérité pour parvenir à l’élégance. Simplesse (terme encore en usage aux premiers âges de la Bergamote (ma révérence…)) et sobriété des ingrédients, générosité somptueuse du résultat.

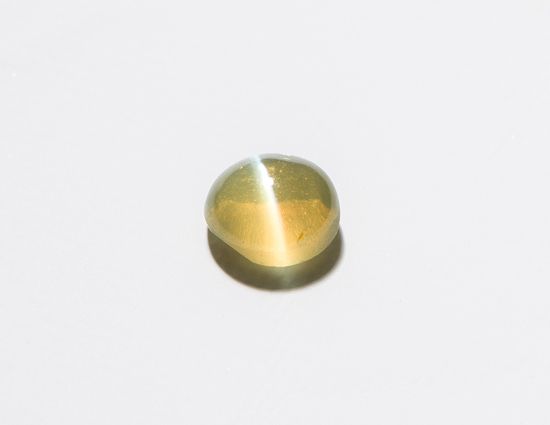

Chrysobéryl au palais de toutes mes gourmandises, pierre précieuse jaune-or, jaune clair, jaune citron, ambre, cuivre, qui a peut-être emprunté son ocre doré à la mirabelle, autre délice lorrain, autre malice, autre célébration d’un bout d’enfance si colettien. Les Bergamotes de Nancy comme autant de tesselles pour des mosaïques plus sûrement passées qu’à venir, et d’erratiques bulles d’existence qui crèvent en surface comme lave d’un Etna ancien tout à coup réveillé : la marmite où cuisait la confiture de mirabelles -et à côté celle des quetsches, violettes et oblongues comme des chapeaux d’évêque- je ne cessais d’en observer les métamorphoses, instruisant sûrement déjà là, une fascination cristallisée pour le cratère du volcan empédocléen.

Sans le savoir, bien sûr. Bien sûr ! Par quels chemins et dans quels enfouissements imparfaits les pavements de ces itinéraires d’un autre âge sont-ils revenus ? et comment le petit quadrilatère gorgé de sucre, de lumière et d’enfance, dans une papillote de papier cristal qui excite les yeux et les doigts, minutieusement et individuellement enveloppé pour mieux impatienter la langue, comment deux à cinq grammes de sucre d’orge élémentaire alésé au laminoir des ateliers, comment se peut-il qu’un si simple bonbon fasse éclater tous les savoirs constitués et reparaître d’anciennes et archaïques émotions ?

[Merci à Fr&Fr d’avoir rapporté de leurs pérégrinations estivales ces petits morceaux des vacances mosellanes -Nancy est bien en Meurthe-et-Moselle, mais je 'vacançais' à Metz, Moselle- de mon enfance. Ou comment, d’une confiserie à une synecdoque, on bâtit une existence entière de gourmande.]

[Clin d’œil amical à Denis M.]

...“sur la paume tendre de la terre, la ligne sublime des Temples.”

Je cherche. J’ai ce petit livre d’André Suarès, Temples grecs, maisons des dieux. C’est sûr. Je l’ai lu et feuilleté tant de fois. Sa couverture glacée et blanche, l’encre bleue de son titre et du nom de son auteur. La petite édition ‘Granit’ existe-t-elle encore ? Le voyage du Condottiere, beaucoup plus connu et reconnu, même format, me nargue un peu. Il a échappé à ma propension native à l’entropie aussi je le regarde en coin. C’est l’autre que je cherche. L’antidote à la Sicile de Maupassant. Se remettre de l’avoir lue si mal écrite, pour ne pas dire décrite, car ce mot ne convient pas. Voilà deux jours que je cherche. Il n’y a que trois solutions : dans les espaces réservés à l’antiquité en général et en particulier ; dans le maquis des livres ‘siciliens’ par leurs auteurs, par leurs sujets, romans, histoires, en français, bilingues… ils sont plusieurs dizaines ainsi épandus plus qu’ordonnés, jonchant le parquet en petites piles bancales, instables, ébranlables, pour être saisissables ; enfin, et c’est la pire supposition mais aussi la plus sicilienne, dans un Chaos majuscule prometteur de tous les Cosmos à venir.

Je vérifie une fois encore que certains écrits laissent leur marque plus sûrement dans mes souvenirs que leur trace sur mes étagères. Je persiste, pugnace et entêtée : je suis sûre que ce livre se cache devant mes yeux.* Je dilapide le temps et désentasse l’espace et franchis l’invisible point où ma volonté improductive se transforme en rage salutaire. Je passe et je repasse les yeux que j’ai au bout des doigts sur les dos des ouvrages qui s’alignent et se serrent, les premiers servis d’une brève et lointaine décision de rangement. Je traverse ainsi mythes et philosophies. Aller-retour. Je m’arrête aussi. Ne pas s’attarder dans l’émotion. Celle des découvertes qui furent d’immenses rencontres. A jamais. Pour toujours.

Je pratique les nano-trêves. Les mini-armistices. Les capitulations infinitésimales, mais ni la fuite, ni l’exode. Ni la désertion. L’abdication n’est pas de mise. Faire diversion. Mais ne pas renoncer. Ma certitude est plus forte que sa ruse. J’y retourne. Je recommence. Et le trouve. Coincé-bloqué entre Sappho et les Sophistes,** dans une légère distorsion de l’ordre alphabétique, Suarès. Moins de soixante-dix pages de texte d’Agrigente à Paestum [qui n’est pas en Sicile je vous l’accorde, mais on ne va pas bouder son plaisir, Vidi Ego Odorati Victura Rosaria Paesti ] passant par Ségeste : le Temple, plus que solitaire, il crée la solitude. Jusqu’à Selinonte, le sépulcre des temples et des dieux au berceau. Il me semble, relisant ces mots, tous ces mots, si justes après tant d’années, rattraper sans la moindre déchirure un long sanglot mélancolique et doux. Et retrouver la puissante conviction de procéder d’un destin qui me dépasse et me survivra.

*cf archives de mars : carton rouge pour mes livres. Depuis cette date, on peut noter une (légère) amélioration. Des mains complices sont venues arranger cela, sans pouvoir tout ranger pour autant… mais le livre dont les lignes de Mars furent l’occasion, toujours pas retrouvé, lui !

**on le voit (à peine) sur la photo... étagère du haut, au milieu ou presque... le buste c'est Hippocrate, Socrate lui, invisible, est au bout, à gauche...

Cher Guy (Henry-René-Albert)

Votre voyage en Sicile. 1885.

Vous ignorez, bien sûr, la dévotion fébrile, ancienne, mystique et rationnelle tout ensemble que je porte à cette île. Ce serait refaire l’histoire à l’envers et supposer que mon existence eût pour vous quelque importance, au-delà du fait commun qu’il se mêle aussi dans mes veines un peu de sang lorrain et pas mal d’autres par les ascendants desquels nous descendons. Tous un peu.

La Normandie, terre de Sicile. Oui, mais ça dépend. D’où les Conquérants partirent s’installer, et le roi Roger II, c’est la mienne. La Basse-Normandie, celle, sans rire, du village de Hauteville, un petit coin de campagne d’où une véritable et constante immigration, quelques centaines de Normands par an depuis les années 1010 et pendant un siècle environ, s’en furent par-delà les mers et les terres prendre racine tout là-bas. N’empêche que cela suffit pour créer des liens…. Bon, l’histoire de ces XIème et XIIème siècles est franchement compliquée, mais retenons, vous et moi, que Roger II et son fils Guillaume (prénom de tous les Normands depuis plus ou moins toujours) et son petit-fils, Guillaume, et leur ancêtre Tancrède, et sa douzaine d’enfants, tous paroissiens du Diocèse de Coutances, trouvèrent aux rivages méditerranéens du Sud plus de vertus qu’aux plages cotentino-manchotes*… Retenons encore, de Robert en Roger, des successions qui se succèdent avec succès, de frère en frère en fils. La Sicile normande, c’est lui, le deuxième Roger ! la chapelle Palatine aussi.

Ces Normands-là n’ont pas chipoté. Ils ont carrément conquis Palerme en 1072. Mais pas seulement. Et la Palatine, celle dont vous dites qu’elle est la plus belle qui soit au monde, ce dont je doute, est enclose dans l’ancienne forteresse construite par les Normands. Et puis plus rien. Plus rien dans votre texte. Ma déception est immense. Et pas seulement là. Franchement, la beauté colorée et calme, qui vous fit pourtant quelques lignes plus loin une si violente impression, me laisse, quant à la l’impuissance des mots, totalement pantoise….

Et tout défile un peu comme ça, en remarques naïves, ou plutôt terriblement banales, alors que tout, tout vous dis-je, dans cette île répugne à la banalité, aux mots convenus, aux sensations atones : La rue, à Palerme, n’a rien de particulier. Elle est large, et belle dans les quartiers riches et ressemble, dans les quartiers pauvres, à toutes les ruelles étroites, tortueuses et colorées des villes de l’Orient. J’ai quand même un peu honte de vous prendre en flagrant délit de fadeur, d’insignifiance, pire, de platitude. Très fâchée, déjà courroucée, contrariée pour le moins, je tourne les pages d’un … descriptif détaillé, certes, mais sans relief. Les jardins de la villa Tasca sont pleins d’admirables plantes tropicales**. C’est tout ? c’est tout !

Le cloître de Montreale est une splendeur et voilà ce que vous en faites : tous ces mignons couples de colonnettes, tous les chapiteaux, d'un travail charmant, sont différents. Et on s'émerveille en même temps, chose bien rare, de l'effet admirable de l'ensemble et de la perfection du détail. Pas étonnant c’est le Normand Guillaume, surnommé le Bon, qui en fut l’initiateur ! je vous taquine ? un peu, mais pas tant, c’est pour mieux accepter la suite, il est très grand, dites-vous, tout à fait carré (le cloître). Je ne vois pas bien non plus comment vous pardonner d’avoir osé écrire que celui de San Giovanni degli Eremiti, est bien moins remarquable que celui de Montreale.

Comment ça, bien moins remarquable ? il faudrait d’abord qu’ils se puissent comparer. Compare-t-on un génie à un autre ? un chef d’œuvre à un autre ? Mais vous n’en dites rien de plus : sitôt entré, sitôt sorti. Suis-je cruelle si j’ajoute que vous n’avez décidément aucun état d’âme ?

Alors, et forcément, je vous attendais au tournant. Oui, la Grèce est en Sicile. Mais n’avez-vous pas ressenti un souffle, une exaltation, à quoi doit-on la sècheresse de ces mots : trois temples superbes profilent, vus d’en bas, leurs grandes silhouettes de pierre sur le ciel bleu des pays chauds.

S’ils semblent debout dans l’air, comme vous dites, eh bien c’est qu’ils le sont ! vous chevauchez, traversez, ricochez sur des somptuosités, des fulgurances, des merveilles, pour n’en rendre qu’un badigeonnage, un vernis, un enduit. Les Lipari, les incandescentes d’Héphaïstos, vous laissent froid, quelques maisons blanches au pied d’une grande côte verte. Taormina, au pas de charge, bien qu’elle vous ait (quand même !) arraché quelques adjectifs, la ruine, triste, superbe, écroulée, et là, je ne vais pas me faire des amis, mais, franchement, se peut-il qu’une ruine soit autre chose qu’écroulée…

Et ce n’est pas en rapportant vos crapahutages sur les pentes de l’Etna que vous nommez Empédocle. Car vous le nommez, ou le nommerez plus exactement, plusieurs pages plus loin, par hasard et par accident, parlant de Syracuse où vous manquez le musée où contempler la sublime femelle de marbre, une des plus belles Vénus, selon vous, dont vous tombâtes amoureux sur photographie d’album. Cher Guy, Henry-René-Albert, Guy de Valmont, Joseph Prunier et autre Maufrigneuse, je commencerais presque à développer quelque tendresse pour votre amourette de papier glacé, si vous ne m’aviez flanqué l’image d’Empédocle d’une superposition pour le moins inattendue. Ratant et le musée et son directeur -nous arrivions trop tard- vous osez, et cette fois vous m’avez fait sourire, parler du Professeur Cavalari en ces termes : Empédocle moderne, (il) descendit boire une tasse de café dans le cratère de l’Etna ! C’est très drôle, oui, vraiment, là je reconnais l’auteur des Contes. Manque seulement la raison de l’anecdote.

Cessons-là diront les bégueules, on ne touche pas à Maupassant ! mais si, justement. Touchons et retouchons, le tableau est une croûte, un ratage, un barbouillage. Tous les grands maîtres ont eu des loupages. Il eût fallu que je passasse ? que je pardonnasse… ou que je me tusse ? je décidai d’en jouer. Un peu sérieusement quand même, c’est un risque qu’en matière de mots j’aime prendre, à défaut de l’oser toujours. Mais je me soigne.

Pour ceux qui restent sur leur faim. De Maupassant le Grand, lire sans tarder si ce n’est déjà fait, Auprès d’un mort, des lignes qui ne manquent pas de mordant. Où Schopenhauer, tant admiré de notre voyageur insuffisant, n’est pas en situation avantageuse, je ne vous dis que cela. Enfin, me suis précipitée pour changer de Sicile et retrouver celle que j’aime, sur deux livres qu’on ne connait plus, qu’on ne lit plus, qui m’ont laissée, il y a plusieurs décennies, dans un sentiment de plénitude exaltée, je parle de Oublier Palerme et Une enfance sicilienne (d’après Fulco di Verdura, dont Tomaso di Lampedusa est le cousin, bon sang ne saurait mentir) de la grande Edmonde Charles-Roux, oubliée elle aussi. J’espère n’être pas déçue.

*pour les cancres : les plages du Cotentin, département de la Manche (50)

** lire sans barguigner, Edith de La Héronnière La sagesse vient de l’ombre. Dans les jardins de Sicile. Ed Klincksieck. 2017 et Du volcan au chaos. Journal sicilien. Ed. NOUS.

*** cloître de San Giovani degli Eremiti, Palerme ; Temple de la Concorde, Agrigente. Photos personnelles.

Made in China

Tout le monde sait que la porcelaine est invention chinoise de longue date, que l’habileté des hommes dans ce domaine est allée d’Est en Ouest et que l’Europe la mit seulement à l’honneur.

Les Chinois, depuis des siècles, plus de quarante, maîtrisent à la perfection l’art de la cuisson, celui des vernis, la connaissance des matériaux, de leurs différents états, des liants, toute une minéralogie, une chimie et une métallurgie complexes sans laquelle ils n’auraient pu produire ce que toutes les cours d’Europe rivalisaient de posséder quand elles l’ont découvert, au point de passer commande de motifs, armes ou autres blasons pour orner les vaisselles royales et aristocratiques.

Jamais démenti depuis le XVIIème siècle, l’engouement pour le fameux bleu et blanc

par exemple, produit essentiellement au Sud de la Chine, résultant d’un composé de kaolin et d’oxyde de cobalt, fut inventé au XIIème siècle, date fort tardive eu égard à celle des toutes premières porcelaines, de kaolin et de petuntsé, argile fine et roche cristalline, le second servant à lier le premier en fondant, après qu’il a été porté à une température extrême, entre mille et mille trois cents degrés, ce qui lui donne sa couleur blanche. L’oxyde de cuivre fait le vert, l’oxyde de manganèse le violet, d’antimoine le jaune... Avec des sels d’or les Chinois colorent en carmin.

Peu savent, en revanche, l’étrange itinéraire et histoire des lunettes. Comme moyen d’augmenter le confort de la vision, elles furent inventées au XIIIème siècle par un moine florentin, Alessandro di Spina. Bien que depuis longtemps -peut-être dès le IIème siècle avant Jésus-Christ- la Chine connût le béryl et le quartz qui entrent dans la fabrication du verre, les lunettes ne vinrent sur le territoire qu’au XIVème siècle. Elles servaient surtout à payer leur tribut pour les étrangers, notamment dans le Sud, ou pouvaient être plus ou moins avantageusement troquées contre des chevaux. Elles firent une nouvelle arrivée au XVIIème et toujours grâce aux inévitables Jésuites, dont certains mirent aussi dans leurs bagages du verre vénitien.

Les Révérends Pères de la Compagnie de Jésus, -dirigeant certains ateliers de verrerie- purent donc les remettre en circulation dans le pays. Comme toute chose devenue nécessaire, le superflu s’en saisit. Lorsqu’elles furent dotées de montures, quelques dizaines d’années plus tard, les branches en étaient d’écaille presque toujours, de métal parfois, ou d’or pour les plus riches. Et pour les garder avec soi, alors que les amples vêtements chinois n’ont pas la moindre poche, on inventa l’étui que l’on pendit à la ceinture, à côté de la blague à tabac, à parfum ou du porte-couteau. L’étui à lunettes est encore une occasion de rivaliser dans l’art de l’ornementation et de l’habileté à travailler toutes les matières. Il est en tissus brodés, en bois laqué, ou gravé, en peau de poisson.

Les lunettes reviennent en Occident au XVIIIème siècle par les Anglais, se créant même un petit succès de mode auprès des dandies des années vingt, du siècle vingtième (quitte à les porter avec des verres neutres), et succombant aux agitations de l’histoire, elles reviennent, pêle-mêle, depuis la fin du siècle dans les boutiques de regrattiers-chiffonniers-fripiers peu regardants de Yangshuo.

Henri Calet

Né en 1904. Il a dix ans quand la guerre éclate, la première dit-on sans rigoler. Donc, il en a 35 pour la seconde, ou la deuxième pour les pessimistes. Et pour les millions d’humains dans son cas, c’est Le Bouquet !

De (sa) lucarne, Henri Calet écrit le monde tel qu’il est. Non, Paris tel qu’il le voit. Celui où il vit, enfant, adulte, journaliste, pas celui dans lequel il invente d’autres vies, d'autres mondes, d'autres humains. Ce qui s’appellerait un roman. Henri Calet n’a pas besoin de cela. Sa vie suffit amplement. Et comme elle est aussi, à quelques détails près quand même [tout le monde n’a pas la chance d’avoir des parents qui jouent aux faux-monnayeurs, ni de piquer dans le coffre de l’entreprise qui vous emploie] la vie de milliers d’autres autour de lui, sa vie devient ses mots. Et là, alors là….

De pénitenciers en prisons d’enfants, de camp de prisonniers en chambres de bonnes et en mansardes, de bars-tabac en hôtels miteux, et de femmes en femmes –à soi seul un sujet de thèse ! la vie d’Henri Calet tel qu’en ses livres relève de l’épopée, l’odyssée réécrite en parler gris-parisien… j’invente cette couleur. La couleur d’une sale petite vie. Couleur si l’on peut dire. Odeurs, ça c’est sûr ! elles sont partout, de tout, prégnantes et puantes. Ça cocotte dur. Ça ne sent pas la rose.

La belle lurette est le premier des huit (finalement huit) livres d’Henri Calet que je viens d’avaler d’un trait. Coup de chance, c’est aussi le premier chronologiquement, 1935. Coup de cœur. Coup de semonce. Coup du sort. Sortilège. J’ai de la veine. Après Martinet (cf mes archives, Juin, ‘mes fichés S ne sont pas fichus’) et trop longtemps après Nan Aurousseau, dont il faudra bien que je dise aussi quelque chose, et quelques autres qui m’ont fait chavirer, Henri Calet, inscrit dorénavant et pour toujours sur ma liste très personnelle des vrais écrivains. Ça faisait belle lurette que je tournais autour de lui sans jamais l’attraper. Mais là, c’est lui qui m’a eue.

Pas d’intrigue, pas d’action, au sens ordinaire de ces termes, de construction romanesque… et autres artificieuses appellations qui permettent à certains livres, politique commerciale en sus, de se faire lire, par tout un pays, voire plus. Au moins, ceux de Calet ne bénéficient pas d’une promotion éhontée…. Je continue.

L’enthousiasme -l’entichement dirait Calet- fait souvent obstruction à l’analyse. Je suis en plein dedans, comme il dirait aussi. Je me calétise… Mais franchement, lisez-moi ça : au centre de ce vaste préau, on nous mettait en retenue sur un rang ; c’est là que j’ai attrapé l’angoisse. (in Le tout sur le tout) – Je me sens à présent tout rafalé et courbatu ; j’ai l’âme qui traîne la jambe. (ibid). Rafalé, un mot qu’on n’emploie plus, et non qui n’existe plus comme se plaisent à croire les paresseux. Qui concentre toute misère des temps en trois syllabes. Et des comme ça, il y en a des brochettes. Et en parlant de brochettes, il s’agit plutôt de bœuf gros sel dans les mastroquets et autres estaminets que nous fréquentons et autant d’hôtels sans luxe de page en page. C’est le temps des anciens francs, celui où l’on dit il est cinq heures, et non dix-sept heures ; les couvercles de bocaux sont en ruolz et certains draps de lit en madapolam. Et l’on pousse encore des charretons dans les villes et villages dans les années 40. Mais quand les mots pour le dire ne sont pas à la hauteur, quand on sent la plume qui s’agace de ne pas trouver, reste l’invention. Construction de phrase inattendue, adverbe inconnu au bataillon, il faisait froid mornement, oubli volontaire de la correction grammaticale, ça presse, ça presse, … coordination d’incoordonnables, les engelures ni les tracas n’étaient encore rationnés. Inventions à la Queneau –c’est bien dans Les Fleurs Bleues, de mémoire, qu’on lit (aussi) ouatères ? Et cet hilarant eskimauzes, pour cacher d’autres plaies bien plus profondes. Tandis que les Allemands badaudaient. Tu as raison, Henri, c’est noirement aussi que tu en as gros à dire.

Les deux bouts est un livre plus immobile, encore qu’on en traverse des rues, des places et des boulevards ! Immobile au sens où Henri Calet y rassemble des descriptions ethnologiques du quotidien. En quelques pages pour chacune d’elle. Portraits collectivement individuels, la vie au jour le jour de ceux qui n’arrivent pas à joindre ‘les deux bouts’ et qu’il connaît si bien. Le troquet, le cinéma, un peu de théâtre, quelques livres, des semaines de travail à rallonge. Paris. Les années cinquante. On lit, on parle, on voit en noir et blanc. Avec quelque chose de la tendresse ironique et saccadée de Monsieur Hulot… je ne sais pas si je me fais bien comprendre. L’exact revers de celui-là est Le croquant indiscret. Plongée en service commandé dans les H.P (Hôtels Particuliers) de la capitale, du spécialiste de la misère en gros et en détail. Il y est moins bien, c’est sûr, qu’un poisson dans l’eau.

Mon octolecture -je me calétise vous dis-je- de quelques jours, c’est aussi la belle pratique d’un écrivain-tripier. Le mot me tombe des doigts, qui signifie en-cet-instant-pour-moi, qui écrit avec ses tripes [lesquelles, aux sens charcutier, boucher, viscéral, anatomique et chirurgical du terme sont d’ailleurs très présentes, certains délicats s’en offusqueront peut-être] sans recherche d’artifice sinon celui qui rendrait le mieux l’effet voulu : spontanéité, naturel, mots justes. Ce qui engage, mais je m’en dégage sitôt, la vieille querelle sur le travail de l’écriture. Faut-il qu’Henri Calet, et autres Queneau et Ponge (4ème de couverture de La Belle Lurette, quand même !) soignent leur écriture, la peaufinent et la sculptent, faut-il qu’ils l’aiguisent, l’épuisent et la touille et la trifouille pour donner tant de plaisir. C’est simple, ça coule de source, dirait Henri ! Faut-il qu’ils aient eux-mêmes un rapport réjoui, éjoui et réjouissant avec les mots, une relation roger-bontemps, vive-la-joie, joyeux drille et luron, gaillarde, verte, sémillante et audacieuse avec la sémantique, la syntaxe, la conjugaison, le vocabulaire et l’imaginaire. Francis Ponge (lire aussi ses quelques lignes dans…Lyres) écrit que son ami Henri Calet (mort en 1956, tellement il est pas mort que je ne l’ai pas dit!) a la pâleur de Buster Keaton, bien vu! et parle aussi… d’une écriture à la Satie ! mais oui, mais c’est bien sûr ! Satie ! L’art de composer sans y toucher, mine de rien, l’extrême politesse de dire des choses sérieuses en souriant, l’élégance de la légèreté dans la lourdeur du monde. Oui, bien sûr.

Allez, pour finir un peu sans achever vraiment : "Je suis un produit d’avant-guerre. Je suis né dans un ventre corseté, un ventre 1900. Mauvais début". (Belle Lurette) ; "Au fond, j’ai le cœur trempé comme une soupe". (Monsieur Paul) ; "Apatrides. Ce néologisme préfectoral est allé loin". (Ibid.) ; "Il avait verdi, c’était sa façon de pâlir". (Le Bouquet) ; "Je mâchais de la honte et du tricolore". (Ibid.)… et tant d’autres !

Dans l’ordre où je les ai lus :

-La belle lurette : 1935. Je crois bien mon préféré. Mais comment savoir tant qu’on n’a pas lu les autres ? (Gallimard. 1999, Collection l’Imaginaire)

-Peau d’ours : notes pour un projet de roman. Dernière phrase, la plus célèbre : "Ne me remuez pas, je suis plein de larmes" (parution posthume 1958, ibidem)

-Les deux bouts : 1954. (réédition 2016 chez Tuta Blu). On peut croire, mais pas longtemps, au genre ‘documentaire écrit’. C’est tellement, tellement plus fin… plus jacquetatien !

--Le croquant indiscret : 1955, (Grasset, 2015). Le revers de l’avers qu’est le précédent. La médaille, c’est toujours Paris.

-Le tout sur le tout : 1948 (Gallimard, 2016). Mon autre préféré. "Pour mon compte, j’ai subi, avant que de naître, quelques semaines de prison préventive, à tout hasard. Pour m’apprendre à vivre, comme on dit".

-Monsieur Paul : 1950 (Gallimard, 2016). Comme qui dirait une lettre à son fils, Monsieur Paul, très culottée, ou pas… de presque 300 pages de confessions très intimes.

-Le Bouquet : mon autre-autre-préféré, publié en 1947, écrit en 1942, ces dates sont importantes, et dédicacé à Pascal Pia (Gallimard 2001) : "Tandis que je redevenais un homme seul et travaillant le détail. Je portais ma disgrâce en breloque". C’est presque à la fin…

-De ma lucarne : dix ans (1945-55) de chroniques de presse. (Gallimard, 2014) mon un peu moins préféré. Très intéressante préface de Michel P. Schmitt, qui rappelle en toute fin le joli mot d’Henri Michaux parlant de Calet : un mécontent heureux. Tout le mal qu’on se souhaite !

Je n’en ai pas fini avec Henri Calet… et peut-être vous non plus !

et pendant ce temps, je lis encore

Un homme libre

Il était seul, ce soir-là. Seul à être authentiquement lui-même, mais sans pouvoir, sans force. Ceux qui, comme lui, avaient accepté de participer au jeu de la parole publique, étaient bien mieux armés, ils avaient tant à dire ! on les voyait, là, assis en cercle sous les oliviers d’une place d’Agrigente, convoqués par quelque riche négociant grec, avide d’un savoir rapidement acquis. Tous, ils avaient plutôt de l’aisance dans la parole, voire dans le geste. Juste ce qu’il faut de distance et de mépris habile pour le savoir officiel, ou les questions apparemment faciles. Tous, ou presque tous, ils ont justifié leur place dans la cité, leur rôle et leurs gains. Tous, excepté lui, ont parlé sottement. Parce que rapidement. Et déshonoré le nom de la Déesse, Alètheia. On demanda, chacun à son tour, pourquoi il était philosophe. L’un pour conseiller, un autre pour douter. Pour se révolter. Pour savoir, pour connaître. Un seul affirma l’être pour lui-même, un seul osa dire pour être. Tout simplement pour être. Pour exister dans la coïncidence du vivre et du penser, du faire et du dire, du boire, du manger, du sentir et du réfléchir. Pas l’inverse. On l’écouta. Une assemblée de philosophes est quasi policée. Mais on ne l’entendit point.

Et voici comment je compris dans quelle modestie il fallait maintenir ses idées pour qu’elles demeurassent fortes et vraies. Comment Empédocle avait bien pu osciller entre le faste et le voile. Je me souvins d’Hölderlin élisant la morosité d’Empédocle contre la croyance démagogique, c’est-à-dire versatile, l’autorité lumineuse de l’homme seul contre la servitude de la mode. Empédocle qui choisit de renoncer après avoir accepté (pour échouer, évidemment pour échouer!) la civilité, les affaires publiques. Plus j’observais le jeu cruel d’une réunion de sophistes singeant une académie de sages, mieux je comprenais la vérité d’Hölderlin : Empédocle ne fuyait pas vers l’Etna l’erreur ou l’ignorance de la foule, et n’allait pas, un peu plus tard, refuser le pardon et les pleurs des Agrigentins, leurs aveux puis leur reconnaissance. Non, Empédocle montait vers l’Etna, en homme libre. C’est-à-dire seul.

chut! je lis...

Mon existence coulait douce. J’étais à l’abri, bien au creux de la vie. Rien que de repenser à ces premières petites années, ça me chante encore un peu dans le ventre. J’ai eu alors ma portion de bonheur.

Il faut bien faire un choix. Trier c’est éliminer. Or, je garde tout. Tout vous dis-je ! je lis Henri Calet. Et je cherchais à l’instant quoi reporter au-dessus de ces lignes pour donner l’envie. Déjà quatre livres, il en reste trois sur les sept acquis il y a quelques jours. Si le bonheur de lire a un nom c’est celui-ci. Henri Calet fait pour moi la démonstration de tout ce que j’ai peiné parfois à faire comprendre, mais que je ne renonce pas à faire entendre. Je suis têtue que voulez-vous, aussi je vais en remettre une couche.

Il y a des livres –j’ai des noms- lourds comme une platée de pommes de terre cuites à l’eau. Ça vous reste sur l’estomac, quelle que soit la qualité des tubercules, c’est la cuisson et la préparation qui ne vont pas. Et même le dressage comme on dit dorénavant. Aussi je persiste, l’histoire compte pour rien [sauf pour les livres “de plage” -et là mon compte est bon, je corrige... les livres de “détente”, de “loisir” et il y en a de bien agréables-] parfois même elle est “trop”. Dans certains livres on étouffe par absence d’écriture, les renseignements l’emportant sur la manière, la phrase soumise à un style plan-plan, l’abus des verbes sans souffle (être, paraître, sembler) la métaphore figée et lourdingue, la description redondante sentant son application laborieuse et sans audace ou automatique c’est selon, mais c’est pareil… Des livres fatigants, des livres qui fâchent parce qu’on n’a pas gardé ce temps si précieux pour d’autres, des livres dont pourtant on nous a dit du bien aussi. Des livres, quoi !

Je reviendrai vite et tôt parler d’Henri Calet, dont l’écriture dégourdie, mutine, rusée, qui n’a subi aucune obligation scolaire, ou si peu, et pourtant use de mots si précis qu’ils déclenchent une petite escarbille de plaisir dans votre cerveau chaque fois, qui invente autant d’images qu’il a de sensations, qui vous fait venir des sourires de plaisir à chaque phrase.

On croyait que j’avais le gosier en pente parce que je versais grands et petits verres dans mes joues maigres.

Vite, suis pressée, j’y retourne.

mes acribies inactuelles

L’âge que l’on dit classique de la Grèce, celui de son apogée, l’avant christique Vème siècle, est pour nous celui de l’Athènes qui tutoie la démocratie, instaure et développe avec éclat son prestige commerçant, colonisateur, économique, sa prospérité esthétique et intellectuelle. On dit et répète à l’envi que la philosophie y est née. Plutôt deux fois qu’une. Socrate, fils d’une sage-femme, accouche aussi de lui-même. Mais ce n’est pas si simple : si cette “sagesse” (σοφία / sophía) dont Athènes nous aurait donné goût et désir –polysémie heureuse de philein (φιλεῖν)- représente en effet un bond qualitatif qui libère des croyances et des opinions et invente la rationalité, alors l’acte de naissance de la philosophie et sa carte d’identité sont bien antérieurs, et ailleurs. Mais grecs toujours. Je m’explique :

La Grèce n’est pas la Grèce. Le pays, l’Etat, la Nation qui nous sont familiers. Elle n’en est qu’une partie. Les îles de la mer Egée, les côtes de l’Asie Mineure, l’Ionie, l’Italie du Sud, la Sicile, la Cyrénaïque, la Lydie, les îles (Lesbos, Chios, Samos (où est né Pythagore-), Rhodes, Cnide, au Nord l’entrée de l’Hellespont (le Pont-Euxin) qui ouvre la Mer Noire, sont grecques, sont la Grèce. En deux mots, le Bassin méditerranéen. On y parle la langue grecque, celle des colonisateurs certes, mais c’est le critère qui rassemble, unit et identifie. On peut éviter l’affreux mot “grécité” pour le dire. Mais ce n’est pas une précision secondaire. Les premiers philosophes, ceux qui préfèrent la puissance du raisonnement et de la logique à la faiblesse des superstitions et des pensées magiques, viennent d’Abdère et/ou de Milet, d'Elée. Les noms les plus connus, les plus célèbres, les plus importants d’avant Socrate sont de là. De l’Est du susdit bassin. Ou de son Sud. J’ai nommé Leucippe, Démocrite, Anaximandre, Anaxagore, Parménide, Héraclite, Zénon, Pythagore, Empédocle*, Gorgias... Antérieurs au sens strict de la chronologie pour certains seulement, antérieurs au sens strict de la logique pour tous, même pour les contemporains de l’Athénien.

*j’anticipe, je pressens, je devine, je flaire et subodore : ceux qui me lisent vont me rétorquer que je ne cesse pourtant, parlant de lui, d’évoquer les déesses et les dieux. Certes, je ne peux trahir ses textes, mais Empédocle se distingue dans l’usage qu’il en fait, c’est très subtil au sens premier. Et puis, ne pas croire qu’on assiste à une rupture “du jour au lendemain” nette, franche et radicale comme une coupe de cheveux… Tout se passe dans une complexité dont nous n’avons pas la moindre idée…. si nous n’avons aucune raison d’y aller voir de près. Très près même. Les chercheurs qui l’ont fait sont mes héros !

Quand l’explication de tout ce qui existe procède exclusivement de mythes et de légendes, théogonies et cosmogonies constituent une seule grille de lecture et les possibilités logique et rationnelle y sont niées, ou plutôt inexistantes au profit de propositions irrationnelles, surnaturelles (le mythe, μῦθος, mûthos). Aussi, ce que d’aucuns ont posé comme l’avènement de la philosophie, le passage du mythe à la raison (λόγος, logos), se fait en Ionie au VIème et antéchristique siècle. Là et à ce moment-là, les atomistes et quelques autres, inaugurent une tension et une exigence déterminées par une volonté de rationalité. Parce qu’ils s’intéressent à la nature (φύσις, phúsis), au cosmos, au monde tel qu’il se présente, dont ils cherchent à connaitre le fonctionnement sans recourir ni aux explications magiques, mythiques, ni aux légendes qui sont la trame des croyances communes mais sont l’exact contraire d’une explication. Science, c’est-à-dire savoir, connaissance, raison et philosophie sont ici, je veux dire dans ces esprits-là, rigoureusement synonymes. Se garder de toute analogie avec ce que les mots science(s) et scientifique représentent aujourd’hui. Ce serait tout bonnement ridicule**. D’ailleurs les Grecs ont un autre mot pour désigner ces connaissances autres –ἐπιστήμη, epistêmê.

**j’enrage quand je vois (in le Journal le Point) des titres racoleurs comme : Homère : le poète avait tout prévu (Famille, couple, ambition… (…) l’aède a réfléchi à tout ce qui nous passionne). Aggrrrr … amalgames quand tu nous tiens comme des pots de glu…

Mais la libido sciendi, instinct, pulsion de connaître, de savoir, de raisonner, sans s’attacher à des intérêts privés ou matériels, l’esprit de curiosité et de questionnement dans le désintéressement, (ainsi les mathématiques théoriques ou pures dont la découverte de la démonstration par Thalès montre la véritable nature abstraite, entièrement distincte de ses fonctions) cette "affaire" là, est et fait la philosophie, et commence avec les atomistes matérialistes*, hors d’Athènes et avant Socrate. Grâce leur soit rendue. Leur place et leur rôle sont immenses et déterminants, quel qu’ait été l’oubli qui les a avalés pendant des siècles. Mais plus maintenant. Les fondateurs –Leucippe, Démocrite- dont les noms ont quelque résonance pour nous aujourd’hui, font écran à un foisonnement intellectuel dont nous n’avons pas idée, et dont il ne reste que quelques fragments, quelques citations, et des commentaires.

*un terme qui n’apparaît qu’au XVIIème siècle. Mais dont la racine latine rappelle qu’il désigne aussi ce que nous nommons aujourd’hui des matériaux quand nous parlons, par exemple, de ce qui permet d’édifier une maison.

C’est pourtant bien de science dont il faut parler, de savoirs construits à partir de spéculations ou de propositions plausibles, soumises à examen. Une des significations de logos, qui représente d’abord ce qu’il faut éloigner, ce qui ne concerne pas la vérité d’un savoir (pour exemple : les astres ne sont pas des dieux, mais des objets naturels * que l’on peut, qu’il faut et que l’on doit étudier comme tels). On appelle cela tout simplement l’autonomie de la pensée, celle qui s’affranchit des crédulités ambiantes, mais aussi qui inaugure le passage d’une pensée pratique, technique, exclusivement centrée sur la résolution de problèmes et de difficultés ordinaires, utilitaires et quotidiennes, une pensée intéressée, à une pensée théorique ou abstraite, désintéressée qui peut se ramener à la formule suivante : l’esprit de l’homme, son intelligence, sa pensée, sa réflexion, sa raison sont nécessaires mais suffisants pour connaître et comprendre ce qui est, visible et invisible; et seul l’homme, et l’homme seul, comprenons sans dieux ni religions, se donne, parce qu’il les invente, les moyens d’y accéder. Traduire : il se libère et s’émancipe du religieux, des prêtres, des dieux, des croyances, des superstitions, des mythes, des pouvoirs… Pour autant, la proposition d’intelligibilité n’est pas plus simple ni plus accessible, ni plus lisible pour nous aujourd’hui, et, une fois encore, pro-jeter ou plutôt rétro-jeter nos exigences et nos catégories intellectuelles serait une immense erreur. L’explication de l’origine et de la raison des choses –pourquoi le monde est- et leur commencement réel –comment il est comme il est- sont ici même chose et même questionnement, pourvu qu’ils soient exprimés en termes “atomistiques” : non seulement les atomes existent, et/mais, ils ne peuvent pas ne pas exister. Immanence et Nécessité.

*répétons et radotons, c’est le sens de phúsis

Nos nouveaux anciens amis philosophes sont, stricto sensu des physiciens, au sens grec du terme. Arbitres d’une connaissance rationnelle de la nature en vue de la comprendre. Et à partir d’elle exclusivement. Pas d’équipe ni d’équipiers extérieurs, transcendants. C’est pourquoi ils sont matérialistes : tout ce qui nous entoure, nous fait et nous fait être, est réductible à d’infimes particules matérielles rien d’autre. Absolument rien d’autre. Nous ne sommes ni dans un exotisme, ni dans une imagination. Il faut exercer sur soi un réel effort intellectuel pour concevoir que ce monde est pensable. Et comment il le fut.

On saisit alors –on commence à saisir, ce n’est pas l’affaire de quelques lignes- que l’univers conçu par les atomistes de l’Antiquité ne s’appréhende pas avec les outils de l’ontologie, puisqu’il est une cosmologie ; qu’il n’est ni hiérarchisé, ni hétérogène, et que les variétés, complexions et complexités des êtres et des choses ne sont dues qu’aux différents arrangements qui font des corps (terme toujours d’actualité en physique moderne). Il n’y a, en conséquence, aucune valeur “supérieure” ou “sacralisée” de l’intérieur sur l’extérieur, ou de l’homme sur ce qui l’entoure, puisque l’âme, plus sûrement l’esprit – ψυχή, psukhè - est de même nature, matérielle, que le réel. Ce qui n’épuise en rien, bien au contraire! l’in-quiétude et l’in-tranquillité de nos pensées.*

*il faudra bien que j’y revienne. Bien sûr.

"Ma brièveté est sans chaînes". René Char

[texte rédigé il y a bientôt deux ans. Mais la sérendipité informatique et livresque ayant remis E.Majoranna le Sicilien sur mes routes de mots, que ces rencontres soient respectueusement saluées par les lignes qui suivent]

Je viens de lire, pour la seconde fois en quelques jours, le très beau livre qu’Étienne Klein écrivit en 2013, sur l’intrigant Ettore Majorana*, jeune savant sicilien disparu on ne sait ni où ni comment, jamais retrouvé, ni mort ni vivant, en 1938, à l’âge de 31 ans. Et sans reprendre souffle, celui que Leonardo Sciascia lui avait consacré quarante ans plus tôt**.

La rencontre d’Ettore par Etienne, s’est accomplie dans une torsion du temps -la mort du premier précède de vingt ans la naissance du second- seulement concevable à ceux pour qui déterminisme et hasard ne sont pas contradictoires. Dans un tel monde, un ensemble de nano-évènements aléatoires mais têtus, fait d’une contingence une évidence. Car dans l'univers des particules, des quanta, des neutrinos et des positrons, dans le presque rien de l’infiniment petit qu’ils pratiquent en poètes, d’immenses mystères se sont noués. Cette dimension-là, pourtant si impalpable, est la plus sensible, la plus finement dite, la mieux exprimée, la plus touchante aussi. Car enfin, de Majorana, le jeune prodige, le Galilée du début du XXème siècle disait-on, on en sait suffisamment. Mais ce qui rend le livre d’E.Klein passionnant, c’est l’éclairage rétrospectif, ébloui et même éblouissant sans être aveuglant, dans lequel il installe le portrait qu’il brosse en chiaroscuro, en lumière noire, en suspension admirative et distante. L’écriture n’est pas hagiographique, mais l’attirance très nette, pour le savant à l’intelligence si précoce, l’intuition et la célérité dans les calculs et les analyses si justes, bien sûr, mais aussi (et surtout ?) pour sa disparition volontaire puisqu’elle est l’effet, la conclusion, le terme dit-il, d’une suite causale qu’on peut lire comme une marche, une errance, un cheminement inéluctable dans une solitude prégnante. Une solitude extrême –cette solitude invincible et originaire que Leopardi, Pessoa, Kafka, Fitzgerald ou Buzzati n’ont cessé de décrire.

Et je dois dire que la plume de Sciascia, de laquelle j’attendais beaucoup, lui, l’autre Sicilien absolu, ne m’a pas transportée au cœur de cette empathie cosmique comme l’a fait l’écriture d’E.Klein, savante mais simple du point de vue scientifique, calme et belle pour le reste. Est-ce en raison de la fraternité quantique des deux physiciens? probablement…. mais sûrement aussi de cette conscience singulière et aiguë de la dimension méta-physique de toute physique, qui affleure aux neurones des plus grands, quelques-uns seulement par siècle. Majorana est l’un de ceux-là, et E.Klein l’a très bien compris. Il y a d’immenses savants, il y en a d’incommensurables, et même d’indicibles, pour lesquels il est pire sur cette terre que d’y séjourner contre son gré, c’est d’y être célèbre… et Majorana connaissait son Pirandello, il avait lu aussi Schopenhauer. Son “pessimisme résolu” comme la différence exacte entre l’existence dramatique -qui n’est pas la sienne- et l’existence tragique qu’il construira, la distance effective entre conscience et gain de conscience, qu’il franchira parfois jusqu’à l’absurde ; la solitude toujours, jamais la torture, souvent, trop souvent la blessure. Il y a là une dimension sophocléenne, une forme particulière de condamnation qui consiste à découvrir fatalement, un jour, qu’on n'est ni victime, ni coupable, ni innocent... E.Klein dit avec une grande délicatesse -il ne formule jamais aucune interprétation décisive- qu’il s’est agi pour Majorana d’aller au bout de son destin sans se résigner, sans se consoler.

A ce jour, dit-il, sa disparition demeure un cas indécidable. Usant d’une sémantique quantique bien reconnaissable, il ajoute qu’elle est (…) une élévation du principe d’indétermination de Heisenberg au rang d’absolu, une métaphorisation de la dialectique de l’être et du non-être au travers du corps d’un physicien peu ordinaire. Et bien qu’il décrivît un homme jeune incapable de communiquer, opaque aux honneurs, reclus dans le silence et la solitude, pour lui, Ettore Majorana n’était pas suicidaire. Du fond de son regard lumineux et triste, il ne pouvait pas, pour des raisons scientifiques objectives, avoir pressenti que la physique de l’atome allait servir au pire. C’est la thèse de Sciascia qu’il récuse (et il n’est pas le seul) fermement.

“Parti sur les traces de cette comète”, (4ème de couverture), E.Klein s’est rendu là où Majorana est allé***, particulièrement en ces deux derniers jours après lesquels on ne sait plus rien de lui, sinon des choses contradictoires et bien plus insolubles qu’un problème de physique quantique. Le Grand Hôtel des Palmes à Palerme, où Raymond Roussel se suicida, existe encore. Mais le Grande Albergho Sole d’où Ettore a écrit ses ultimes missives, a disparu sous les bâches…. Pour qui connaît un peu Palerme, ça ne surprendra pas ! Dans les années 90, il résistait douloureusement, mais inutilement donc, à l’absence de rénovation.

Ajouter que le livre ne fait pas, et c’est tant mieux, l’économie du contexte scientifique, ou épistémologique, loin s’en faut. Mais son auteur est un vrai pédagogue. Aussi, s’il arrive que quelques explications (nous) échappent, elles ne sont jamais impraticables au point qu’on ne puisse continuer. C’est même bien mieux, puisqu’on y risque (ah ! le beau risque !) un petit cours indolore de physique.

*Etienne Klein, En cherchant Majorana : le physicien absolu, Folio-Gallimard, 2013

**Leonardo Sciascia, La disparition de Majorana, Flammarion,1975, réédition Allia, 2012 (bio romancée)

*** voir aussi le documentaire, avec E.Klein, Le mystère Ettore Majorana, à partir du livre. Très émouvant.

**** la Justice palermitaine a refermé le dossier il y a peu. La rumeur d'un exil volontaire ayant fait l'objet de vérifications, sans apporter de preuve absolument irréfutable.

compression des temps

Il |

sait, aujourd’hui, que les plus grands artistes à venir, abandonnant leur regard premier, rejoindront le réel légendaire et fabuleux des hommes du passé. Qu’ils nommeront leur regard intérieur, leur vision du monde, leur imaginaire fantastique, l’épreuve illuminante et mystérieuse d’un monde ancien éparpillé dans l’univers infini des sensations disparues, qui vient frapper de son reflet le miroir de leur propre lumière. Cette reliure de particules émotives, de sentiments et d’intelligences atomisées dans les temps et les espaces, seuls quelques esprits s’y risquent, par abandon volontaire des apparences immédiates. La main qui déchire le voile est toujours main de peintre, d’écrivain ou de sculpteur.

Du regard incertain d’Empédocle pour les Télamons, à l’énigmatique vision du Grand Automate de Chirico -autre et même que le Grand Métaphysicien- il y a ce lien. Le monde a si peu tourné de ces théraphim antiques aux idoles automatiques du peintre, vrais colosses entre Terre et Ciel, répliques d’Atlas, Héraclès et autres Antée ! Etrange lumière verte, inquiétante majesté de leur unité dans une diversité de formes, de couleurs, de matières, les personnages de Chirico ne sont pas des personnes, ni les géantes statues des temples d’Agrigente. C’est pourquoi ils nous survivront.

Empédocle reprend le chemin de la ville. Pour éviter les espaces agités, il choisit une venelle qu’il affectionne pour son silence. De ces rues désertes, sauf une ombre au loin et un enfant jouant au cerceau devant, Chirico choisira de peindre avec Mélancolie et Mystère l’heure inconnue et surprenante où le ciel s’assombrit au point d’abandonner toute couleur pensable.

Flânerie. Empédocle musarde, non sans quelque curiosité appliquée, soit aux rumeurs qui montent de l’agora, soit à tout ce qu’il rencontre et dépasse dans sa marche. Hommes ou animaux, végétaux, minéraux, parfums du soir, odeurs domestiques. Tout lui est occasion d’étonnement. Peut-on saisir le bord d’un nuage? Qu’est-ce que la clarté d’une claire nuit sans lune? Pourquoi l’eau ruisselle-t-elle et le feu s’élève-t-il, par quelles forces, par la puissance de quelles puissances? Et comme les lettres de l’alphabet grec -qui se disent éléments- composent tous les mots de tous les discours possibles, l’univers est un résultat plutôt harmonieux de tous les mélanges infinis brassés à l’infini... mais de combien de lettres l’alphabet du monde est-il fait?

fragmentations étonnées et douces

de la nuit

Durée annoncée du voyage : sept heures. Il en aura fallu douze.

Douze heures mémorables de chaos, de bruit, d’attente surtout, dont j’ai la certitude que, passés quelques mois, elles seront emphatiquement déformées et recomposées par le souvenir en un récit malicieux, typique, peut-être même léger. Je me promets d’ailleurs d’en oublier le pire, tout entier contenu dans le rapport entre la distance parcourue et le temps mis pour la parcourir. Problème de mathématique élémentaire qui doit être intégré comme une donnée ordinaire au chapitre des transports en commun chinois...

Les paysages de campagne de la province du Guangxi furent dérobés par la nuit à mes yeux avares des beautés grandioses qu’on m’avait annoncées, la route longeant la plupart du temps le cours de la rivière. Mais, parti à une heure très approximative, le bus commença son trajet en tournant à maintes reprises en ville, hélant d’éventuels passagers à des points aussi stratégiques qu’irrationnels pour moi. Après tant de faux-départs, le vrai se fit donc dans la nuit... Nuit pluvieuse, nuit d’orage. Interminable nuit où je commençai peut-être à saisir ce qu’être fataliste veut dire, pour le moins être patient et calme, soumis au cours des choses...

Trois fois le bus s’arrêtera longtemps -une heure?- pour réparer la même roue. Chaque fois, dans le village choisi pour réfectionner le pneu, voire l’essieu, il fallait réveiller quelque bonne volonté. Ce qui suppose, et je l’ai très vite compris, d’avoir roulé –mais pendant combien de temps?- dans un véhicule qui n’avait pas toutes ses roues en état.

Une heure environ avant l’arrivée à Yangshuo, évaluation que je fais a posteriori, vers cinq heures du matin, mes paupières et le jour se lèvent presque ensemble. Et malgré la condensation sur les vitres, malgré l’immense fatigue, un paysage d’une beauté tyrannique* enveloppe tout l’espace disponible pour mon regard exténué. Et mon cerveau dépossédé de toute raison, ne comprend pas comment on peut franchir moins de trois cents kilomètres en un temps si long que les heures s’y étalent comme une pâte à tarte sur un marbre, encore un peu, encore un peu plus.

du marché de Fuli

Sur la route de Fuli, les vieux et les vieilles marchent à l’allure nonchalante et imperturbable du buffle. Depuis toujours accordés à sa pesanteur molle, ils avancent, monotones, silencieux, secs et ridés. Mais, qu’ils repèrent l’appareil photo, et d’un geste ils refusent l’objet en inclinant leur large chapeau.

Fuli n’a décidément rien de pittoresque, à moins de qualifier ainsi tout ce que l’Occidental côtoie en terre étrangère et lointaine. Pittoresques alors le vendeur de légumineuses et son panier à fond plat, le coiffeur en plein air, la présentation au sol de dizaines de chapeaux, tous rigoureusement identiques, mais proposés en étalage et non en tas comme pour mieux choisir du même au même. Pittoresques les feuilles de tabac séché, empilées sur un morceau de plastique, leurs couleurs mordorées, leurs textures proches de la putréfaction, et l’odeur piquante et pointue qui s’en dégage.

Une nouvelle odeur m’attire, moitié goudron, moitié caramel chaud. Je me joins aux enfants qui s’en sont approchés pour observer un homme laquer un canard, spectacle à l’évidence ordinaire et routinier, mais dont les enfants raffolent.

Saisissant par les pattes et le bec conjointement un volatile mort et déplumé, plutôt maigre à mon goût, l’officiant le plonge dans une vaste poêle d’un noir charbon au fond de laquelle repose un liquide très épais et très sombre. Repos trompeur, tel celui d’une lave en sommeil dans le chaudron d’un volcan. Quelques grosses bulles éruptives avertissent que la décoction est bouillante. L’animal, toujours retenu par les mains expertes, ressort vivement. Il est laqué, noir, brillant. Sa peau devenue pelliculée, semi-rigide, me fait inévitablement penser à un film photographique. Le passage très rapide de la température excessive à la température ambiante provoque un glaçage qui lui donne une allure figée, raide, cadavérique. L’homme s’accroupit alors pour le dépouiller de cette enveloppe mortuaire, opération apparemment facile, qui redonne au canard dénudé son air premier, sa chair à peine rosée et un peu de souplesse.

L’affaire tient en quelques dizaines de secondes. Et l’animal, à nouveau plongé dans son bain bouillonnant, revêt sa gaine noire pour la deuxième fois. Et ainsi au moins cinq fois de suite, mais peut-être plus, car le temps de détourner mon attention vers des acheteurs de chiots, à quelques mètres, le canard a peut-être subi une ou deux immersions supplémentaires.

de sourire

Dans l’insensibilité reposée du lieu et du temps, un petit garçon surgit, lumineux, joyeux, alerte, malin, sans timidité, mais sans audace. Il tend une fleur de lotus dont il ouvre délicatement les pétales. Son sourire peu effarouché dessine trois fins tirets sur son visage, deux yeux et la bouche. Je ne vois que ces trois traits, trois fois le fil de la fragilité dont la fleur blanche est le symbole, et la malice derrière ces paupières presque closes, pour toute parole. Sait-il, de ce savoir acquis par éducation et politesse obligées, que le lotus signifie simplicité, pureté et perfection? Que, précieux entre tous, le bouton de la fleur accompagne presque toutes les représentations de divinités bouddhistes? Que, pour les taoïstes, elle dit la fécondité? Qu’elle est nommée chaque fois que l’écrivain veut dire union ou harmonie? Ou le sait-il plutôt par un savoir secret, ancestral, transmis sans le secours des mots, mais par le recours des gestes, des regards, dans les insaisissables saveurs érudites, sélectives et intelligentes qui circulent dans ce pays d’eau et de terre comme autant de gouttes de sang dans le corps. Une seule ne suffit pas à le faire vivre, mais qu’il en manque une, seulement une, et la vie s’en échappe à l’instant...

Me revient alors ce mot que j’aime prononcer comme une supplique pour conjurer toute injustice : gentillesse. Pour la gentillesse. Je prends la fleur de lotus. Je sais que je ne pourrais pas la ramener ni l’offrir, sinon en mots.

de paix

Je lève la tête, suspends mon crayon pour mieux revenir au calme délicieux du jardin. Pendant que j’écrivais, trois Cantonnais, deux vieilles femmes, un vieil homme sont arrivés, et sur un carré d’herbe se livrent à leurs exercices quotidiens de tai-ji-quan ou tai-chi, et autorisent en moi la réconciliation des rêves et de la réalité.

J’ai beau savoir que le spectacle auquel j’assiste en clandestine est ici normal sans être vulgaire, courant sans être ordinaire, dans tous les cas intégré aux gestuelles chinoises, toujours exempt de tout exhibitionnisme et ostentation, il m’arrive comme un supplément de bien-être, un moment un peu mystique, un peu surnaturel, et fait flotter mon âme suspendue à l’unisson de ces trois corps, reliée à eux par une extrême tension de mon regard.

Une inversion manifeste s’opère : moi, l’immobile, je suis déstabilisée, alors que, dans leurs mouvements mêmes, ils sont en équilibre. J’apprends à voir que la plus grande douceur engendre la solidité, que souplesse se décline avec fermeté et qu’il y a dans la lenteur une extraordinaire efficacité. Je vérifie, dès que mes yeux se détournent une seule seconde, mon enracinement culturel dans la question du corps et de l’esprit, mais il me suffit d’ajuster à nouveau mon regard pour ressentir physiquement un bien-être qui se diffuse dans ma conscience comme une intellection corporelle.

*(en mots, ici même, le 25 mai)

et le mime osa

L’audace est celle des mots qui s’amusent entre eux et se miment les uns les autres. M’ont pris par les doigts et l’oreille. Et me suis laissé faire. Zélotes de Vian, de Queneau et de Bobby Lapointe à vos marques. Sérieux s’abstenir. Il conviendrait peut-être, et même sûrement, d’oser la lecture prononcée et non muette, s’accompagner de diérèses, de liaisons et de lenteur. Je jure n’avoir été sous l’effet d’aucune autre substance qu’un peu d’application concentrée.

Line aperçut l’invisible. Et elle y crut, pansant l’appelé, Damien d’Amiens. Et Line ouït l’impossible, la disparition de Claire, clerc à l’étude d’Amiens….

-La nuit nuit à ma santé, il faut que cessent ces rêves, Eve.

Eve était perplexe. La savoir dans cet état n’augurait rien de bon. Lasse, elle laissa Line reposer, et sa question. M’aideras-tu ? en souvenir des étés où l’on était à la mer…. Le regard d’Eve trancha net… non, pas ça, pas la mer, ma mère, ni mon père, maire. Pas ça ! Line cessa. C’est ça !

----Mets ça Line, tu grelottes. Je t’écoute :

-A la mer, on y allait hâler, c’était l’été, dans les lés et les blés.

-Oui, Line, j’entends. Mais, c’est fini, Ah ! Line ! Veux-tu bien réfléchir avec moi. Et cesser de te mirer dans ce miroir.

Mais Line n’entend pas à temps :

-A la cuisine on noyait les noyaux dans la compote d’anones. Et ânonnant, on racontait aux petits les bobards entendus au Beau Bar, quand on écoutait les poivrots aux cheveux poivre plus sel, poisseux et gras comme des poissons, débiter des tranches de lieux communs, serrés comme des sardines contre le zinc. De retour à la maison, nous ôtions nos pèlerines, relevions les manches de pelles pour ramasser les pelures sans appeler à l’aide. Question d’étique éthique, et tac…

Eve n’en pouvait mais.

- Revenons à tes rêves. Je résume ?

-Non. Non. Je rêvais de noms. Qui font marrer. Et ramener à la mer. Je divague.

-A quoi penses-tu ?

-Un baigneur au milieu des baigneurs.

-Et ?

-Les parents parent au plus pressé, le dément dément que c’est le sien, et crie à perdre la laine de son bonnet. Son bonnet de bain.

-Tu te moques de moi ?

-Oui.

Eve, au bord de la crise de nerf. Line hors-bord de la prise de terre. Line lévitait, Eve l’évitait. Il fallait s’arrimer aux meubles. Mais cirés depuis des lustres, et l’air marin les faisant mariner, les fauteuils et les vraies tables en bois massif se plaquaient aux murs. Murmures de la marée montante au loin. Eve ne se marrait point. Eve tempêtait. Eve écumait. Eve bouillonnait. Line riait aux éclats. Line éclatait de rire. Et se cassa.

Ce qui fendit le cœur de son amie. Et rompit le charme.

Et le noyer.

Moralité, quand on est aux abois, faire le plein d’essences et s’acheter un bois.

Autre moralité, laisser les sons venir dans les mots et rougir de plaisir (et un peu de honte aussi).

Pour les inquiets, Claire, clerc, et Damien d’Amiens, sortis indemnes du rêve, vont bien. Eux. Euh…

inactualités et acribies de la Marche

On a décrit les présocratiques bâton en main et sandales poudreuses, nobles pèlerins de la Vérité, de l’Etre, de l’Un. Dans la solitude et l’ascétisme. Mages, médecins ou guérisseurs, c’est selon, mais dotés de pouvoirs supra-rationnels. Habitants des grottes, toujours isolés dans la montagne, tel Epiménide, ou même Zalmexis qui aurait, dit-on, passé plusieurs années sous terre. Et Pythagore dans sa caverne! Tous, Zarathoustra historiques et réels, mais d’un autre âge.

Empédocle lui aussi fut un marcheur. A ses pieds, des amyclées d’airain. Vêtu de pourpre et ceinturé d’or. L’homme hiérophanique, l’initié, entrait parfois en ville sur un char, comme un dieu, mais non comme un exubérant. Mais Empédocle marchait. Sa marche, comme une démarche. Voluptueuse, instinctive, furieuse et sereine tout ensemble. A l’image d’Eros qui, telle la trace d’une sandale de bronze, marque le monde de son empreinte. Pesanteur inéluctable du métal, comme un désir inachevé, mais légèreté de son pied, le signe simple de celui qui passe, qui esquisse, esquive, qui évoque, mais ne reste. Avec ton effrayé désir dit Hölderlin. Empédocle marche. Homme libre, ou homme d’errance? J’ai fui les dieux et j’erre dit-il. Egaré dans le monde des mortels, Empédocle fera de ce voyage, une montée initiatique.

Sa démarche est ample, large, lente. Il avance dans un vêtement lourd, caressant le sol dont la poussière ocre à peine se soulève. Il déplie et déroule son pas, légèrement suspendu dans l’air brûlant, lui cependant pesant, massif presque, aérien pourtant dans sa majesté. Empédocle est souverain. Les enfants d’Akragas le savent qui l’accompagnent dans ses déplacements. Les mêmes qui, selon Timée, élèvent des oiseaux rares. Seuls les enfants, dit Horace suivent les poètes maniaques. Il est leur légende, leur vivant fabuleux, celui qui vient donner réalité et épaisseur à leur imagination. Comme un roi venu d’ailleurs et qui, touché par la grâce de la ville, de la mer, de la Concorde solaire, s’est arrêté. Ici. S’est arrêté chez lui. Ici et pas ailleurs. Il pourra bien voyager loin : alla-t-il en Egypte comme Thalès et Pythagore? à Olympie, Thurii, peut-être dans le Péloponnèse... Empédocle né à Akragas, une fois encore. Parce qu’elle était, dira Nietzsche, la mieux douée.

Celui qui se met en marche, le fait pour atteindre une destination. Sinon, il se promène, il flâne, il vagabonde. S’il se met à errer, il s’est perdu, il s’est trompé, il cherche son chemin. Ce qu’Empédocle dit de son séjour d’exil sur la terre : il lui faut retrouver le sentier de sagesse. D’Akragas à l’Etna, Empédocle marche-t-il pour aller quelque part, son cheminement est-il une progression, sa destination un destin? Ce voyage, une incursion plus encore qu’un exode? En pèlerin de ses propres rêves, Empédocle n’avancerait-il qu’en lui-même, troquant les rudes chemins de la vie contre d’autres. Du volcan comme but indispensable de son itinéraire intérieur, il n’attend ni enthousiasme, ni griserie, mais une résolution, un sentiment calme (Hölderlin). Entré par effraction dans une vie humaine, il ne tient pas à en triompher. C’est l’union, l’intimité, la fusion avec les éléments, auxquelles il aspire de toute sa force. Pour l’avoir pensée parfaitement, Empédocle réalise en lui l’unité de tous les contraires, par une extrême intériorité, voire un excès (Hölderlin). L’universel, l’évidence, l’absolu identifiés à sa propre personne, s’incarnent en lui. Négation de toute extase. L’enstase.

Le poète connaît trop bien la force du désir de sagesse pour oublier sa terrible volupté. Empédocle, bien que fils de son ciel, de son époque, de sa patrie (Hölderlin), n’est pas une personne. Il est une trace. Alors toute indication est un indice, tout signe une signature, et la sandale d’Empédocle, l’habitante négligeable du présent (R.Char).

Quand Dieu dit à Moïse : ôte la chaussure de tes pieds, ce lieu est une Terre Sainte, il donne une signification divine à ce dénuement (La Bible). Tout de même que Cendrillon, laissant, perdant, abandonnant sa sandale -à moins qu’un aigle ne la lui dérobât (selon une version du 3ème siècle)- indique le double sens du lien : ce qui me manque et m’appartient est ailleurs et autrement. Je ne suis pas ce que j’ai, et je n’ai pas ce qui me fait.

Un aigle encore assurera une invisible liaison entre Hermès et Aphrodite. Dérobant la sandale de la déesse, sur ordre de Zeus fâché qu’elle refusât les avances de son fils, le grand oiseau la portera au dieu des voyageurs. (Homère)

Enfin Strabon raconte cette délicieuse anecdote : une des chaussures d’Eucratès ayant été oubliée lors de sa crémation, l’épouse revint de chez les morts pour en exiger l’incinération. Eucratès, double involontaire d’Empédocle, est sans souvenir chez les mortels, ayant tenu à passer les deux pieds chaussés chez Hadès : pas de sandale au bord de son destin.

De lui à nous, pour toute légende, une asyndète (cité par Zafiropoulos).

[Les photographies sont miennes, souvenirs d'un voyage en Grèce il y a 2 500ans]

de Pausanias : mon Maître Empédocle, mon ami.

Quand il naît à Akragas, son père y joue un rôle politique important. Méton, chef d’une riche famille, est respecté de tous. Chez lui, on aimait reprendre la tradition selon laquelle les Ancêtres venaient de Crête. Mais nul ne peut vraiment l’assurer. Je l’entendis de sa bouche même, et j’y percevais quelque malicieux orgueil de s’être inventé une origine dans la patrie d’Epiménide, homme sage s’il en fut, pour s’être mis en congé du monde pendant plusieurs décennies.

La famille d’Empédocle est cependant bien implantée en Sicile et en cette cité resplendissante par ses fastes, ses savants, ses artisans, monuments, paysages. Dans la campagne, on cultive le blé, dont une partie va jusqu’à Athènes. La terre, ici, est particulièrement fertile. Les divinités souterraines ont gratifié la région, les colons grecs n’en doutent pas. On produit du vin, de l’huile, on élève des moutons. On tisse et teint des étoffes magnifiques. Du soufre, du sel, gisent dans le sol.

La ville grouille de monde. Une population considérable habite là, avec ses esclaves. Des métèques aussi. De riches et nobles marchands. Bien des habitants d’Akragas mènent une vie luxueuse. Nombreux sont ceux, par exemple, qui élèvent des chevaux de course. La ville a frappé sa monnaie. De superbes médailles avec l’aigle, oiseau de Zeus, et le crabe, symbole de Poséidon.

Comment ne pas être doux et bienveillant quand on vit dans une telle cité, au ciel toujours serein, reflété par la mer étale. Depuis la colline, les temples protègent. Longuement mon Maître me conta la construction du temple de Zeus Olympien, dont tout le monde dit qu’aucun n’est aussi grand, à part celui d’Ephèse.

Dans l’exquise Akragas, viennent, sont venus et viendront, de nombreux voyageurs. Pindare, Simonide, Parménide très probablement précédé de son maître Xénophane. Empédocle en rencontra. Ici et à Syracuse où il se rendit quelquefois, et me dit avoir salué le grand Eschyle. Mais rien ne valait à ses yeux la délicatesse de sa ville et de la campagne environnante où, sans se déplacer trop, il pouvait être en rapport avec des cercles d’étude sur l’enseignement de Pythagore.

Quand je fis sa connaissance, il avait depuis longtemps cessé toute participation à la vie publique, et nourrissait le secret projet d’un abandon du monde. Seule la compagnie des enfants et la fréquentation des ateliers des peintres et des sculpteurs apaisaient son âme déçue, désemparée. Triste.

Il avait combattu l’injustice et l’inégalité avec enthousiasme et sans ménager ni son temps ni ses effets. Inlassablement, il avait expliqué au peuple qu’il fallait se méfier de ceux qui aiment le pouvoir pour lui-même, pour les avantages personnels qu’il apporte. Il avait souhaité une assemblée populaire, avait toujours soutenu la cause des plus faibles. Etait toujours venu en aide aux plus démunis, pas seulement en paroles réconfortantes, mais aussi par des dons. Tout le monde l’acclamait. Tout le monde l’adorait.

Je savais par des témoins sincères qu’il avait réglé bien des difficultés. Mais à moi, jamais il ne fit la moindre allusion directe à ce qu’on appelle ici ses « prodiges ». Je me suis fait plusieurs fois confirmer tant ses travaux pour détourner les eaux pestilentielles à Selinunte, que l’astucieuse invention d’une barrière en peaux de chèvre pour arrêter les vents, que de nombreuses guérisons qui n’avaient rien à voir avec de charlatanes pratiques, mais une connaissance très poussée de l’anatomie et de la physiologie.

Une seule fois il me fit la confidence nostalgique et timide de la réputation qu’ « injustement » on lui prêtait. Jamais il ne reprit cette conversation qui eut pourtant dans mon cœur d’étranges et longues résonances. Il avait compris, me dit-il, qu’on trahirait ses paroles et le sens de ses gestes ; non que la foule nourrît à son encontre quelque malveillance, mais il sut qu’elle resterait obstinément attachée aux résultats, et même qu’elle lui en demanderait encore! Empédocle voulait s’occuper de réflexion. Sa désillusion fut grande, mais attendue.

Je ne veux pas être consolé, Pausanias. Je n’appartiens ni à cette terre, ni à cette humanité. La sagesse des hommes est trop sage, pas assez excessive, trop peu mystique. Un autre est là, au regard juste, prudent, exilé. Par un extraordinaire embarras, comme moi, ils vont le haïr. Comme moi, il choisira sa mort, plutôt que la vie pacifiée ou compromise, mais à l’inverse de moi, il est sans force. Socrate ne parcourt ni les villes, ni les campagnes. Contrairement à moi, il n’écrit pas, il ne fait aucune action d’éclat. Homme-poète per defectum. Pourtant, lui aussi sera banni. Il faut que la Haine soit, Pausanias, pour que quelque chose soit. Ils voulurent faire de moi un roi. Ils vont faire de lui un ennemi de la cité. Qui sont ces hommes? Sont-ils les mêmes? Sont-ils de la même Harmonie originelle? Qui peut anéantir la souffrance du monde?

Pas de Consolation. La Détresse est une force.

...des biens toujours si bienfaisants....

[j'ai plaisir à proposer à nouveau ces quelques lignes. Que les uns -ceux qui s'en souviennent- et les autres -ceux qui ne les ont pas lues- y trouvent motif (comme en dentelle) et invitation à lire les pages qui les ont dictées. Ce n'est pas si souvent qu'on rencontre un si subtil et délicat soulas.]

Il y a vraiment des maisons où il fait bon vivre, seraient-elles de ruines ou de courants d’air, en bord de route ou dans un verger en friche, qu’elles soient de cassons, de petits bouts ou de débris constituées puisqu’elles sont de mots, de mémoires et de rêves. Et se nomment Maison de la Gaieté, Mont Carmel, Beau Désir, ou même cathédrale….et s’appellent l’une l’autre, s’attirent, s’entraînent et se déprennent dans le livre-promenoir de Denis Montebello*. Les mots sont sa demeure en laquelle il nous mène. Perambulation dans les allées, les sentes, par les routes et les chemins de Chérac à Epinal en passant par la Beauce et l’Italie, sans oublier saluer les anciens, Augustin au détour d’un vermiculatum comme un sucre d’orge qu’on aurait posé là. Pour la gourmandise.

Il y a vraiment des maisons où il fait bon vivre, seraient-elles de ruines ou de courants d’air, en bord de route ou dans un verger en friche, qu’elles soient de cassons, de petits bouts ou de débris constituées puisqu’elles sont de mots, de mémoires et de rêves. Et se nomment Maison de la Gaieté, Mont Carmel, Beau Désir, ou même cathédrale….et s’appellent l’une l’autre, s’attirent, s’entraînent et se déprennent dans le livre-promenoir de Denis Montebello*. Les mots sont sa demeure en laquelle il nous mène. Perambulation dans les allées, les sentes, par les routes et les chemins de Chérac à Epinal en passant par la Beauce et l’Italie, sans oublier saluer les anciens, Augustin au détour d’un vermiculatum comme un sucre d’orge qu’on aurait posé là. Pour la gourmandise.

Et la mosaïque. Resséante et voyagère. Embarque notre regard qui ne peut s’en détacher, vers des lointains dionysiaques. Fleurs et fruits, feuilles, grappes et bouquets, avec les yeux de l’âme, le monde est bien trop petit. Invitation à s’en détourner pour suivre les contours de la jonchée, tenter, fixant les courbes et les volutes, d’éloigner de soi l’ivreté du passé qui revient comme une ombre. Douce, mais qui revient toujours, forcément. Et nous retient par les mots.

Denis Montebello ne m’en voudra pas d’user de ce sujet pluriel, c’est un hommage, tant ce qu’il dit et comme il le dit est une Invitation au voyage, à la destination et l’itinéraire secrets, chacun pour soi. De joliesses en historiettes, de tableautins en récits, de patoiseries en étymologies, de portraitures en miniatures, répliques (Ah ! Monsieur le Maire et votre cabourne ! dans mes bras !), réparties et mots d’esprit, c’est l’intense silence qui s’installe avec les dernières phrases. Le voyage se termine là, mais il n’est pas fini. Reste l’étrange conviction qu’on en connait quelques-unes, de ces maisons-tessons, de leurs hallucinés ouvriers-architectes, quelques-uns de ces objets inspirés, peut-être dans une vie passée, ou dans une prochaine… restent ces pages comme un vestigium pedis impérissable.

*Denis Montebello, La maison de la Gaieté, éd. Le temps qu’il fait. Janvier 2017

/image%2F2226645%2F20161227%2Fob_9506b1_brancusi.jpg)